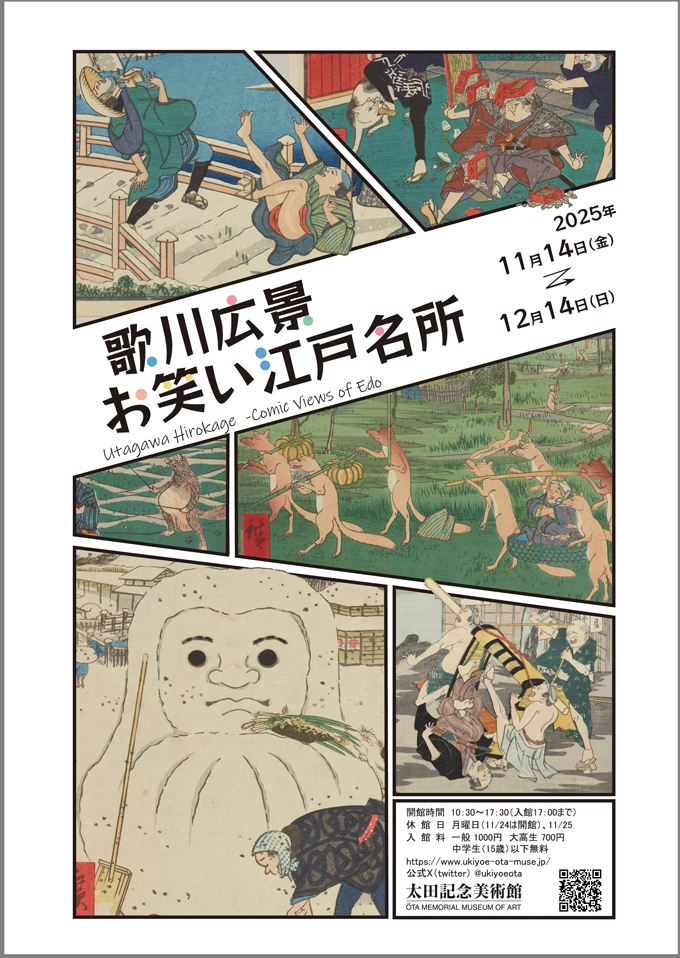

歌川広景 お笑い江戸名所

2025年11月14日(金)~12月14日(日)

11月17、25、12月1、8日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1000円 / 大高生 700円 / 中学生(15歳)以下 無料

・「歌川広景 お笑い江戸名所」チラシ

・「歌川広景 お笑い江戸名所」作品リスト

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

知られざる絵師・歌川広景

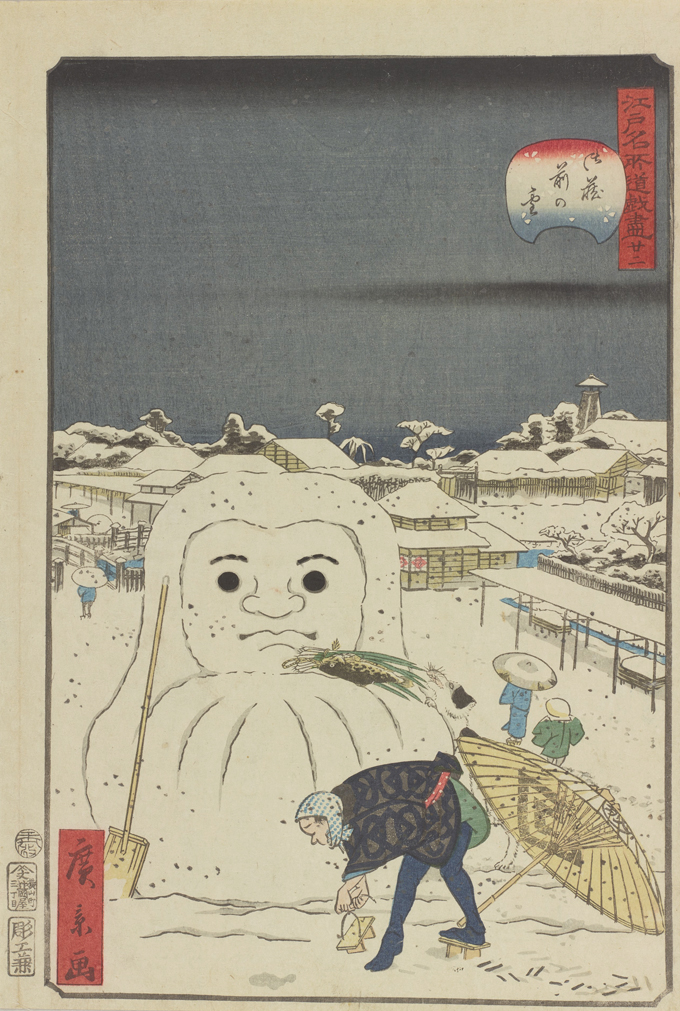

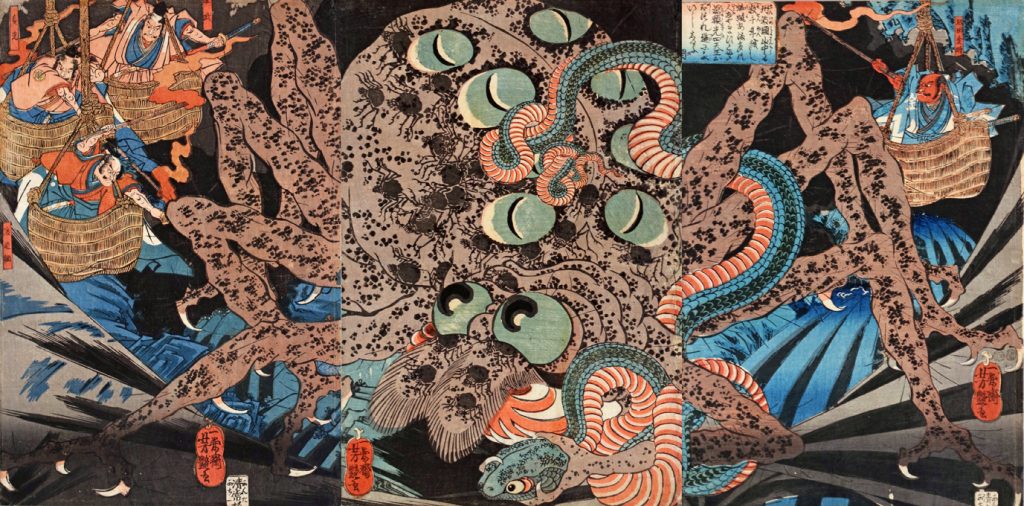

歌川広景(ひろかげ)は、浮世絵の専門家でもほとんど知られていない無名の絵師です。しかし近年、雪道で豪快に転ぶ江戸っ子や、文字通り達磨の形をした雪ダルマなど、太田記念美術館のSNSに投稿された広景の作品が大きな反響を呼んでいます。

笑いのハプニング満載の「江戸名所道戯尽」

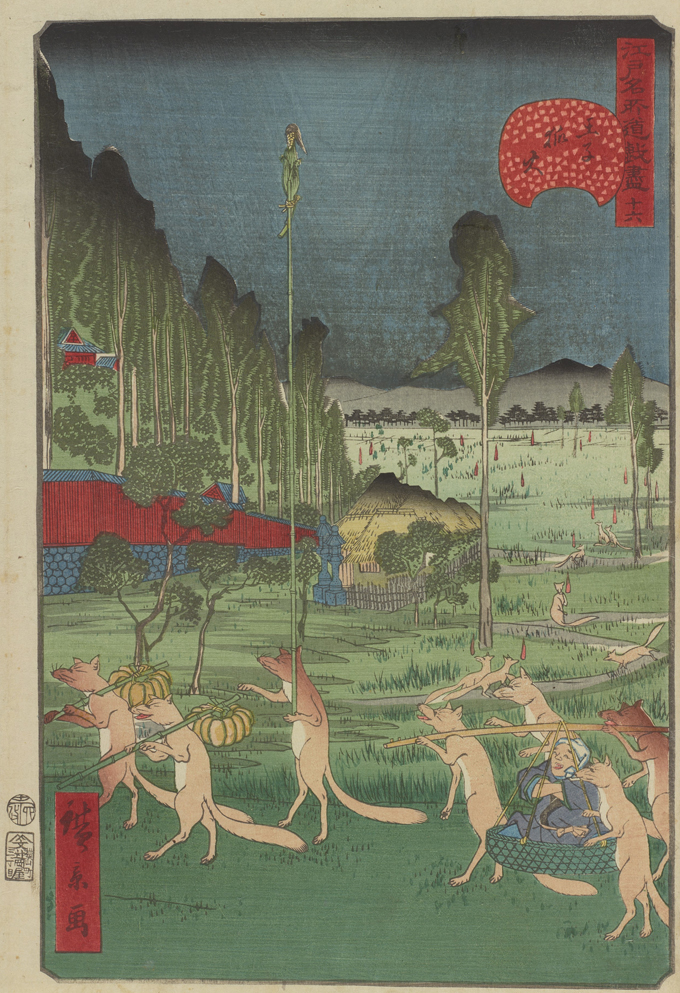

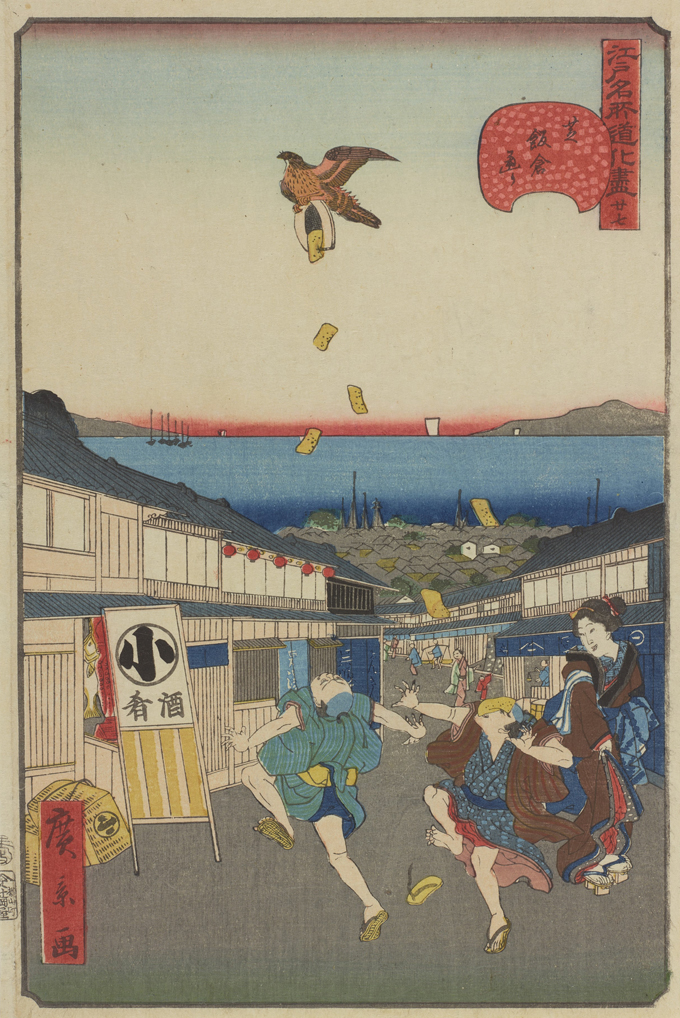

歌川広景は「東海道五拾三次之内」で著名な歌川広重の門人です。しかし、活動期間はたった3年弱と短く、どのような人物であるか、その正体も分かっていません。その広景の代表作が「江戸名所道戯尽」全50点。幕末の江戸を舞台にした「お笑い江戸名所」とも言えるシリーズです。野良犬に魚を盗まれたり、蕎麦を頭からかぶったり、タヌキやキツネに化かされたりと、江戸っ子たちの日常に起きた笑いのハプニングが満載。浮世絵の初心者でも気軽に楽しめる作品ばかりです。

全50点を一挙公開 二代広重の作品も紹介

太田記念美術館では2017年以来、8年ぶりに「江戸名所道戯尽」全50点を一挙に公開します。SNSで話題となった作品から、まだ知られていないレアな作品まで、広景のユーモラスな世界をたっぷりと堪能できます。さらに広重のもう一人の弟子である二代歌川広重の作品20点も同時公開します。広重一門の多彩な世界を味わえる貴重な機会です。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年11月18日(火) 10:50 2025年11月28日(金) 10:50 2025年12月3日(水) 10:50 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「歌川広景 お笑い江戸名所」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

4-13,17,25

2025 / 11

4-13,17,25

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,8,15-31

2025 / 12

1,8,15-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

蔦屋重三郎と版元列伝

2025年8月30日(土)~11月3日(月・祝)

前期 8月30日(土)~9月28日(日)

後期 10月3日(金)~11月3日(月・祝)

※前後期で全点展示替え(前期9/14より、後期10/17より、一部作品の入れ替えならびにページ替えがあります)

9月1日、8日、16日、22日、29日-10月2日、6日、14日、20日、27日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

本展会期中は展示の都合により日曜映写会をお休みします。

蔦屋重三郎だけじゃない! 12の版元と紐解く浮世絵アナザーストーリー

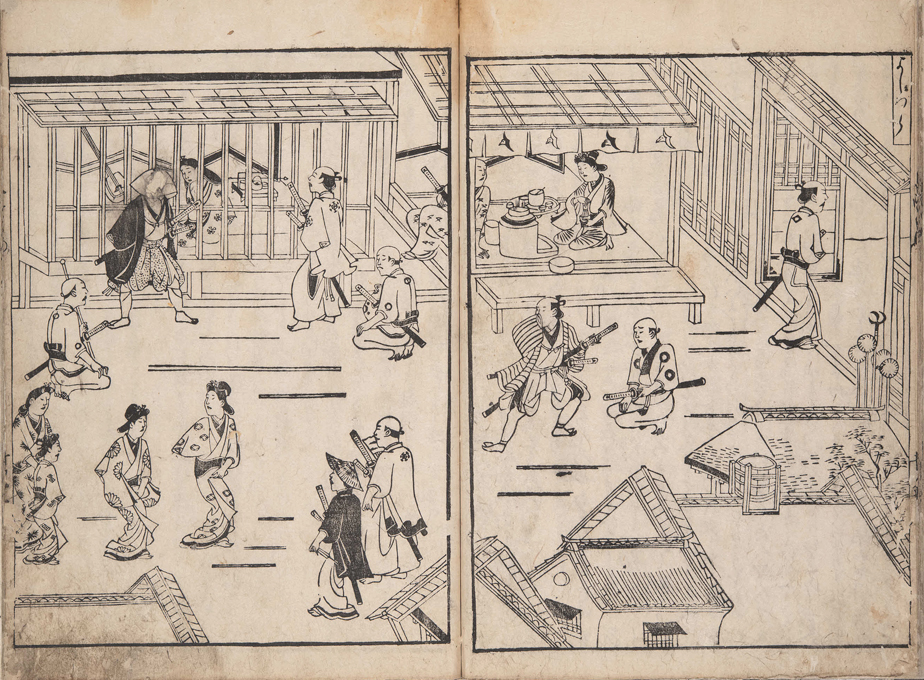

江戸時代、浮世絵師や職人たちを統括し、企画や制作、販売を指揮したのが版元でした。とりわけ蔦屋重三郎(蔦重)は、ずば抜けた才覚で喜多川歌麿や東洲斎写楽をプロデュースし、浮世絵の黄金時代を演出するなど、浮世絵史においても大きな役割を果たしました。蔦重が2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主役となり江戸時代の出版界が注目を集める今、浮世絵専門館である太田記念美術館でも、版元という視点から浮世絵をご紹介する展覧会を開催いたします。

本展で注目するのは、蔦重一人にとどまらず、浮世絵草創期から明治時代にいたる約230年の間に活躍した12の版元たち。彼らの企画力や出版戦略により、浮世絵がどのように発展してきたのかを選りすぐりの作品とともにご覧いただきます。版元の眼差しを通して浮世絵の歴史を振り返る展示は、まさに当館ならではの企画といえるでしょう。名品の影に隠された版元と絵師たちの人間ドラマにも、ぜひ触れてみてください。

登場する版元

蔦屋重三郎 歌麿や写楽をプロデュース!吉原生まれの風雲児

鱗形屋 初期浮世絵版画をリードした、江戸根生の老舗

鶴屋喜右衛門 菱川師宣を激推し!京発祥の老舗

奥村屋 絵師であり版元。自在な商品開発で人気者に

西村屋与八 高級路線で一時代を築いた蔦重のライバル

和泉屋市兵衛 芝で活躍!商魂抜群の長寿版元

須原屋一統 江戸出版界のドン。多角経営で安定感抜群

西村源六 上方本もどんどん売る!文運東漸に寄与

永楽屋東四郎 名古屋出版界のホープ。『北斎漫画』がベストセラーに

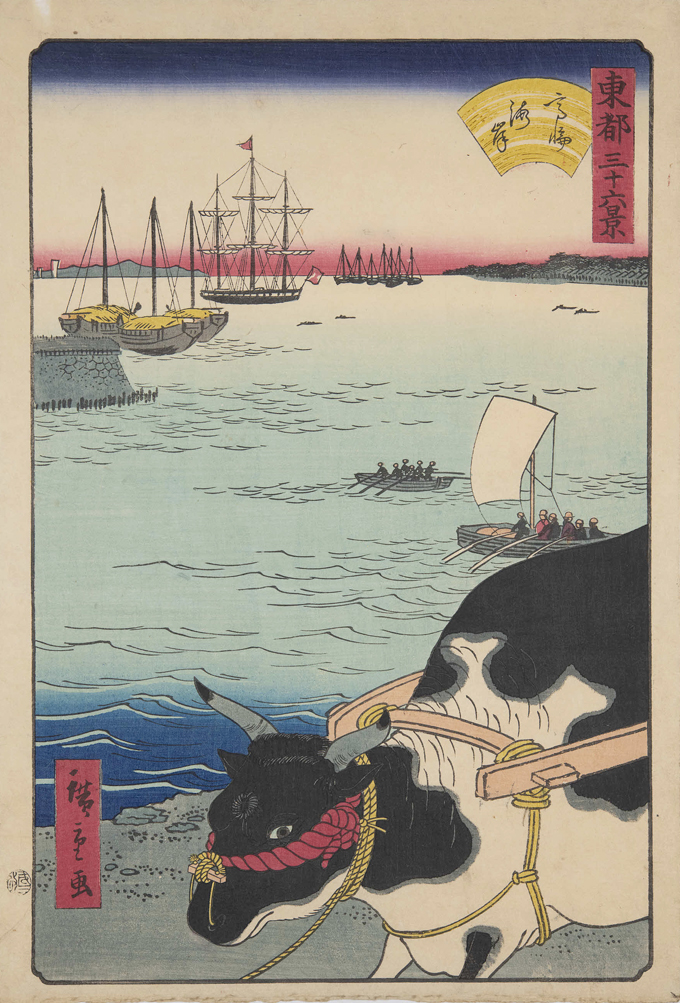

竹内孫八 活躍はたった数年。でも広重を一流絵師に!

松木平吉 清親と組み明治の新しい版画表現を模索

秋山武右衛門 芳年一門を起用。洗練された作風に定評アリ

蔦重と巨匠たち―歌麿・写楽・重政・春章・清長―

蔦屋重三郎は、喜多川歌麿や東洲斎写楽をプロデュースしたことで有名ですが、ほかにも、北尾重政や勝川春章、また鳥居清長など時代を代表する一流絵師たちの作品も手がけています。蔦重と彼らトップ絵師による名品の数々も、本展の見どころのひとつです。なかでも歌麿作品では美麗な狂歌絵本や、女性の顔を大きくとらえ一世を風靡した「美人大首絵」の名品を、また写楽は、世界で太田記念美術館だけが所蔵する「七代目片岡仁左衛門の紀の紀の名とら」を含め、前後期あわせて所蔵品15点すべてをご覧いただきます。

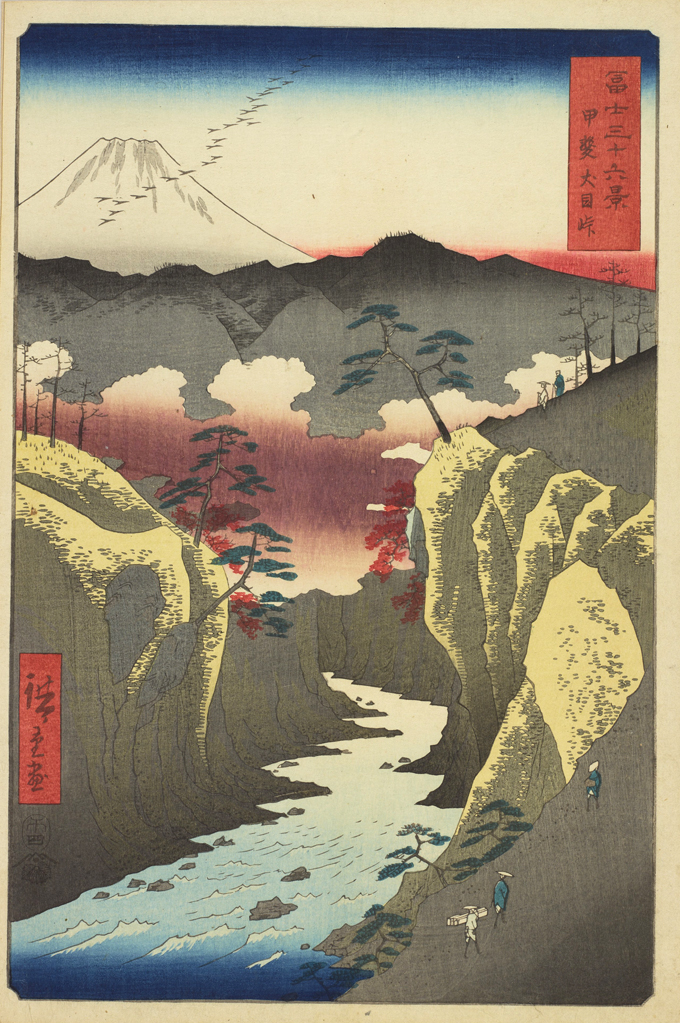

北斎「冨嶽三十六景」、広重「東海道五拾三次」の影にも名版元あり!

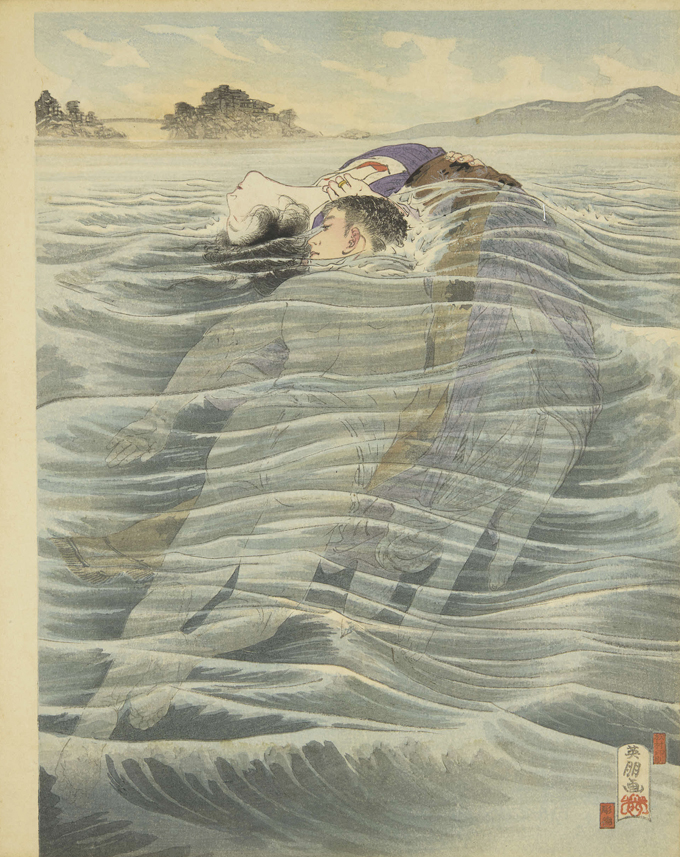

後世に名を残す一流絵師を育てた敏腕版元は、蔦屋重三郎だけではありません。最初の浮世絵師である菱川師宣とタッグを組んだ鶴屋喜右衛門や鱗形屋。葛飾北斎に目をかけ「冨嶽三十六景」シリーズも手がけた西村屋与八や、新興版元ながら歌川広重「東海道五拾三次之内」シリーズを成功させた竹内孫八。さらに明治時代に新しい表現を求め、小林清親と組み「光線画」を世に出した松木平吉に、「月百姿」シリーズなど月岡芳年の名品を次々と生み出した秋山武右衛門。本展では語り継がれる名作を出版した、版元たちの業績をご紹介いたします。

知られざる二代目蔦屋重三郎の仕事も紹介

蔦屋重三郎は一人だけではなく、実は五代目まで続いていました。本展では初代の跡を継いだ二代目が葛飾北斎と組み出版した作品を中心に、二代目の出版物もご紹介いたします。

世界でひとつだけの写楽

後期展示(10月3日~11月3日)では、世界で太田記念美術館だけが所蔵する写楽作品、「七代目片岡仁左衛門の紀の名とら」を9年ぶりに展示いたします。寛政6年(1794)11月の都座「閏訥子名和歌誉 (うるうどしめいかのほまれ)」に取材したもので、実際にでっぷりとした体格であった仁左衛門の姿をとらえた1図です。

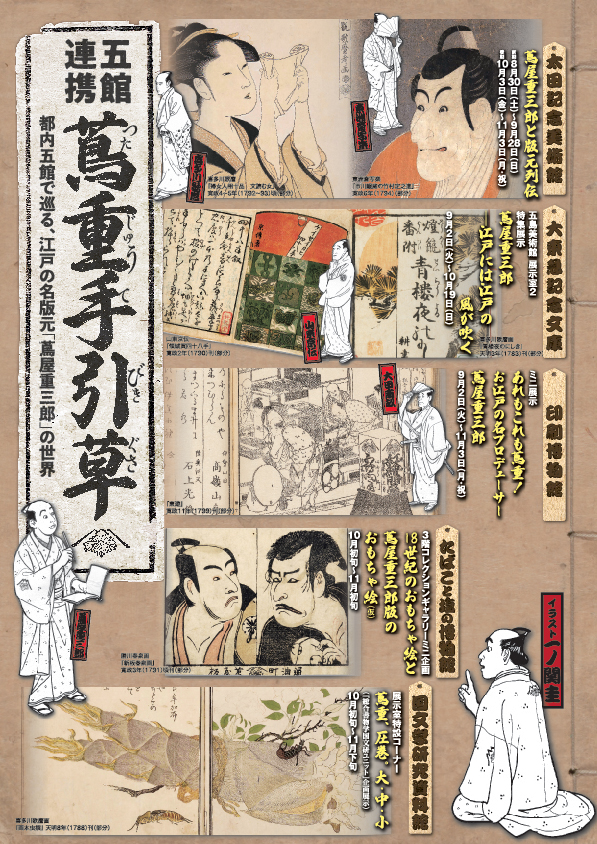

今秋の展覧会シーズンは5館を巡る

大東急記念文庫、印刷博物館、国文学研究資料館、たばこと塩の博物館、そして太田記念美術館による「五館連携 蔦重手引草」を開催いたします。文学史、浮世絵史、近世史、印刷史の分野で、ニッチな専門性を持った5館がそれぞれの切り口で蔦屋重三郎をとりあげることで、よりディープにその世界を知ってもらおうという企画です。『茶箱広重』、『鼻紙写楽』などで知られる漫画家、一ノ関圭氏の描き下ろしイラストをデザインしたカードを配布します(各館、先着2,000枚)。

五館連携 蔦重手引草

五島美術館 展示室2 特集展示

蔦屋重三郎 ―江戸には江戸の風が吹く

2025年9月2日(火)ー10月19日(日)

TEL 050-5541-8600(ハローダイヤル)

ミニ展示

あれもこれも蔦重! お江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎

2025年9月2日(火)―11月3日(月祝)

TEL03-5840-2300

ミニ展示

展示室特設コーナー

蔦重、圧巻。大・中・小(「総合書物学国文研ユニット」企画展示)

10月初旬―11月下旬

TEL 050-5533-2900

3階コレクションギャラリー ミニ企画

18世紀のおもちゃ絵と蔦屋重三郎版のおもちゃ絵(仮)

10月初旬―11月初旬

TEL 03-3622-8801

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*割引のご案内*

・リピーター割引

会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引いたします(他の割引との併用不可)

・きもの割引

会期中きもの(浴衣含む)を着てご来館された方は入場料を100円割引いたします。

チケットご購入時に受付にてお申し出ください。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

4,12,18,25-29

2025 / 08

4,12,18,25-29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,8,16,22,29,30

2025 / 09

1,8,16,22,29,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,2,6,14,20,27

2025 / 10

1,2,6,14,20,27

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

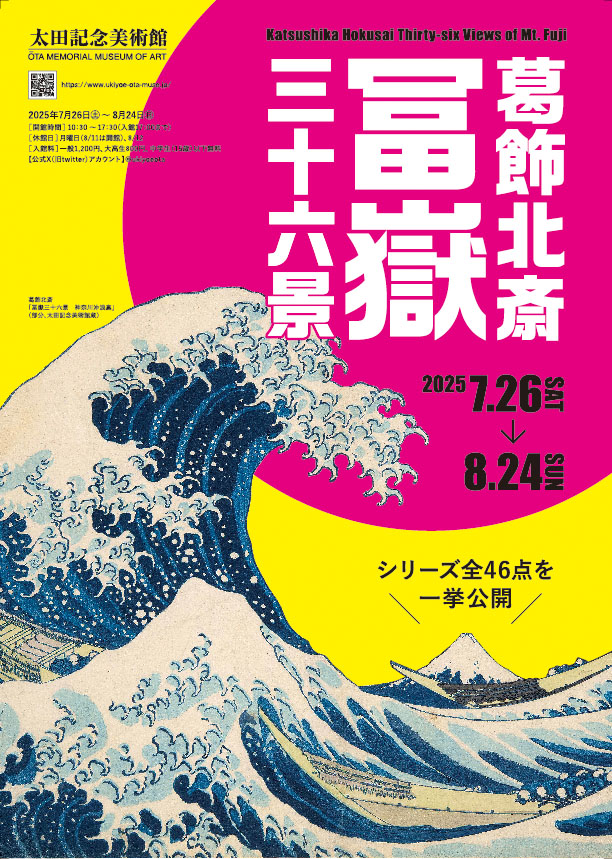

葛飾北斎 冨嶽三十六景

2025年年7月26日(土)~8月24日(日)

7月28、8月4、12、18日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

葛飾北斎の傑作を約8年ぶりに一挙公開

世界的にも知名度の高い名作である葛飾北斎「冨嶽三十六景」を、当館では2017年以来となる約8年ぶりに一挙公開いたします。同作は北斎の代表作であることはもちろん、浮世絵の代名詞とも言える作品でもあり、現在もなお世界中の人々を魅了し続けています。

今回の展覧会では、シリーズ全46図に加え、珍しい校合摺や後摺、また同作に着想を与えた『北斎漫画』や、北斎の若年期の版画作品、歌川広重や歌川国芳らの関連作品などもあわせて展示します。加えて、北斎が描いた富士の風景と実際の「地形」との関係にも注目。構図に影響を与えたと考えられる地理的要素を掘り下げることで、北斎の創作意図に迫ります。

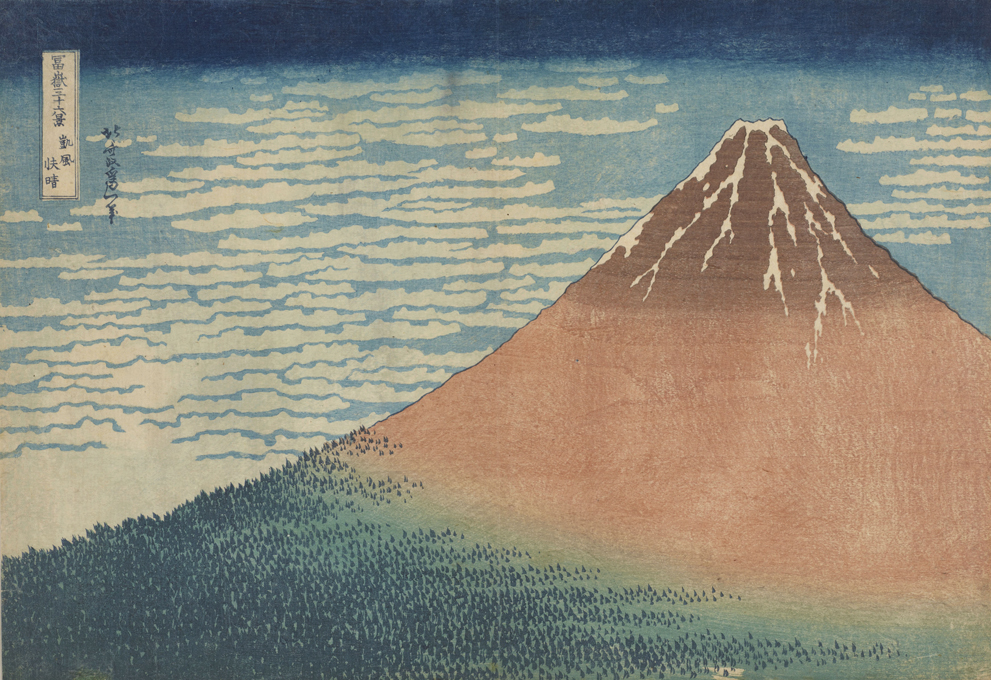

①北斎が描く多彩な富士―全46図を紹介

北斎は、江戸市中から東海地方に至る広範な地域からの視点で、さまざまな富士の様子を描きました。ダイナミックな波が印象的な「神奈川沖浪裏」や「凱風快晴」「山下白雨」などのいわゆる「三役」をはじめ、奇抜な視点で桶の中から富士をとらえた「尾州不二見原」、吹き上がる突風を巧みに描いた「駿州江尻」など、北斎の斬新な発想と多彩な構図を堪能できる全46図を紹介。合わせて校合摺や後摺などの貴重な資料も展示いたします。

②地形から読み解く「冨嶽三十六景」

北斎が「冨嶽三十六景」を描く際、その構図に大きな影響を与えたと考えられるのが、描かれた場所の地形です。なかでも注目すべきキーワードは、「高低差」と「水辺」。多くの作品では、台地や山地の縁(きわ)、あるいは川や海などの水辺越しに富士をとらえており、地形が視点や構図へ巧みに生かされています。本展では、現地の写真や地形図を交えて作品を検証することで、一見するだけでは気づきにくい北斎の工夫に迫ります。

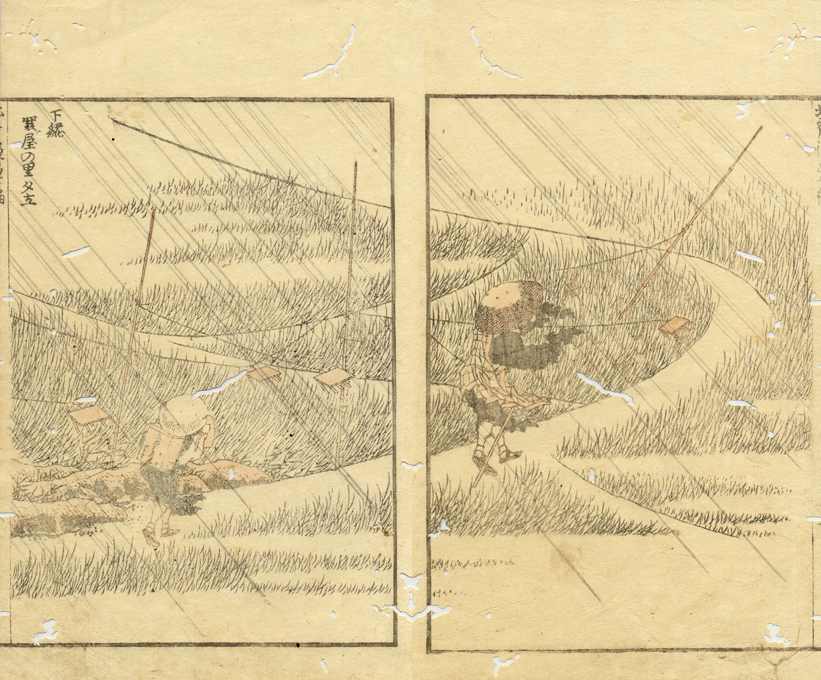

③『北斎漫画』から広重、国芳まで―豊富な関連作品も

北斎は勝川春朗を名乗っていた若い頃から名所絵を手がけました。有名な『北斎漫画』でも「冨嶽三十六景」のもととなる図をいくつか描いており、北斎が70代で描いた同作は、その集大成とも言える作品です。展覧会では同作をはじめとする北斎自身が描いた先行作や、「冨嶽三十六景」と同じ名所を描いた歌川広重や歌川国芳の作品などの関連資料も合わせて紹介いたします。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年7月31日(木) 10:50 2025年8月8日(金) 10:50 2025年8月19日(火) 10:40頃~16:30頃 各回30分程度 定員50名 ※8月19日(火)のスライドトークはビデオ上映により終日開催いたします。整理券の配布はいたしません。 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 8月19日(火)の〈学芸員によるスライドトーク〉はビデオ上映にて開催いたします。ビデオでは、担当学芸員が本展のみどころを、スライドを使って解説いたします。終日繰り返して上映いたしますので、開館前にお並びいただかなくてもお好きな時間にご覧いただけます。 時間:10:40頃~16:30頃(各回約40分) ※展覧会の入場券をお求めいただいた方から自由にご覧いただけます。 ※整理券は必要ございません。 ※終了後すぐに次の回が始まります。 |

YouTubeでもスライドトークをお楽しみいただけます!

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

7,14,22-25,28

2025 / 07

7,14,22-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

4,12,18,25-29

2025 / 08

4,12,18,25-29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

鰭崎英朋

2025年5月31日(土)~7月21日(月・祝)

前期 5月31日(土)~6月25日(水)

後期 6月28日(土)~7月21日(月・祝)※前後期で全点展示替え

6月2、9、16、23、26、27、30,7月7、14日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

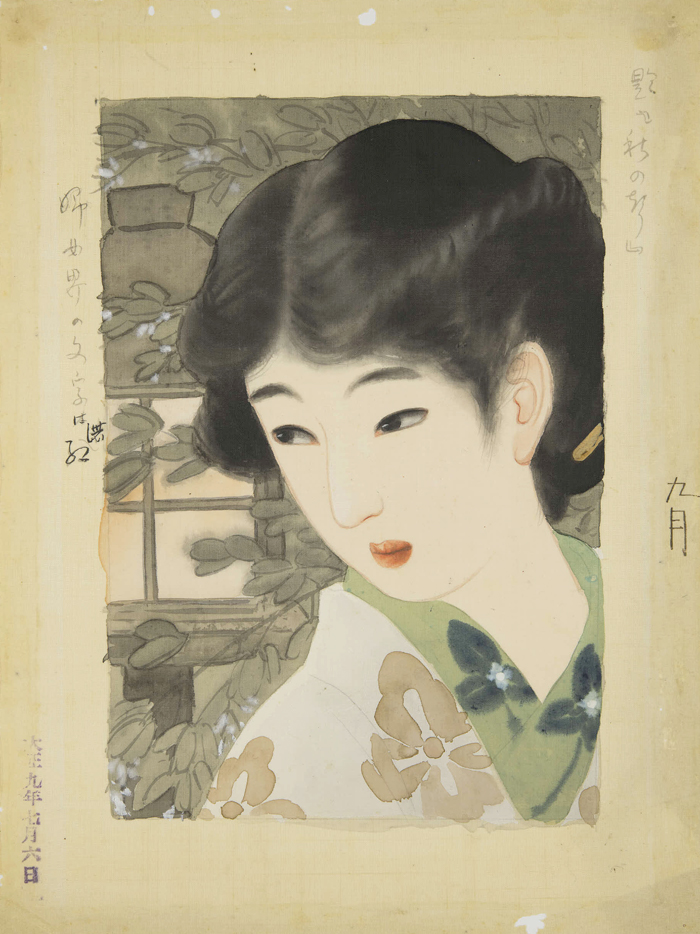

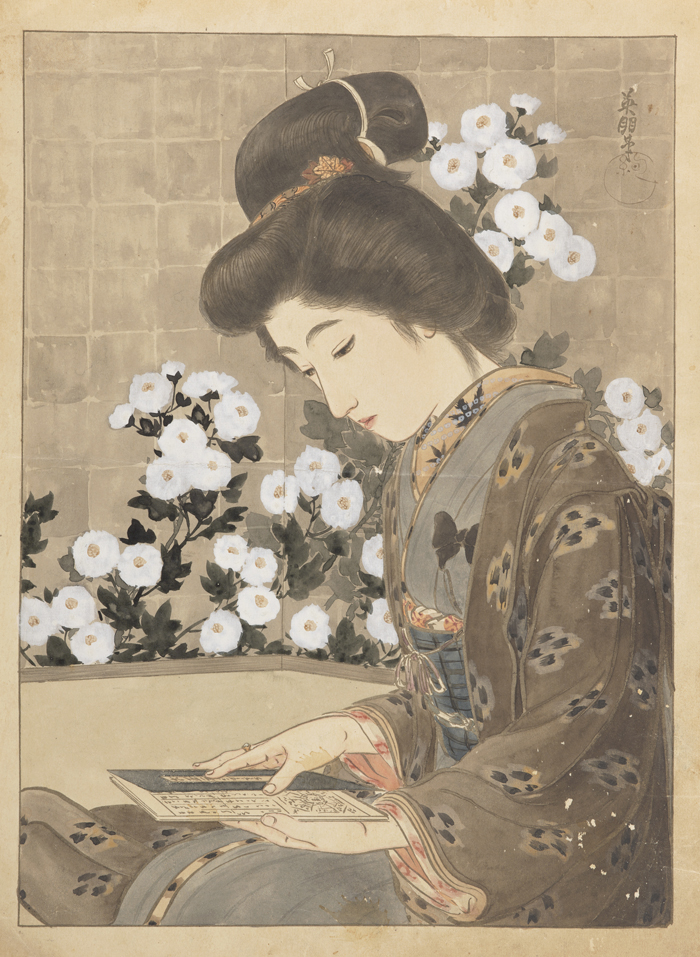

時代の狭間に消えた「最後の浮世絵師」、鰭崎英朋

鰭崎英朋(ひれざき・えいほう/1880~1968)は明治後期から昭和にかけて活躍した絵師です。浮世絵師・月岡芳年の門人である右田年英に入門し、小説の単行本や文芸雑誌の口絵や表紙、挿絵を描き、広く大衆の心をつかみました。しかし、その功績は今日、ほとんど語られることがありません。本展では、浮世絵版画が大衆の暮らしと共にあった最後の時代に英朋がどのような活躍をしたのか、知られざる「最後の浮世絵師」にスポットを当てます。

浮世絵、最後の美人画。英朋の妖艶美に迫る

鰭崎英朋は小説の単行本や文芸雑誌の口絵において、妖艶な美しさを漂わせる女性たちの姿を数多く描きました。その人気は、近代を代表する美人画家として名高い鏑木清方と双璧をなすほどでした。浮世絵版画が大衆向けメディアとしての役割を終えようとしていた大正時代、英朋は木版画における美人画を手掛けた最後の絵師といえるでしょう。浮世絵版画の歴史の終焉を飾る、英朋の妖艶な美人画の魅力に迫ります。

浮世絵版画の座を奪った知られざる石版画の魅力

鰭崎英朋は木版画の口絵と同時に、石版画の口絵も数多く手掛けています。しかしながら、石版画の口絵については、これまでほとんど紹介される機会がありませんでした。そこで本展では、英朋の全貌を明らかにするために、木版画のみならず石版画もボリュームたっぷりに紹介いたします。浮世絵版画から大衆向け娯楽の座を奪った、知られざる石版画の魅力をご堪能ください。

木版画や石版画、肉筆画など、187点を公開する大回顧展

本展では刊行された木版画や石版画だけでなく、原画や彩色の指示をした絵(差し上げ)など、制作工程が分かる作品も合わせて展示します。また、珍しい掛軸や、英朋の息遣いが伝わるスケッチも含め、全部で187点(前後期で全点展示替え)の作品を紹介する、大規模な回顧展となっています。

20歳の時に描いた現存最古の肉筆画「上杉謙信」を初公開

これまで現存する英朋最古の肉筆画は22歳の時のものとされていましたが、今回、それを2年上回る20歳の時の肉筆画「上杉謙信」が発見されました。第9回日本絵画協会第4回日本美術院連合絵画共進会に出品され、褒状2等を受賞した作品で、若かりし頃の英朋の才能の片鱗がうかがえます。前期(5/31~6/25)に初公開いたします。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年6月3日(火) 10:50 2025年6月18日(水) 10:50 2025年7月2日(水) 10:50 2025年7月11日(金) 10:50 2025年7月15日(火) 10:50 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「鰭崎英朋」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*リピーター割引のご案内*

会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引いたします(他の割引との併用不可)

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1,2,7,12,19,26-30

2025 / 05

1,2,7,12,19,26-30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2,9,16,23,26,27,30

2025 / 06

2,9,16,23,26,27,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

7,14,22-25,28

2025 / 07

7,14,22-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

Ohara Koson

2025, April 3rd-May 25th

1st Term April 3rd-29th

2nd Term May 3rd-25th

Will be closed on April 7, 14, 21, 28, 30, May 1, 2, 7, 12, 19.

Opening Hours : 10:30 a.m. – 5:30 p.m. (Last Admission: 5:00 p.m.)

Admission : Adult ¥1000 / University and High school students ¥700 / Junior High School Students and below(under 15 years old) FREE

・LIST

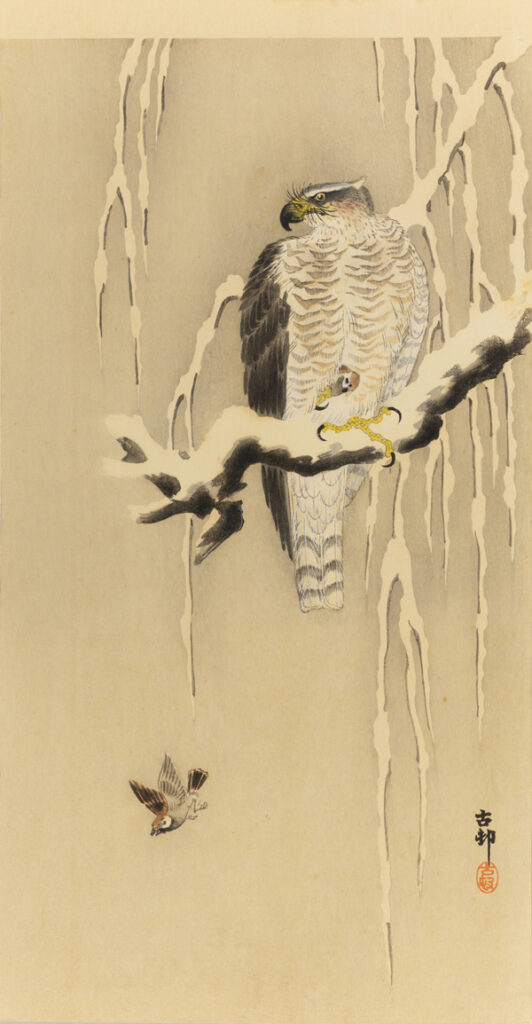

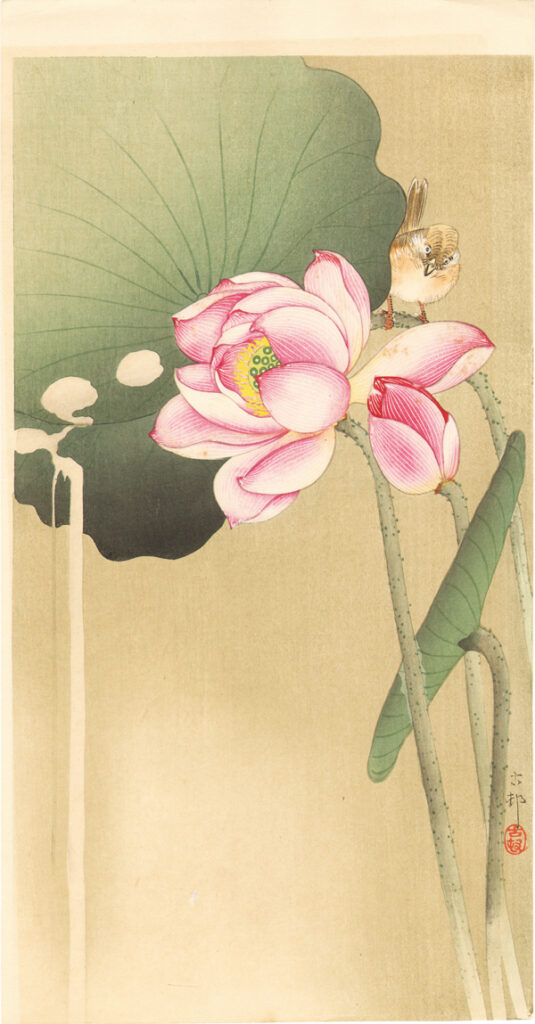

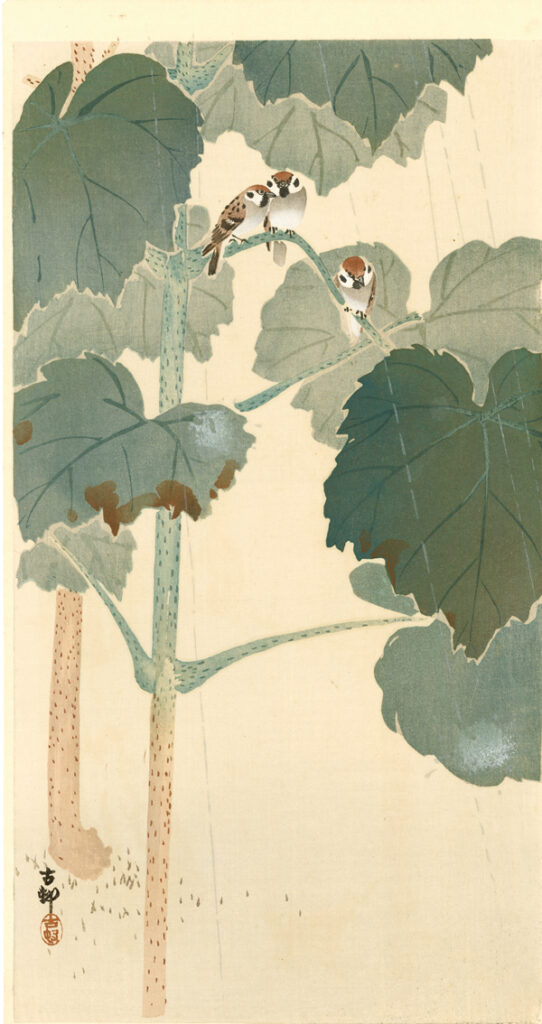

Ohara Koson (1877-1945) was a master of kachō-ga (bird-and-flower pictures) and flourished from the late Meiji to early Shōwa era. Koson’s work has recently gained recognition in Japan after being overlooked for a long time. “Ohara Koson” was an exhibition held in 2019 at the Ota Memorial Museum of Art that was unexpectedly successful. This year marks the 80th anniversary of Koson’s death, so the museum will host the first exhibition on his work in six years.

Using ukiyo-e woodblock printing techniques inherited from the Edo period, he created numerous works of birds, flowers, and animals. His works are characterized by their delicate, subtle colors, which belie their origins as woodblock prints. In this exhibition, works bearing Koson’s seal will be shown that were published by publishers such as Matsuki Heikichi and Akiyama Buemon. These works were published between the late Meiji and Taisho periods. The exhibition will showcase about 130 works, with a complete change in the exhibits between the first and second halves. About a quarter will not have been shown in the previous Koson exhibition.

The exhibition will also feature kachō-ga by artists active from the Edo period to the Meiji era, such as Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige, Kawanabe Kyosai, and Watanabe Seitei. Visitors are invited to enjoy the birds’ paradise depicted by Ohara Koson and the others.

Admission

| Adult | 1000 yen |

| University and High school students | 700 yen |

| Junior High School Students and below (under 15 years old) | Free |

Calendar

■CLOSED

休館日

1,2,7,14,21,28,30

2025 / 4

1,2,7,14,21,28,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,2,7,12,19,26-30

2025 / 05

1,2,7,12,19,26-30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

没後80年 小原古邨 ―鳥たちの楽園

2025年4月3日(木)~5月25日(日)

前期 4月3日(木)~4月29日(火・祝)

後期 5月3日(土)~5月25日(日)※前後期で全点展示替え

4月7,14、21、28、30、5月1、2、7、12、19日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1000円 / 大高生 700円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

小原古邨の没後80年を記念し、太田記念美術館にて6年ぶりの展覧会

小原古邨(1877~1945)は、明治末から昭和前期にかけて活躍した花鳥画の絵師です。日本ではしばらくその存在が忘れられていましたが、近年、注目が集まっており、日本各地の美術館で展覧会が開催されています。

太田記念美術館でも2019年2~3月に小原古邨展を開催し、予想を上回る人気を博しました。古邨が亡くなって今年でちょうど80年。当館では6年ぶりに古邨の花鳥画をご紹介します。

伝統的な浮世絵版画の技法による、淡く繊細な古邨の花鳥画、約130点を展示

古邨は、鳥や花、獣たちを、江戸時代から受け継がれた伝統的な浮世絵版画の技法によって描きました。鳥や獣たちへの温かなまなざしに満ちた古邨の花鳥画は、木版画とは思えないほどの淡く繊細な色彩です。

今回の展覧会は、古邨の画業のうち、明治末から大正にかけて松木平吉や秋山武右衛門から刊行された古邨落款の作品、約130点(前後期で全点展示替え)をご紹介します。約4分の1が、前回の小原古邨展では展示されなかった初出品の作品です。

歌川広重、河鍋暁斎、渡辺省亭など、古邨の先駆けとなる江戸・明治の花鳥画も紹介

江戸時代や明治時代、さまざまな絵師たちによって個性あふれる花鳥画が制作されました。本展では、古邨の花鳥画の先駆けとなる、歌川広重や葛飾北斎、河鍋暁斎、渡辺省亭、幸野楳嶺などによる花鳥画の版画や版本も合わせて紹介することで、浮世絵における花鳥画の歴史とその魅力をご紹介します。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年4月9日(水) 10:50 2025年4月18日(金) 10:50 2025年4月22日(火) 10:50 2025年5月9日(金) 10:50 2025年5月14日(水) 10:50 2025年5月20日(火) 10:50 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「没後80年 小原古邨 ―鳥たちの楽園」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証

※山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

*グループ・団体でお越しのお客様へ*

当展覧会は混雑が予測されるため、会期中の土日祝日および会期終盤(前期4/22-25、後期5/20-5/23)はグループ・団体での観覧をお受けできません。

・混雑状況によっては、上記以外の日程もグループ・団体での観覧をお受けできない場合がございます。

・事前のご予約がない場合は観覧をお受けできない場合がございます。

・グループ・団体でのご来館に際してはこちらをお読みください。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1,2,7,14,21,28,30

2025 / 4

1,2,7,14,21,28,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,2,7,12,19,26-30

2025 / 05

1,2,7,12,19,26-30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

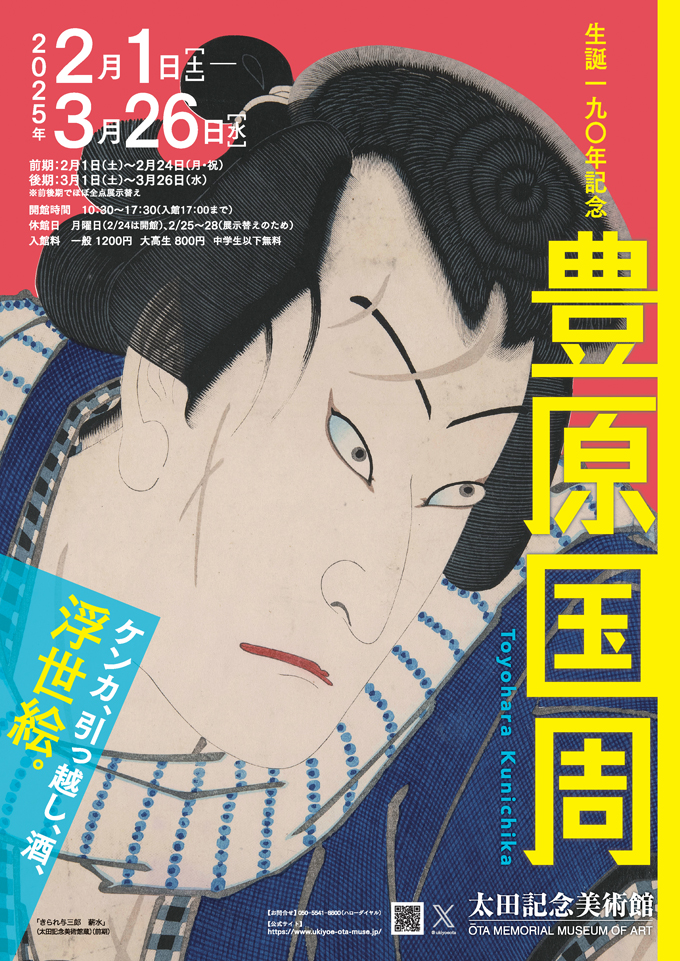

生誕190年記念 豊原国周

2025年2月1日(土)~3月26日(水)

前期 2月1日(土)~2月24日(月・祝)

後期 3月1日(土)~3月26日(水)※前後期で全点展示替え、また2/14と3/14に一部作品展示替え

2月3、10、17、25-28、3月3、10、17、24日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

・「生誕190年記念 豊原国周」展チラシ

・「生誕190年記念 豊原国周」展作品リスト

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

本展会期中は日曜映写会はお休みします。

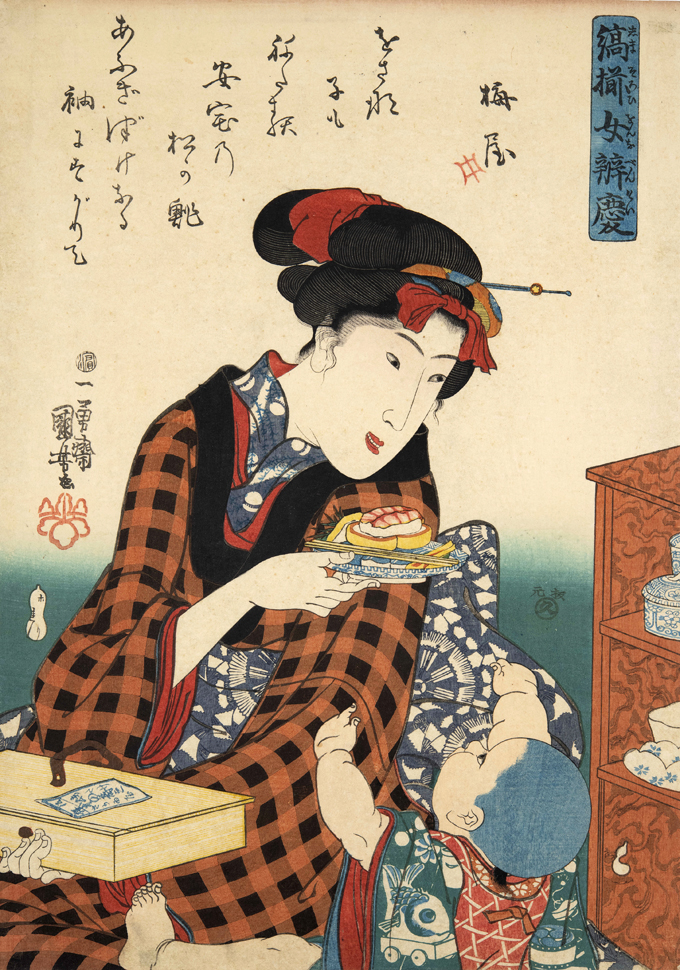

知られざる明治浮世絵の巨匠、豊原国周の過去最大級の回顧展

2025年は、幕末から明治にかけての浮世絵師である豊原国周(1835~1900)の生誕190年の記念の年となります。国周は迫力のある役者絵で役者絵の第一人者として君臨し、また繊細な雰囲気を湛える美人画なども好評を得て、月岡芳年や小林清親らと並ぶ人気絵師として活躍しました。

本展は、従来の展覧会等では芳年や清親などと比べて紹介される機会の少なかった知られざる巨匠、国周の画業を初期から晩年まで俯瞰し、約210点の作品で紹介する、過去最大級の回顧展となります。従来から国周のイメージを形作ってきた役者絵の名品はもちろん、美人画や肉筆画などの貴重な作品を通して、激動の時代を生き抜いた国周作品の魅力を紹介いたします。

①最新の研究成果による新たな国周像 ―第一人者の役者絵から、美人画、武者絵、肉筆画まで

大迫力の役者絵と繊細で優美な美人画を中心に、明治浮世絵師の中でも随一の作品数を手掛けた国周。これまで、豊原国周の展覧会は国内で幾度か開催されてきましたが、それらは主に役者絵を中心とするものでした。本展では最新の研究成果を踏まえ、役者絵の名品はもちろん、国周のもう一つの画業の柱である美人画も多数展観、さらに肉筆画の名品、初期に手掛けた武者絵、風景画から最晩年の子供絵まで、ジャンルと時代に偏りなく選定された作品を通して、新たな国周像を紹介いたします。

②代表作の大首絵シリーズ12点を一挙公開。シカゴ万博出品作ほか、初公開の肉筆画も

展覧会では国周の代表作である、「具足屋版役者大首絵」シリーズを一挙12点公開。「初摺」と呼ばれる摺りの早い時期の作品を多く含む、保存状態の良い名品が一堂に並びます。

また肉筆画では、明治26年に催されたシカゴ・コロンブス万国大博覧会へ、帝国博物館からの出品依頼を受けて制作された晩年の逸品「墨堤観花図」(前期、東京国立博物館蔵)、国周が岩槻に逗留した際に描いたと考えられる、初公開の肉筆美人画「遊女とほととぎす」(前期、個人蔵)も展観いたします。

③大酒飲み、破産宣告、引っ越し魔―国周をめぐる数々のエピソードを紹介

大酒飲みで知られ、酒席で河鍋暁斎と大喧嘩をして楊洲周延が止めた話、九代目市川団十郎と喧嘩をしてわざと出目に描いた話、「国周が入牢した」とデマを流されるという詐欺に引っかかるなど借金がかさんで東京で2番目に破産宣告を受けた話、一説に117回も引っ越しを行い「絵では北斎にかなわないが、引っ越しでは負けない」と豪語した話など、国周の生涯はにわかには信じがたいようなエピソードに満ちています。展示では作品とあわせて、パネルなどで国周の人物像を紹介します。

④静嘉堂文庫美術館と国周展を同時期開催。相互割引、学術協力も

太田記念美術館「生誕190年記念 豊原国周」と時期を同じくして、静嘉堂文庫美術館でも2025/1/25(土)~3/23(日)まで「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」で豊原国周を特集。期間中に両館で相互割引を行うほか、事前準備では共同作品調査を行うなど相互の学術協力を行い、その成果が一部の展示内容にも生かされます。

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*リピーター割引のご案内*

会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引いたします(他の割引との併用不可)

*静嘉堂文庫美術館⇔太田記念美術館 入館料相互割引のご案内*

静嘉堂文庫美術館にて同時期に開催される「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」展と入館料の相互割引をいたします。

割引期間 2025年2月1日(土)~3月26日(水)

◇静嘉堂文庫美術館「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」展での割引

太田記念美術館「生誕190年記念 豊原国周」展のチケット半券、年間パスポートをご提示いただくと、下記料金で展示をご覧いただけます。

一般1,500円⇒1,300円

◇太田記念美術館「生誕190年記念 豊原国周」展での割引

静嘉堂文庫美術館「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」展のチケット半券、オンラインチケット画面をご提示いただくと、下記料金で展示をご覧いただけます。

一般 1,200円⇒1,100円 大高生 800円⇒700円

静嘉堂文庫美術館

豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!

会期 2025年1月25日(土)~2025年3月23日(日)

東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F 問合せ 050-5541-8600(ハローダイヤル)

*「静嘉堂文庫美術館」での割引は3月23日(日)まで

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2024年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2024年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

開館日カレンダー

■休館日

休館日

3,10,17,25-28

2025 / 2

3,10,17,25-28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

3,10,17,24,27-31

2025 / 03

3,10,17,24,27-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

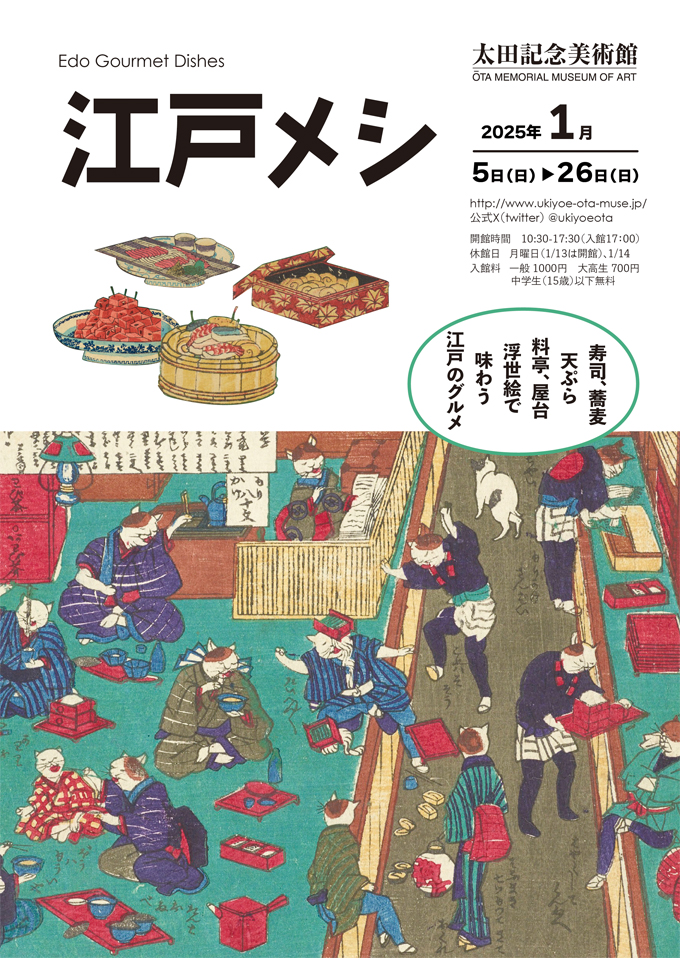

江戸メシ

2025年1月5日(日)~1月26日(日)

1月6、14、20日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1000円 / 大高生 700円 / 中学生(15歳)以下 無料

担当学芸員によるスライドトークを行います。詳細は下記をご覧ください。

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

展覧会終了間際の24日(金)25日(土)26日(日)は大変な混雑が予想されます。ご入館に数十分お待ちいただく可能性もございます。ご了承の上ご来館をお願い致します。

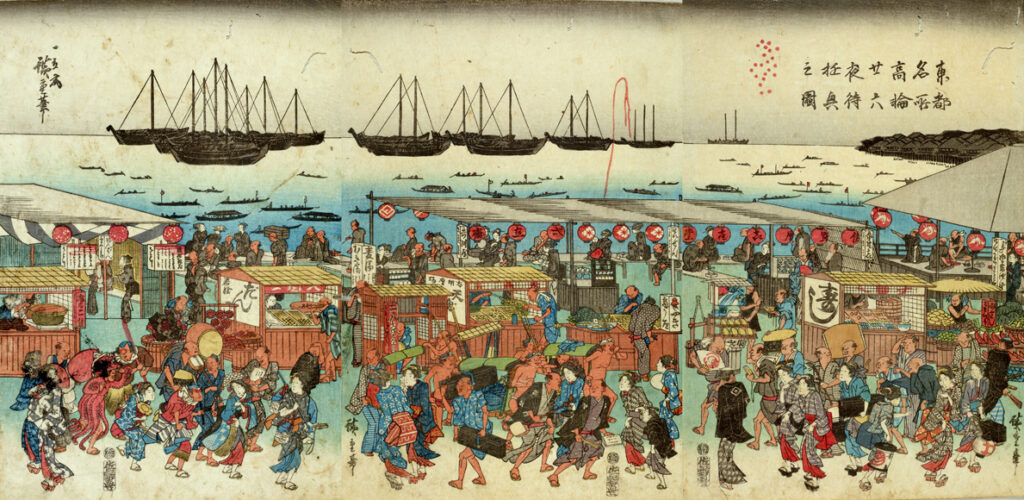

江戸時代は日本において食文化が大きく発展した時代です。寿司や蕎麦、天ぷらなどのファストフードが人気を博し、味噌や酢、醤油といった調味料も広く流通するようになりました。人々は自宅で気ままに食事を楽しむだけでなく、料亭や屋台で外食して舌鼓を打っていたのです。

庶民たちの暮らしを題材とする浮世絵では、さまざまな料理や食材、あるいは食事の様子などが数多く描かれています。本展覧会では、北斎や広重、国芳といった人気絵師たちをはじめとする約90点の浮世絵を通して、現代の食文化にもつながっている「江戸メシ」の魅力を紹介いたします。

みどころ① 寿司、蕎麦、天ぷら ―浮世絵で味わう江戸メシ

現代でも人気の高い和食である寿司、蕎麦、天ぷら。そのルーツは江戸時代にあり、庶民たちが手軽に楽しむことのできるファストフードとして人気が広がりました。さまざまな料理はもちろん、食材や調味料など、多彩な江戸メシを紹介します。

みどころ② 北斎、広重、国芳 ―人気絵師たちが描いた江戸メシ

北斎や広重は風景画、国芳は武者絵や戯画が有名ですが、実は江戸っ子たちの暮らしを描くことも得意としていました。北斎、広重、国芳の有名な代表作とは一味異なる、多彩な江戸メシの描き方にご注目ください。

みどころ③ 料亭、屋台、家 ―さまざまな場で楽しむ江戸メシ

江戸っ子たちは自分で料理をすることはもちろん、近所の店で惣菜を買ったり、屋台で気軽に食事を楽しんだりしました。また立派な店構えの料亭で宴会を行なったりもしています。さまざまな場で楽しまれていた江戸メシの食事風景を紹介します。

オンライン展覧会

本展の作品と解説をオンラインでもお楽しみいただけます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年1月8日(水) 11:00 2025年1月17日(金) 11:00 2025年1月21日(火) 11:00 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「江戸メシ」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*「月百姿×百段階段」での割引は12月1日(日)まで

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2024年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2024年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-4,6,14,20,27-31

2025 / 1

1-4,6,14,20,27-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

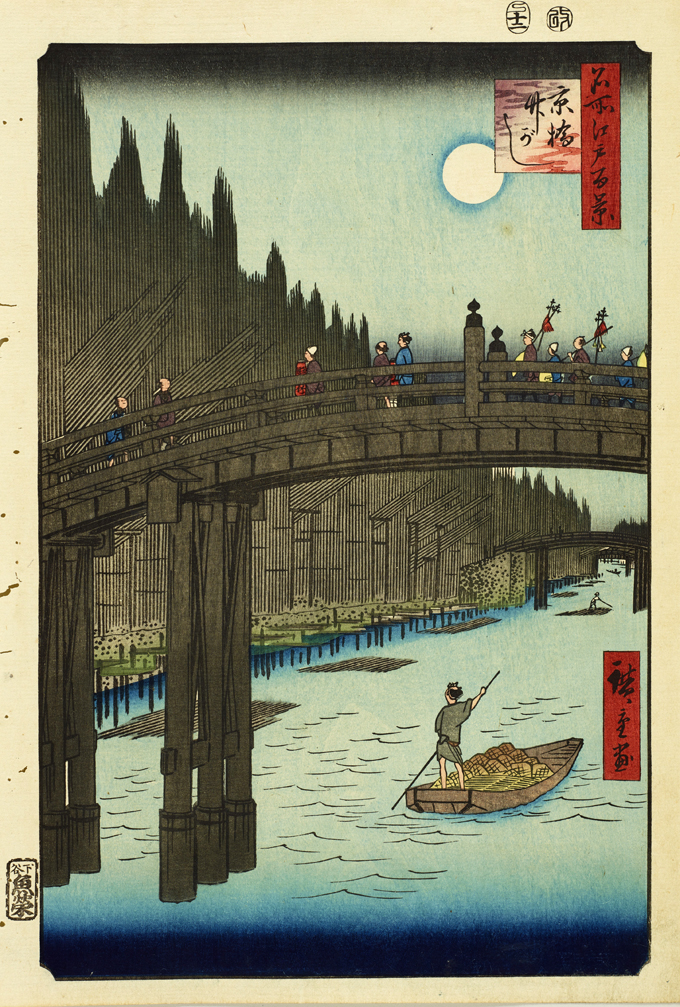

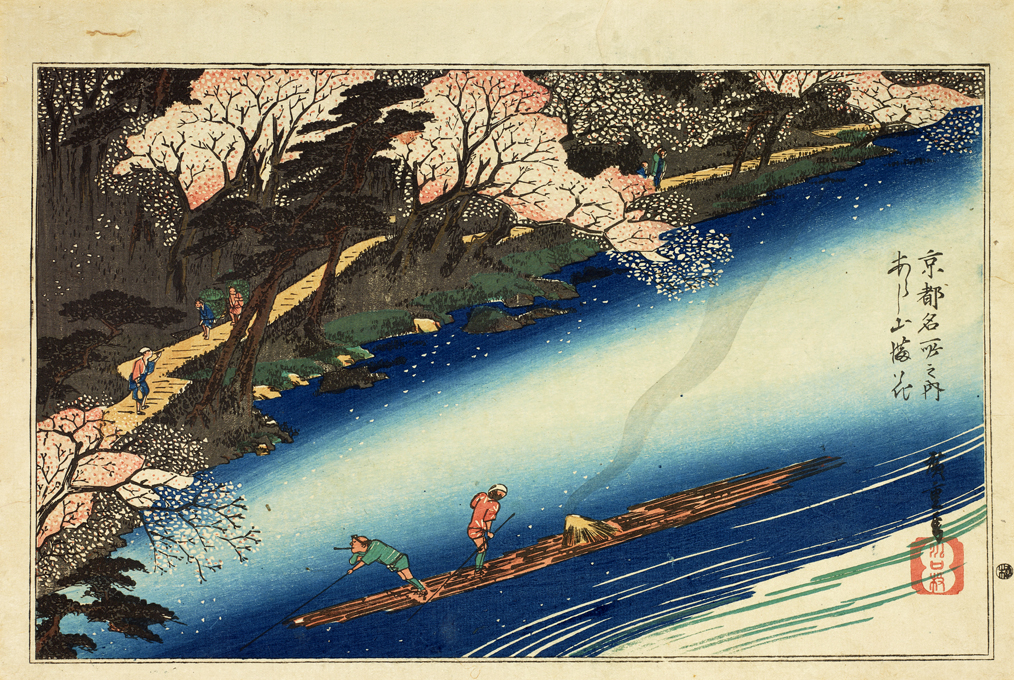

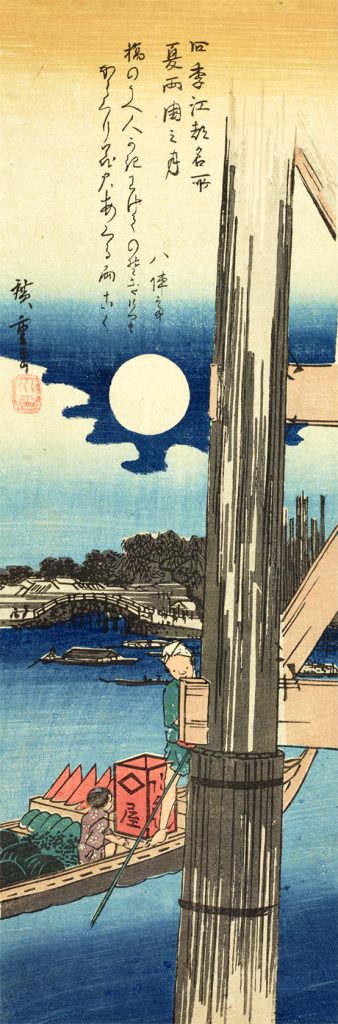

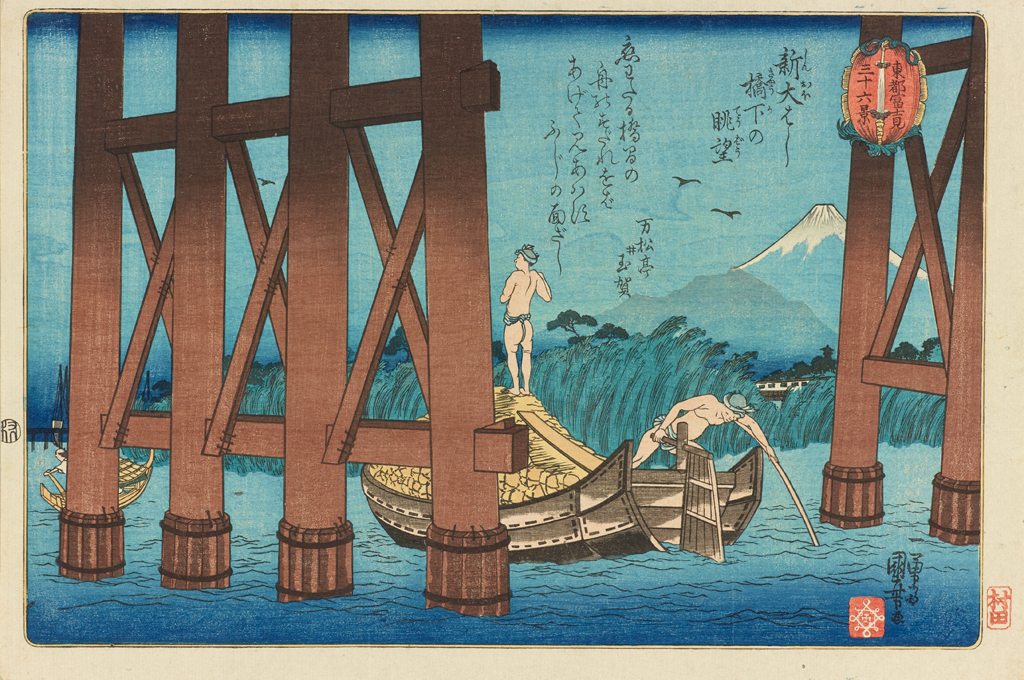

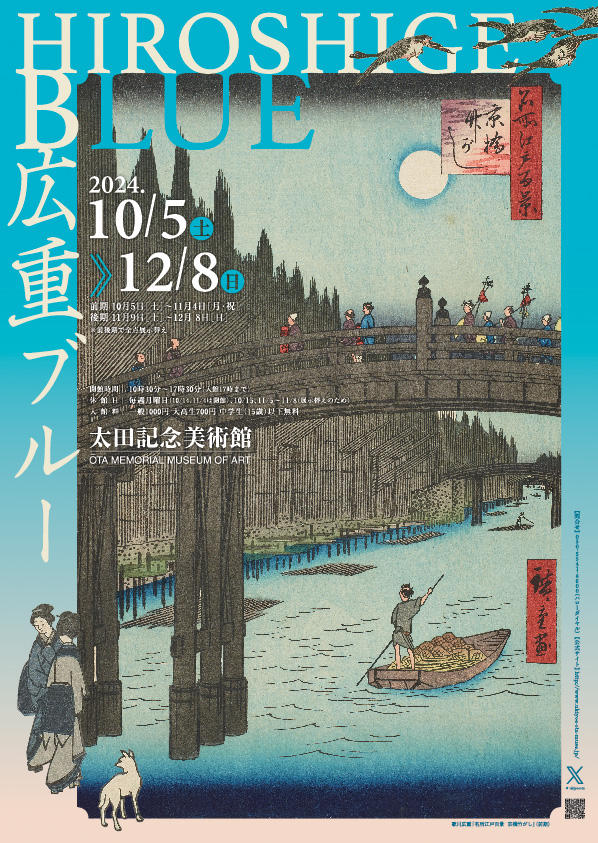

広重ブルー

2024年10月5日(土)~12月8日(日)

前期 10月5日(土)~11月4日(月・祝)

後期 11月9日(土)~12月8日(日)※前後期で全点展示替え

10月7、15、21、28、 11月5-8、11、18、25、12月2日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1000円 / 大高生 700円 / 中学生(15歳)以下 無料

担当学芸員によるスライドトークを行います。詳細は下記をご覧ください。

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

「広重ブルー」展ブックレットは、ご好評につき完売いたしました。オンライン展覧会をお楽しみください。

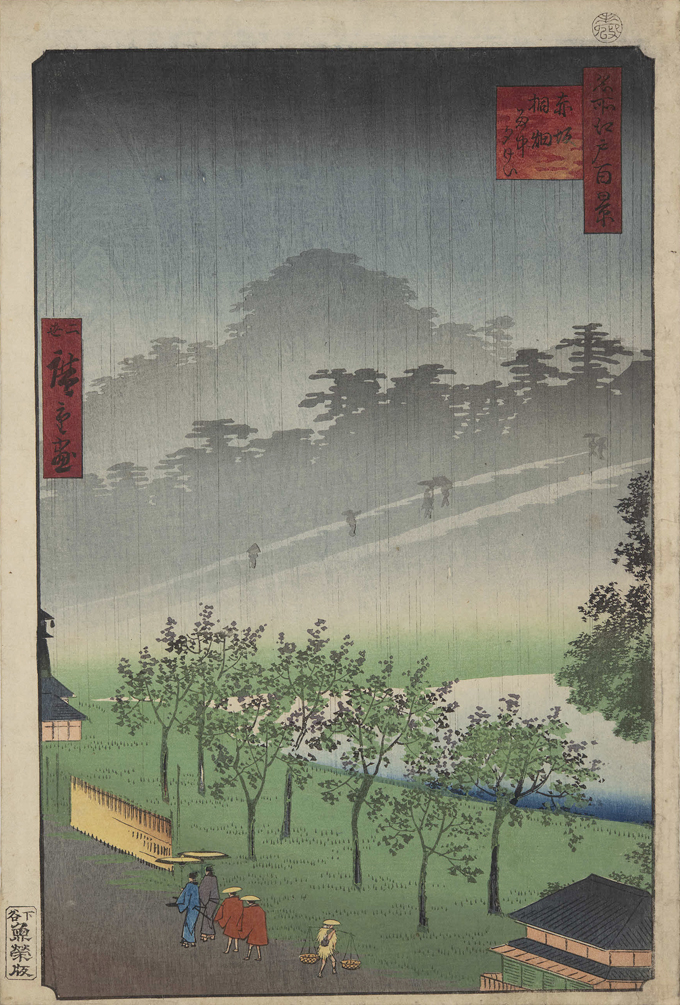

風景画の巨匠、歌川広重(1797~1858)。その作品は今も高い人気を誇りますが、とりわけ空や海の深く美しい青が印象的です。これは1830年頃から浮世絵に用いられたベロ藍(プルシアンブルー、ベルリンブルーとも)と呼ばれる青色の絵具によるもの。その美しさに触発されさまざまな絵師がベロ藍を使って風景画を描きます。当時30代半ばの広重もまたそのひとり。広重は、ベロ藍との出会いから風景画に開眼すると、刻々と変わる空模様や水面を繊細に表現し、人気絵師への階段をのぼっていきます。その後も晩年にいたるまで詩情あふれる名作を続々と生み出し、浮世絵界に不動の地位を築いていきました。

本展では広重のベロ藍を用いた名作の数々を中心にご紹介し、国内外で愛され続ける広重の青の魅力に迫ります。

みどころ① ベロ藍で開眼 風景画の名品がずらり

広重の風景画における最初のヒット作「東都名所」(「一幽斎がき東都名所」)から出世作である「東海道五拾三次之内」(保永堂版)、晩年の大作「名所江戸百景」シリーズまで、美しい青に彩られた名作の数々をご紹介いたします。

みどころ② 浮世絵界の青の時代

鮮やかな青を再現するベロ藍は葛飾北斎や溪斎英泉、歌川国芳など多くの絵師を魅了しました。風景画の傑作、北斎「冨嶽三十六景」シリーズをはじめ、ベロ藍の流行を背景に生まれた作品もご覧いただきます。

みどころ③ ベロ藍と出会う以前の作品もご紹介

風景画を多く手掛ける以前、広重は美人画や役者絵、武者絵を描いていました。ベロ藍が登場しなければ広重はどんな絵師になっていたのか?そんなことを思いながらご覧いただくのも楽しいのではないでしょうか。

オンライン展覧会

本展の作品と解説をオンラインでもお楽しみいただけます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2024年10月8日(火) 11:00 2024年10月16日(水) 11:00 2024年10月24日(木) 11:00 2024年11月13日(水) 11:00 2024年11月22日(金) 11:00 2024年11月26日(火) 11:00 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「広重ブルー」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*ホテル雅叙園東京⇔太田記念美術館 入館料相互割引のご案内*

ホテル雅叙園東京文化財「百段階段」にて同時期に開催される「月百姿×百段階段 ~五感で愉しむ月めぐり」展と入館料の相互割引をいたします。

割引期間 2024年10月5日(土)~12月8日(日)

◇ホテル雅叙園東京「月百姿×百段階段 ~五感で愉しむ月めぐり」展での割引

太田記念美術館「広重ブルー」展のチケット半券、年間パスポートをご提示いただくと、下記料金で展示をご覧いただけます。

一般1,600円⇒1,400円 大学生・高校生 1,000円⇒900円 中小生 800円⇒700円

◇太田記念美術館「広重ブルー」展での割引

ホテル雅叙園東京「月百姿×百段階段」展のチケット半券、オンラインチケット画面をご提示いただくと、下記料金で展示をご覧いただけます。

一般 1,000円⇒900円 大高生 700円⇒600円

ホテル雅叙園東京

月百姿×百段階段~五感で愉しむ月めぐり~

会期 2024年10月5日(土)~12月1日(日)

東京都目黒区下目黒1-8-1 問合せ 03-5434-3140(10:00~18:00)

*「月百姿×百段階段」での割引は12月1日(日)まで

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2024年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2024年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-4,7,15,21,28

2024 / 10

1-4,7,15,21,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

5-8,11,18,25

2024 / 11

5-8,11,18,25

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

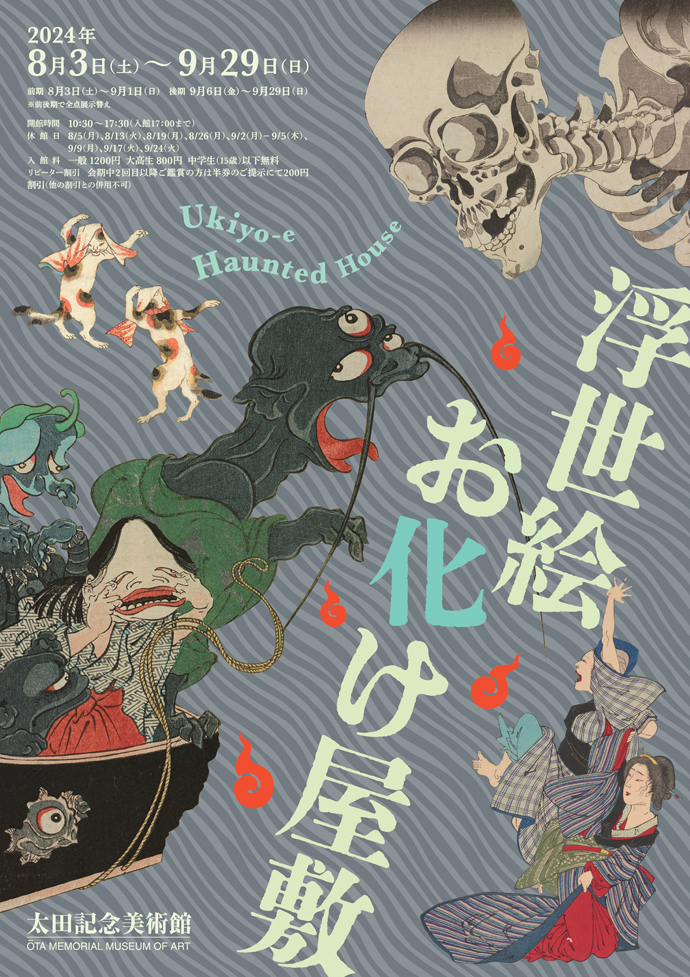

浮世絵お化け屋敷

2024年8月3日(土)~9月29日(日)

前期 8月3日(土)~9月1日(日)

後期 9月6日(金)~9月29日(日)※前後期で全点展示替え

8月5、13、19、26、 9月2-5、9、17、24日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

・「浮世絵お化け屋敷」展チラシ

・「浮世絵お化け屋敷」展作品リスト

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

荒れ果てた屋敷に巣くう不気味な妖怪や、怨みを晴らそうと恐ろしい形相で睨みつける幽霊。浮世絵にはさまざまなお化けが登場し、時には見る者を怖がらせ、時にはそのユーモラスな姿で笑わせます。本展では、歌川国芳や月岡芳年の名品をはじめ、妖怪や幽霊を描いた浮世絵約170点(前後期で全点展示替え)を紹介いたします。この夏、お化け屋敷と化す (?)太田記念美術館にぜひ足をお運びください。

見どころ① 国芳、国貞、芳年のお化けの名品が大集合

歌川国芳の代表作である「相馬の古内裏」をはじめ、歌川国貞や月岡芳年ら 人気浮世絵師たちが手掛けた不気味で怖い妖怪や幽霊の名品が大集合します。

見どころ② 可愛くてユーモラスなお化けたちも大集合

楽しそうに踊る猫又や、まるで人間のような表情をした河童、ゆるキャラのような不思議なフォルムをした謎の妖怪たちなど、怖いだけではない、可愛くてユーモラスなお化けたちも大集合します。

見どころ③ 約2割の作品が新収蔵品

太田記念美術館ではこれまで妖怪や幽霊を題材とした浮世絵をしばしば紹介してきましたが、今回の展覧会では太田記念美術館に新たに収蔵された初公開の作品38点が含まれています。これまで太田記念美術館に足を運んだことがある方も、ぜひ新しいお化けたちに会いに来てください。

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*リピーター割引のご案内*

会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引いたします(他の割引との併用不可)

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2024年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2024年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2025年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*グループ・団体でお越しのお客様へ*

当展覧会は混雑が予測されるため、会期中の土日祝日および最終週(前期8/27-8/31、後期9/25-9/29)はグループ・団体での観覧をお受けできません。

・混雑状況によっては、上記以外の日程もグループ・団体での観覧をお受けできない場合がございます。

・事前のご予約がない場合は観覧をお受けできない場合がございます。

・グループ・団体でのご来館に際してはこちらをお読みください。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1,2,5,13,19,26

2024 / 8

1,2,5,13,19,26

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2-5,9,17,24,30

2024 / 9

2-5,9,17,24,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。