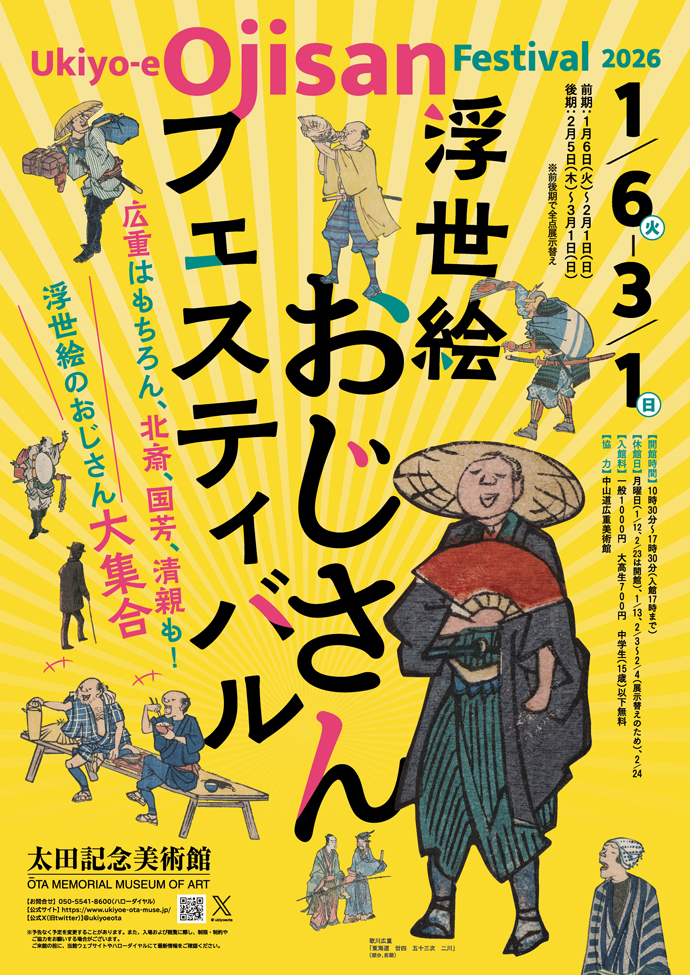

Ukiyo-e Ojisan Festival

2026, January 6th-March 1st

1st Term January 6th-February 1st

2nd Term February 5th-March 1st

Will be closed on January 13, 19, 26, February 2-4 ,9, 16, 24.

Opening Hours : 10:30 a.m. – 5:30 p.m. (Last Admission: 5:00 p.m.)

Admission : Adult ¥1000 / University and High school students ¥700 / Junior High School Students and below(under 15 years old) FREE

Ukiyo-e “Ojisan Festival”: The main character in every work is the Ojisan!

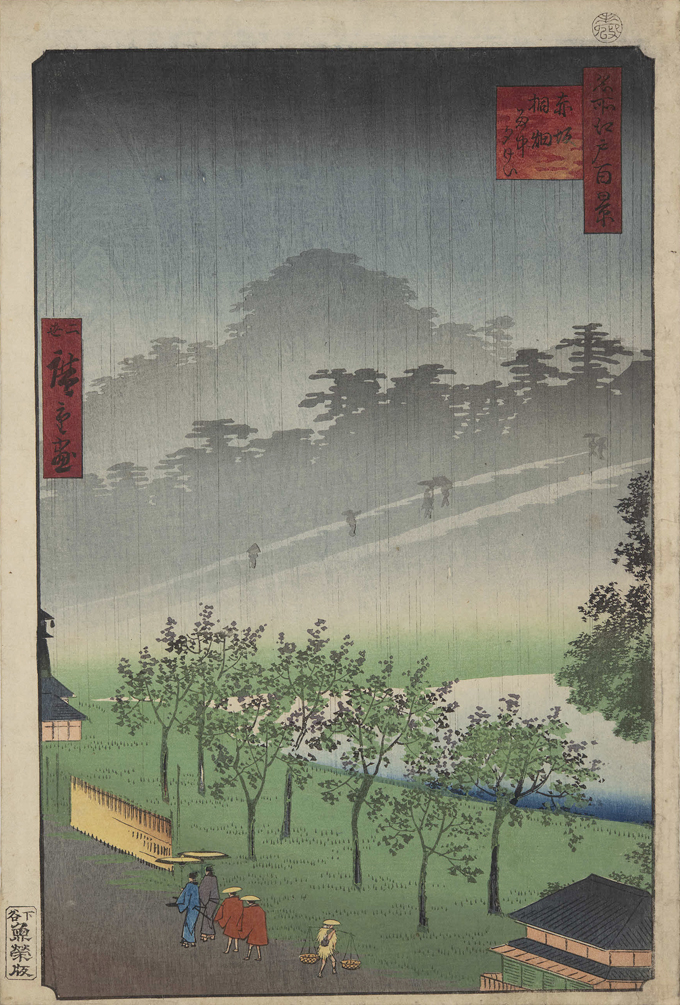

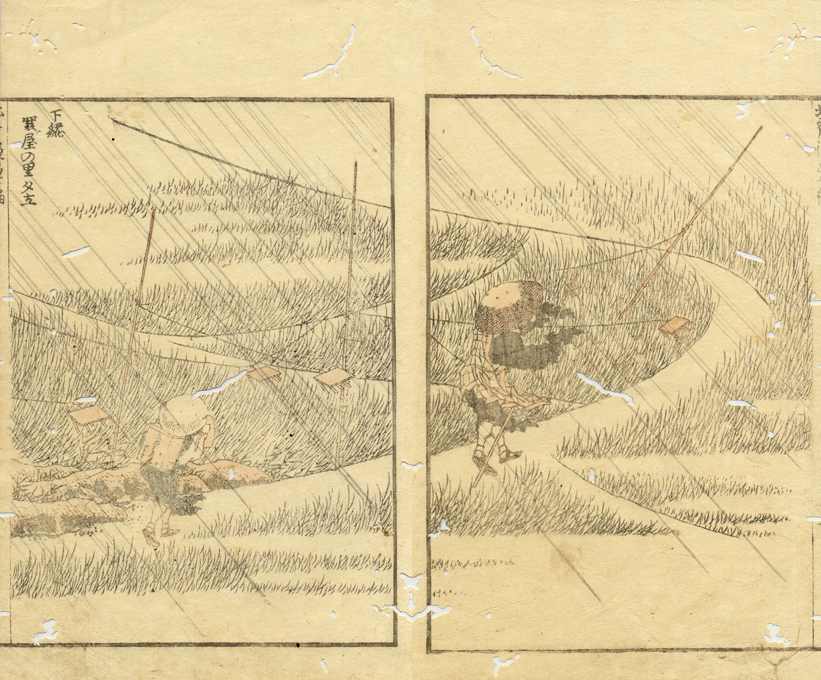

Tucked away in the corner of many ukiyo-e landscape prints, you can often find figures full of character—”Ojisan” (middle-aged men). They are depicted joyfully traveling, diligently working, or savoring gourmet food. Far from being mere background figures, the more you look at them, the more you discover their unique personalities and charm.

This exhibition introduces the various of Ojisan depicted in ukiyo-e through more than 150 works, shown across the first and second terms. Featuring works by artists spanning different styles and eras, including Utagawa Hiroshige, this is truly an “Ojisan Festival.” Taking a closer look at the details of ukiyo-e through these Ojisan, you are sure to rediscover the works’ new charms and the unexpected individuality of the artist.

※This exhibition is a newly curated presentation based on the concept of the highly successful “Ukiyo-e Ojisan Festival” exhibition previously held at the Nakasendo Hiroshige Museum of Art.

Beyond Hiroshige! Discover numerous Ojisan created by Hokusai, Kuniyoshi, Kiyochika, and more.

In recent years, the fascinating figures often small and full of character, depicted in landscape prints, particularly those by Utagawa Hiroshige, have garnered attention. Exhibitions showcasing their appeal have been held in various locations across Japan.

The Ota Memorial Museum of Art presents an “Ojisan Exhibition” for the first time in about three years, following the successful “Hiroshige’s Ojisan Encyclopedia” exhibition in 2023. This time, in addition to the familiar Ojisan from Utagawa Hiroshige, the exhibition significantly expands the selection of works by a wider range of Ukiyo-e artists, including Katsushika Hokusai, Utagawa Kuniyoshi, and Kobayashi Kiyochika. This showcase presents a much deeper and richer “Ojisan World” to enjoy.

Rediscover the charm of Ukiyo-e by finding your “Oshi-Oji” (Favorite Middle-Aged Man)

When you deliberately focus on the Ojisan in well-known Ukiyo-e masterpieces, the appeal of details you might have previously overlooked emerges, such as the differentiation in the characters’ expressions, gestures, and clothing. The Ojisan subtly placed in the works were often subjects where the artist could relax and let the brush wield freely. Through them, the artist’s genuine individuality, keen observation skills, and reliable descriptive power become apparent. We invite you to find your own “Oshi-Oji” and rediscover the profound charm and depth of ukiyo-e.

Admission

| Adult | 1000 yen |

| University and High school students | 700 yen |

| Junior High School Students and below (under 15 years old) | Free |

Calendar

■CLOSED

休館日

1-5,13,19,26

2026 / 01

1-5,13,19,26

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2-4,9,16,24

2026 / 02

2-4,9,16,24

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2-5,9,16,23,30-31

2026 / 03

2-5,9,16,23,30-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

浮世絵おじさんフェスティバル

2026年1月6日(火)~3月1日(日)

前期 1月6日(火)~2月1日(日)

後期 2月5日(木)~3月1日(日)

※前後期で全点展示替え

1月13日、19日、26日、2月2-4日、9日、16日、24日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1000円 / 大高生 700円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

全作品、主役はおじさん! 浮世絵の〈おじフェス〉開催

浮世絵の風景画などの片隅には、しばしば味わい深い人物―“おじさん”たちが描かれています。楽しそうに旅をしたり、仕事に励んだり、グルメに舌鼓を打ったり。彼らは決して絵の脇役にとどまらず、見れば見るほど個性豊かで、愛嬌にあふれています。

本展では、前後期あわせて150点を超える作品を通して、浮世絵に描かれた多彩なおじさんたちを紹介。歌川広重をはじめとした作風も時代も異なる絵師たちの作品が一堂に会する、まさに〈おじさんフェスティバル〉です。おじさんを通して浮世絵の細部を見つめ直すことで、作品の新たな魅力や絵師たちの意外な個性を再発見していただけることでしょう。

※本展は中山道広重美術館で好評を博した「浮世絵おじさんフェスティバル」展のコンセプトをもとに、新たに構成した展覧会です。

① 広重だけじゃない! 北斎、国芳、清親らが描く“おじさん”も多数紹介

近年、歌川広重を中心に、風景画などに小さく描かれた味わい深い人物たちが注目を集め、その魅力を紹介する展覧会が各地で開催されています。太田記念美術館では、2023年の「広重おじさん図譜」以来、約3年ぶりとなる“おじさん展”を開催。今回は歌川広重によるお馴染みのおじさんたちはもちろん、葛飾北斎、歌川国芳から小林清親など、幅広い浮世絵師たちの作品を大幅に増やし、より多彩な“おじさんワールド”をお楽しみいただけます。

② “推しおじ”を探して、浮世絵の魅力を再発見

誰もが知る浮世絵の名作も、おじさんにあえて注目してみると、人物の表情や仕草、服装の描き分けなど、これまで見過ごしていた細部の魅力が浮かび上がります。絵の隅にさりげなく描かれたおじさんたちは、絵師が肩の力を抜いて筆をふるった存在であり、そこには絵師本来の個性や、緻密な観察力、確かな描写力も見えてくるのです。あなただけの”推しおじ“を探して、浮世絵の新たな魅力と奥深さを再発見してみてください。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2026年1月14日(水) 10:50 2026年1月22日(木) 10:50 2026年1月30日(金) 10:50 2026年2月13日(金) 10:50 2026年2月18日(水) 10:50 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「浮世絵おじさんフェスティバル」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-5,13,19,26

2026 / 01

1-5,13,19,26

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2-4,9,16,24

2026 / 02

2-4,9,16,24

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2-5,9,16,23,30-31

2026 / 03

2-5,9,16,23,30-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

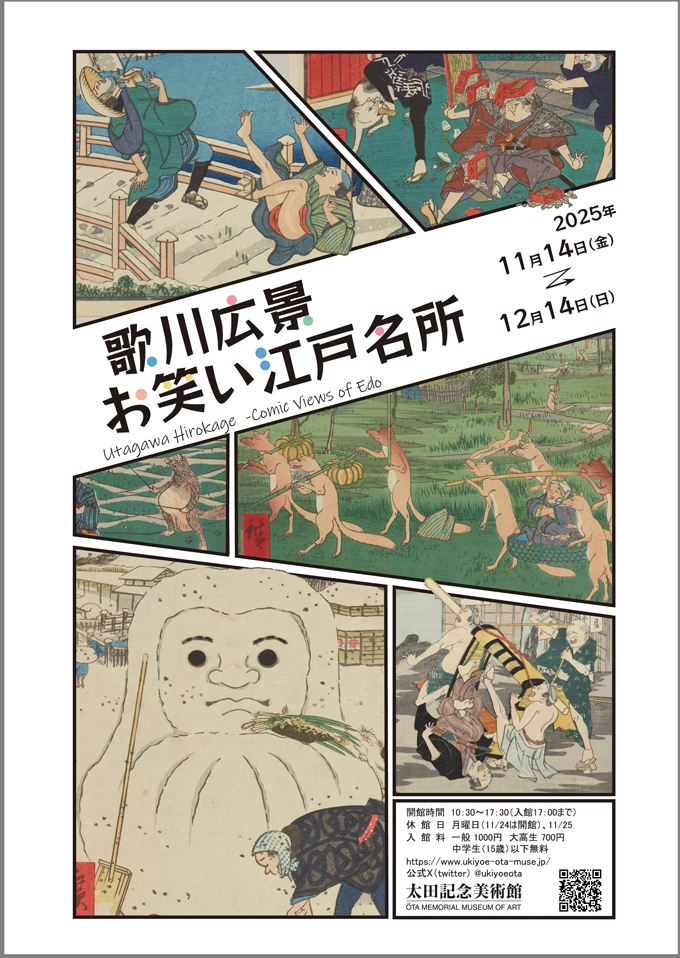

Utagawa Hirokage -Comic Views of Edo

The unknown artist, Utagawa Hirokage

The ukiyo-e artist, Utagawa Hirokage, is rarely recognized, even among experts in the field. However, his work has recently garnered significant attention on the social media accounts of the Ota Memorial Museum of Art.

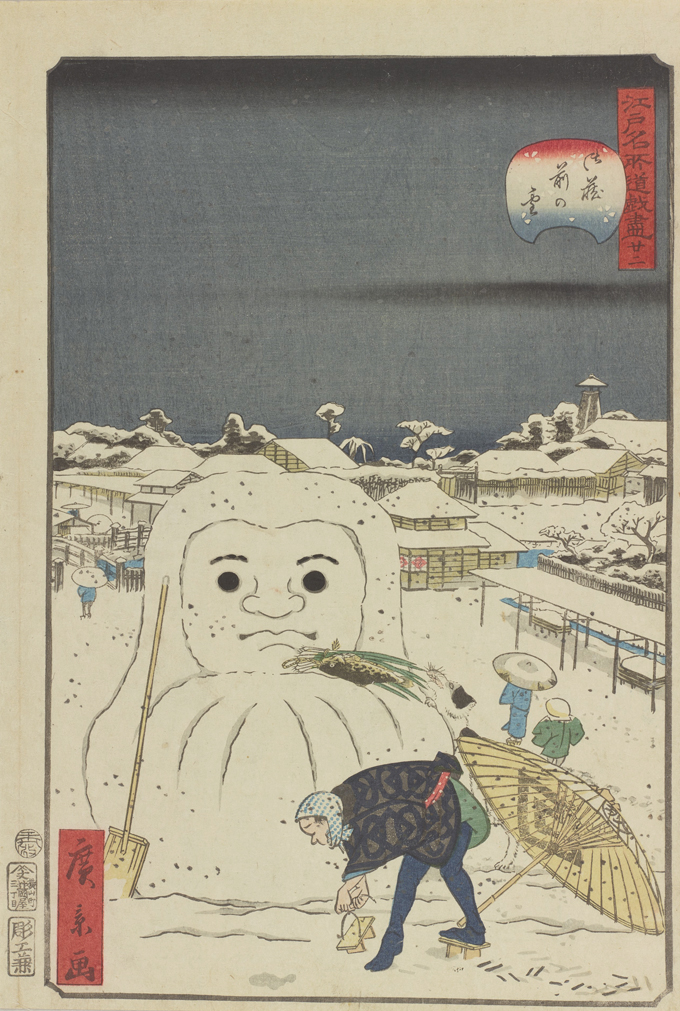

His pieces, like a man falling dramatically on a snowy road or a “yuki daruma” (snowman) literally shaped like a daruma doll, have a comical charm that makes them instantly shareable and popular, regardless of the artist’s fame.

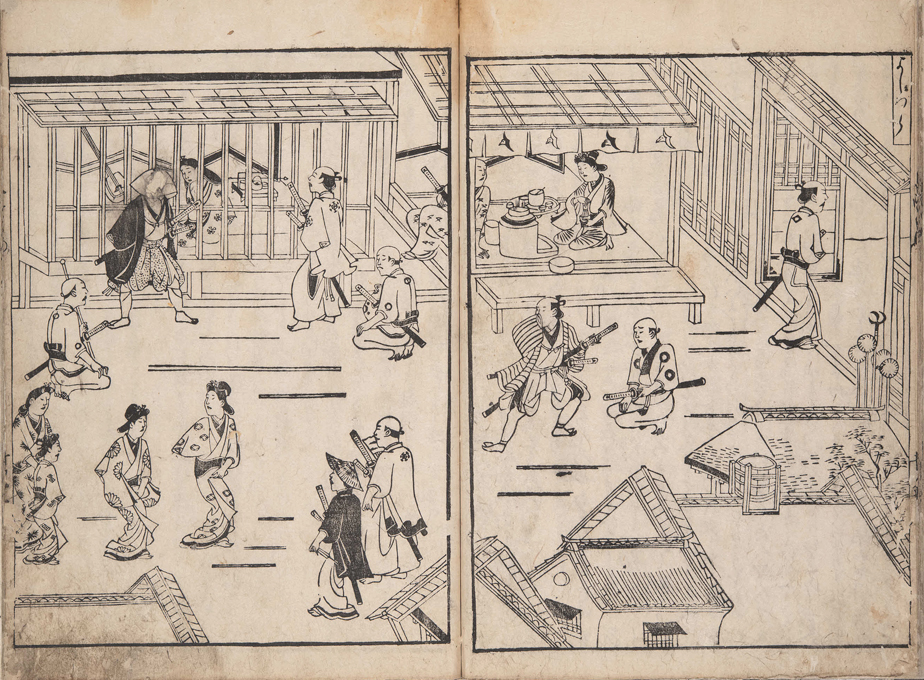

“Comical Views of Famous Places in Edo,” a series full of comical happenings.

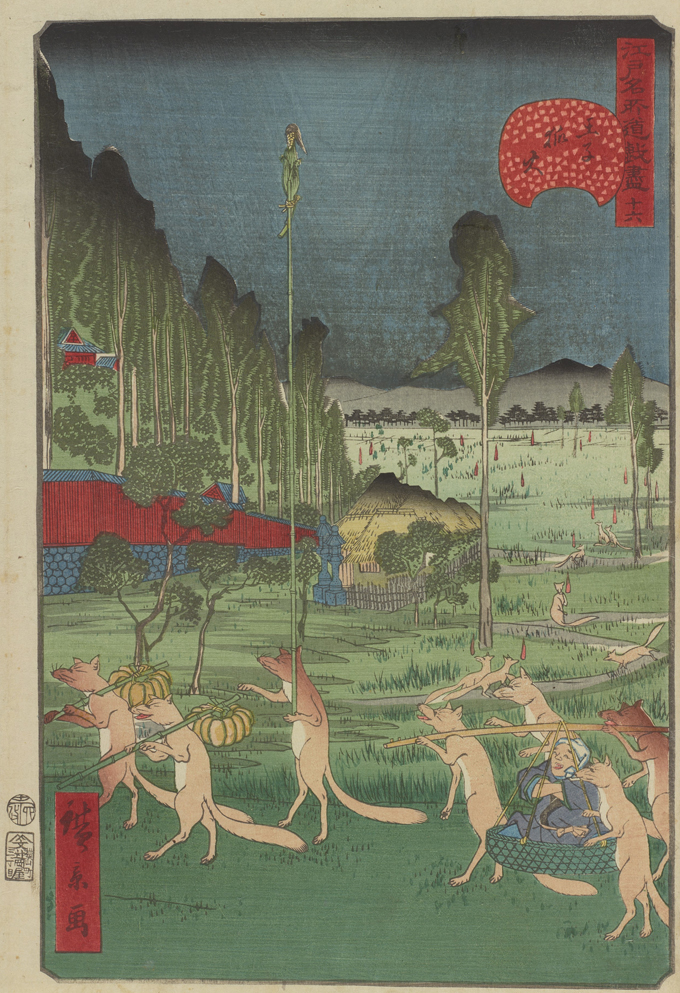

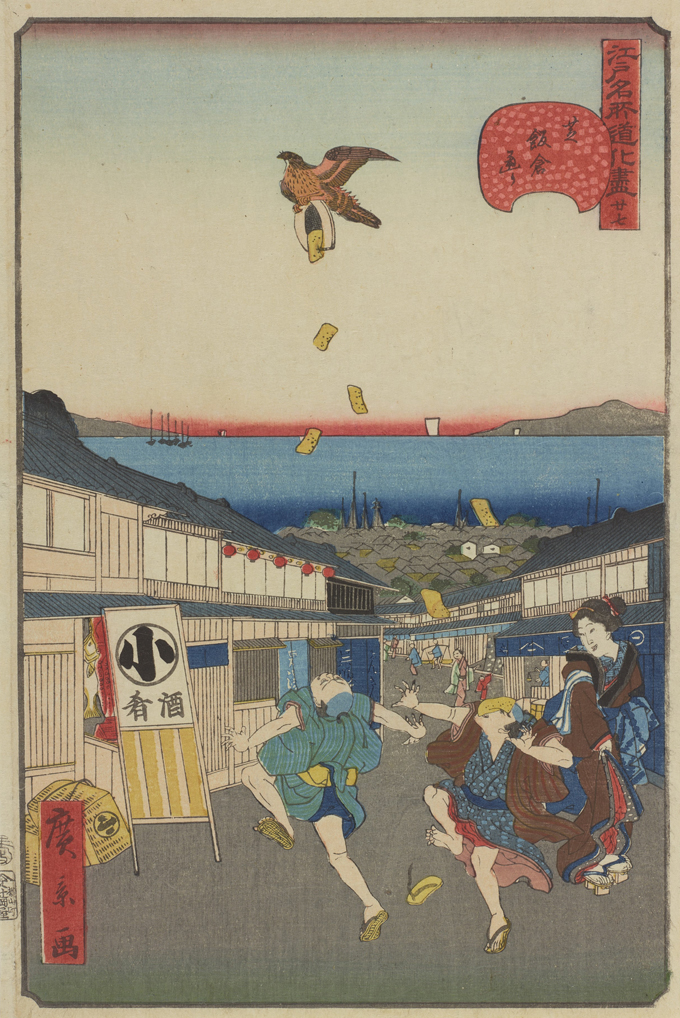

He was a pupil of Utagawa Hiroshige, who is also famous for his series The Fifty-three Stations of the Tōkaidō. However, his active period was short and his identity remains largely unknown. His masterpiece is “Comical Views of Famous Places in Edo,” a series of 50 prints. It is a series that can be said to be a “comedy ukiyo-e” set at the end of Edo period (around 1853-1868). It is full of funny events from the daily lives of Edo citizens, such as a stray dog stealing their fish, a person getting a bowl of soba dumped on their head, or being tricked by a tanuki or foxes. These works are easy even for ukiyo-e beginners to enjoy.

All 50 works are exhibited at once, and the work of HiroshigeⅡare also introduced.

The Ota Memorial Museum of Art is holding a special exhibition, showcasing all 50 pieces from the series “Comical Views of Famous Places in Edo” for the first time in eight years. Explore Hirokage’s hilarious world, from the works that went viral on social media to rare pieces you have never seen before. To provide an even richer experience, we also exhibit 20 works by another of Hiroshige’s pupils, Utagawa Hiroshige II. This exhibition will be a precious opportunity to experience the diverse world of the Hiroshige school.

Admission

| Adult | 1000 yen |

| University and High school students | 700 yen |

| Junior High School Students and below (under 15 years old) | Free |

Calendar

■CLOSED

休館日

4-13,17,25

2025 / 11

4-13,17,25

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,8,15-31

2025 / 12

1,8,15-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

歌川広景 お笑い江戸名所

2025年11月14日(金)~12月14日(日)

11月17、25、12月1、8日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1000円 / 大高生 700円 / 中学生(15歳)以下 無料

・「歌川広景 お笑い江戸名所」チラシ

・「歌川広景 お笑い江戸名所」作品リスト

12月14日の日曜映写会は都合によりお休みいたします。

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

本展の展示作品中には、現在では差別的で不適切と思われる表現がありますが、作品が描かれた時代背景を考慮し、シリーズ全点を展示することといたしました。

知られざる絵師・歌川広景

歌川広景(ひろかげ)は、浮世絵の専門家でもほとんど知られていない無名の絵師です。しかし近年、雪道で豪快に転ぶ江戸っ子や、文字通り達磨の形をした雪ダルマなど、太田記念美術館のSNSに投稿された広景の作品が大きな反響を呼んでいます。

笑いのハプニング満載の「江戸名所道戯尽」

歌川広景は「東海道五拾三次之内」で著名な歌川広重の門人です。しかし、活動期間はたった3年弱と短く、どのような人物であるか、その正体も分かっていません。その広景の代表作が「江戸名所道戯尽」全50点。幕末の江戸を舞台にした「お笑い江戸名所」とも言えるシリーズです。野良犬に魚を盗まれたり、蕎麦を頭からかぶったり、タヌキやキツネに化かされたりと、江戸っ子たちの日常に起きた笑いのハプニングが満載。浮世絵の初心者でも気軽に楽しめる作品ばかりです。

全50点を一挙公開 二代広重の作品も紹介

太田記念美術館では2017年以来、8年ぶりに「江戸名所道戯尽」全50点を一挙に公開します。SNSで話題となった作品から、まだ知られていないレアな作品まで、広景のユーモラスな世界をたっぷりと堪能できます。さらに広重のもう一人の弟子である二代歌川広重の作品20点も同時公開します。広重一門の多彩な世界を味わえる貴重な機会です。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年11月18日(火) 10:50 2025年11月28日(金) 10:50 2025年12月3日(水) 10:50 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「歌川広景 お笑い江戸名所」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

4-13,17,25

2025 / 11

4-13,17,25

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,8,15-31

2025 / 12

1,8,15-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

Tsutaya Jūzaburō and the Chronicles of Publishers

2025, August 30th-November 3rd

1st Term August 30th-September 28th

2nd Term Octber 3rd-Nobember 3rd

Will be closed on September 1, 8, 16, 22, 29, 30, Octber 1, 2, 6, 14, 20, 27

Opening Hours : 10:30 a.m. – 5:30 p.m. (Last Admission: 5:00 p.m.)

Admission : Adult ¥1200 / University and High school students ¥800 / Junior High School Students and below(under 15 years old) FREE

・LIST

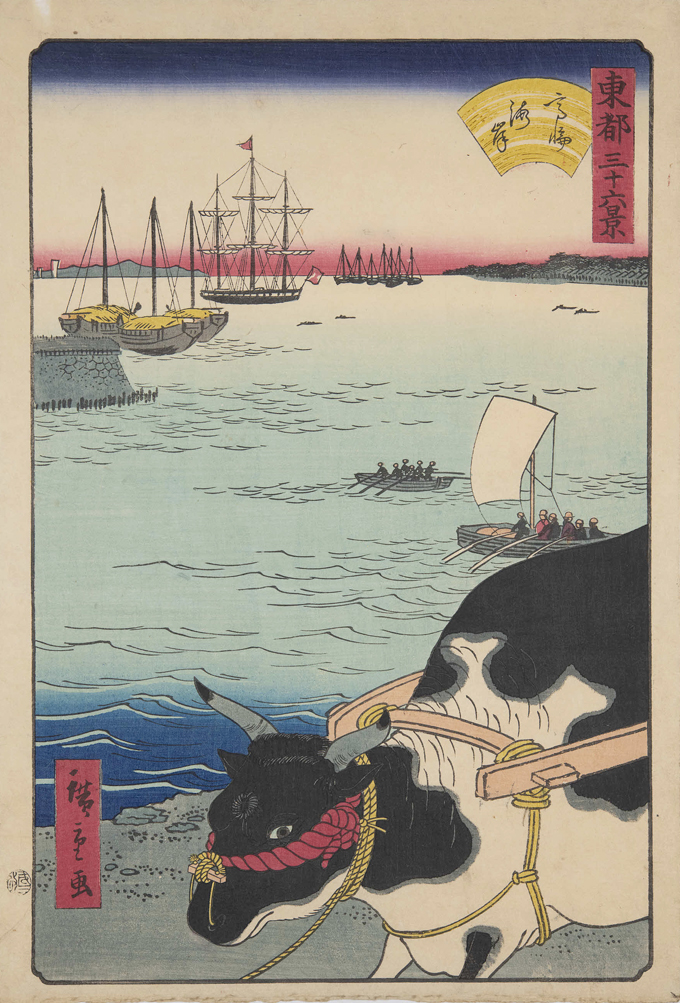

During the Edo period (1603–1868), Hanmoto (publishers) oversaw ukiyo-e production by managing ukiyo-e artists and craftsmen, and directed the planning, creation, and sales of the prints. Among them, Tsutaya Jūzaburō(Tsutajū) played a major role in the history of ukiyo-e, such as producing Kitagawa Utamaro and Tōshūsai Sharaku with outstanding talent, garnering a golden age for ukiyo-e.

Publishing culture flourished during the Edo period; not only Tsutaya Jūzaburō, several other publishers played active roles. Therefore, this exhibition will feature twelve publishers who were prominent over approximately 230 years, from the dawn to the decline of ukiyo-e, spanning from the Edo period through the Meiji era (1868–1912). Through a selection of works, we invite you to enjoy this glimpse into the publishers’ dedication hidden in the shadow of the masterpieces and human drama with the artists.

Tsutaya Jūzaburō is famous for producing works by Kitagawa Utamaro and Tōshūsai Sharaku, but he also worked with other leading artists of the time, such as Kitao Shigemasa, Katsukawa Shunshō, and Torii Kiyonaga. A highlight of this exhibition is the collection of masterpieces created by Jūzaburō and these top artists. Among them, Utamaro’s works include beautiful kyōka (humorous poems) picture books and masterpieces of the ” Head shot portraits of beautiful women” (bijin ōkubi-e) that became huge hit with their close-up portrayals of women’s faces. In addition, you can see all 15 works of Sharaku in the first and second periods, including the ” Kabuki Actor Kataoka Nizaemon Ⅶ as Kino Natora”, which is only held by the Ota Memorial Museum of Art in the world.

Tsutaya Jūzaburō wasn’t the only brilliant publisher who nurtured top artists whose names would be remembered by later generations. There was also Tsuruya Kiemon and Urokogataya, who teamed up with Hishikawa Moronobu, the first ukiyo-e artist. Nishimuraya Yohachi recognized the talent of Katsushika Hokusai and produced the renowned “Thirty-Six Views of Mt. Fuji” series, while the up-and-coming publisher Takeuchi Magohachi succeeded with Utagawa Hiroshige’s “Fifty-three Stations of the Tōkaidō Road” series. In the Meiji era, seeking new forms of expression, Matsuki Heikichi collaborated with Kobayashi Kiyochika to release “Kōsen-ga” (light-ray paintings), and Akiyama Buemon produced masterpieces by Tsukioka Yoshitoshi one after another, such as the “One Hundred Views of the Moon” series. This exhibition will introduce the achievements of these publishers who released masterpieces that have been passed down through history.

Tsutaya Jūzaburō was not just one person, but actually continued until the fifth generations. In this exhibition, we will introduce the works published by the second generation in collaboration with Katsushika Hokusai.

Admission

| Adult | 1200 yen |

| University and High school students | 800 yen |

| Junior High School Students and below (under 15 years old) | Free |

Calendar

■CLOSED

休館日

4,12,18,25-29

2025 / 08

4,12,18,25-29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,8,16,22,29,30

2025 / 09

1,8,16,22,29,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,2,6,14,20,27

2025 / 10

1,2,6,14,20,27

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

蔦屋重三郎と版元列伝

2025年8月30日(土)~11月3日(月・祝)

前期 8月30日(土)~9月28日(日)

後期 10月3日(金)~11月3日(月・祝)

※前後期で全点展示替え(前期9/14より、後期10/17より、一部作品の入れ替えならびにページ替えがあります)

9月1日、8日、16日、22日、29日-10月2日、6日、14日、20日、27日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

本展会期中は展示の都合により日曜映写会をお休みします。

蔦屋重三郎だけじゃない! 12の版元と紐解く浮世絵アナザーストーリー

江戸時代、浮世絵師や職人たちを統括し、企画や制作、販売を指揮したのが版元でした。とりわけ蔦屋重三郎(蔦重)は、ずば抜けた才覚で喜多川歌麿や東洲斎写楽をプロデュースし、浮世絵の黄金時代を演出するなど、浮世絵史においても大きな役割を果たしました。蔦重が2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主役となり江戸時代の出版界が注目を集める今、浮世絵専門館である太田記念美術館でも、版元という視点から浮世絵をご紹介する展覧会を開催いたします。

本展で注目するのは、蔦重一人にとどまらず、浮世絵草創期から明治時代にいたる約230年の間に活躍した12の版元たち。彼らの企画力や出版戦略により、浮世絵がどのように発展してきたのかを選りすぐりの作品とともにご覧いただきます。版元の眼差しを通して浮世絵の歴史を振り返る展示は、まさに当館ならではの企画といえるでしょう。名品の影に隠された版元と絵師たちの人間ドラマにも、ぜひ触れてみてください。

登場する版元

蔦屋重三郎 歌麿や写楽をプロデュース!吉原生まれの風雲児

鱗形屋 初期浮世絵版画をリードした、江戸根生の老舗

鶴屋喜右衛門 菱川師宣を激推し!京発祥の老舗

奥村屋 絵師であり版元。自在な商品開発で人気者に

西村屋与八 高級路線で一時代を築いた蔦重のライバル

和泉屋市兵衛 芝で活躍!商魂抜群の長寿版元

須原屋一統 江戸出版界のドン。多角経営で安定感抜群

西村源六 上方本もどんどん売る!文運東漸に寄与

永楽屋東四郎 名古屋出版界のホープ。『北斎漫画』がベストセラーに

竹内孫八 活躍はたった数年。でも広重を一流絵師に!

松木平吉 清親と組み明治の新しい版画表現を模索

秋山武右衛門 芳年一門を起用。洗練された作風に定評アリ

蔦重と巨匠たち―歌麿・写楽・重政・春章・清長―

蔦屋重三郎は、喜多川歌麿や東洲斎写楽をプロデュースしたことで有名ですが、ほかにも、北尾重政や勝川春章、また鳥居清長など時代を代表する一流絵師たちの作品も手がけています。蔦重と彼らトップ絵師による名品の数々も、本展の見どころのひとつです。なかでも歌麿作品では美麗な狂歌絵本や、女性の顔を大きくとらえ一世を風靡した「美人大首絵」の名品を、また写楽は、世界で太田記念美術館だけが所蔵する「七代目片岡仁左衛門の紀の紀の名とら」を含め、前後期あわせて所蔵品15点すべてをご覧いただきます。

北斎「冨嶽三十六景」、広重「東海道五拾三次」の影にも名版元あり!

後世に名を残す一流絵師を育てた敏腕版元は、蔦屋重三郎だけではありません。最初の浮世絵師である菱川師宣とタッグを組んだ鶴屋喜右衛門や鱗形屋。葛飾北斎に目をかけ「冨嶽三十六景」シリーズも手がけた西村屋与八や、新興版元ながら歌川広重「東海道五拾三次之内」シリーズを成功させた竹内孫八。さらに明治時代に新しい表現を求め、小林清親と組み「光線画」を世に出した松木平吉に、「月百姿」シリーズなど月岡芳年の名品を次々と生み出した秋山武右衛門。本展では語り継がれる名作を出版した、版元たちの業績をご紹介いたします。

知られざる二代目蔦屋重三郎の仕事も紹介

蔦屋重三郎は一人だけではなく、実は五代目まで続いていました。本展では初代の跡を継いだ二代目が葛飾北斎と組み出版した作品を中心に、二代目の出版物もご紹介いたします。

世界でひとつだけの写楽

後期展示(10月3日~11月3日)では、世界で太田記念美術館だけが所蔵する写楽作品、「七代目片岡仁左衛門の紀の名とら」を9年ぶりに展示いたします。寛政6年(1794)11月の都座「閏訥子名和歌誉 (うるうどしめいかのほまれ)」に取材したもので、実際にでっぷりとした体格であった仁左衛門の姿をとらえた1図です。

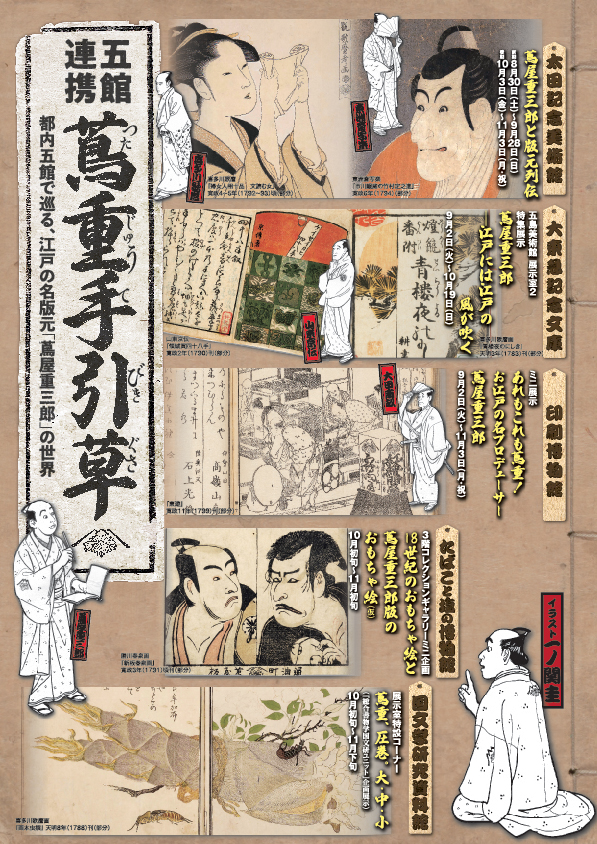

今秋の展覧会シーズンは5館を巡る

大東急記念文庫、印刷博物館、国文学研究資料館、たばこと塩の博物館、そして太田記念美術館による「五館連携 蔦重手引草」を開催いたします。文学史、浮世絵史、近世史、印刷史の分野で、ニッチな専門性を持った5館がそれぞれの切り口で蔦屋重三郎をとりあげることで、よりディープにその世界を知ってもらおうという企画です。『茶箱広重』、『鼻紙写楽』などで知られる漫画家、一ノ関圭氏の描き下ろしイラストをデザインしたカードを配布します(各館、先着2,000枚)。

五館連携 蔦重手引草

五島美術館 展示室2 特集展示

蔦屋重三郎 ―江戸には江戸の風が吹く

2025年9月2日(火)ー10月19日(日)

TEL 050-5541-8600(ハローダイヤル)

ミニ展示

あれもこれも蔦重! お江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎

2025年9月2日(火)―11月3日(月祝)

TEL03-5840-2300

ミニ展示

展示室特設コーナー

蔦重、圧巻。大・中・小(「総合書物学国文研ユニット」企画展示)

10月初旬―11月下旬

TEL 050-5533-2900

3階コレクションギャラリー ミニ企画

18世紀のおもちゃ絵と蔦屋重三郎版のおもちゃ絵(仮)

10月初旬―11月初旬

TEL 03-3622-8801

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*割引のご案内*

・リピーター割引

会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引いたします(他の割引との併用不可)

・きもの割引

会期中きもの(浴衣含む)を着てご来館された方は入場料を100円割引いたします。

チケットご購入時に受付にてお申し出ください。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

4,12,18,25-29

2025 / 08

4,12,18,25-29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,8,16,22,29,30

2025 / 09

1,8,16,22,29,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,2,6,14,20,27

2025 / 10

1,2,6,14,20,27

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

Katsushika Hokusai Thirty-six Views of Mt. Fuji

2025, July 26th-August 24th

Will be closed on July 28, August 4, 12, 18.

Opening Hours : 10:30 a.m. – 5:30 p.m. (Last Admission: 5:00 p.m.)

Admission : Adult ¥1200 / University and High school students ¥800 / Junior High School Students and below(under 15 years old) FREE

・LIST

Masterpieces by Katsushika Hokusai on Full Display for the First Time in Approximately Eight Years

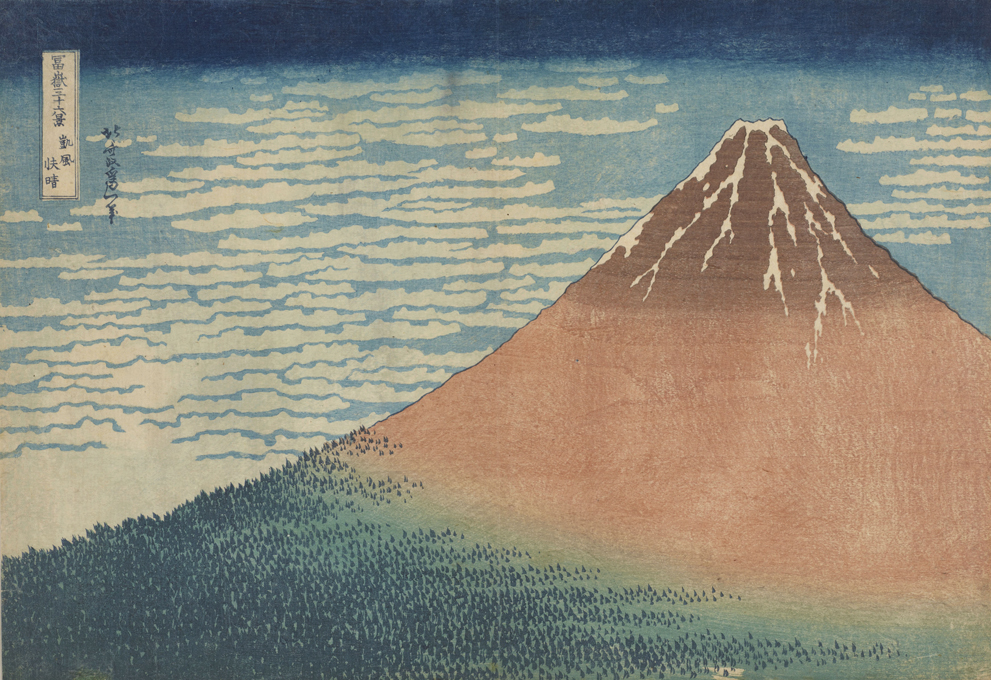

“Thirty-six Views of Mt. Fuji” is a series consisting of 46 prints created by Katsushika Hokusai when he was in his seventies. This masterpiece depicts various views of Mt. Fuji seen from a wide area extending from Edo (Tokyo) to the Tokai region. This series is not only Hokusai’s most famous work, but also a symbol of ukiyo-e, which continues to captivate audiences worldwide.

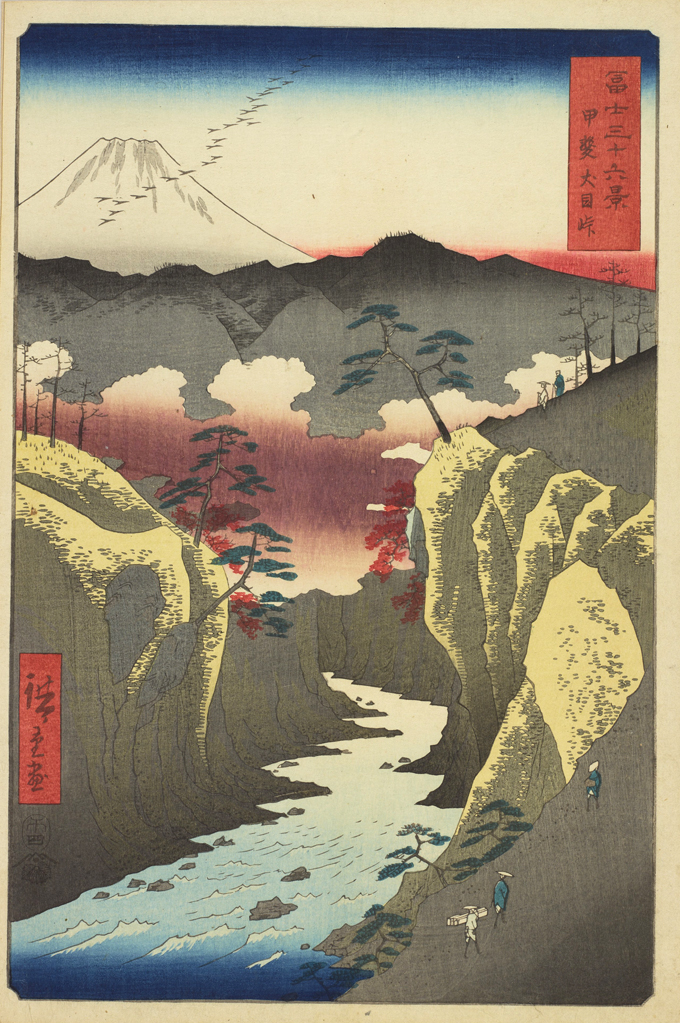

In this exhibition, we will display the entire series together for the first time in approximately eight years. Rare proof prints and later impressions will also be shown, along with works that inspired this series such as “Hokusai Manga,” Hokusai’s early prints, and related pieces by Utagawa Hiroshige and Utagawa Kuniyoshi. While recent research has focused on Hiroshige’s works from geographical and topographical perspectives, this exhibition highlights the relationship between Hokusai’s depictions of Mt. Fuji and the actual geography. Using photos and maps, we explore the geographical elements that influenced his compositions to better understand his creative intent.

①Hokusai’s Diverse Views of Mt. Fuji: Presenting All 46 Prints

Hokusai captured Mt. Fuji from various perspectives across a wide region, from Edo (Tokyo) to Tokai. The exhibition features 46 prints, allowing visitors to appreciate Hokusai’s innovative ideas and diverse compositions. Highlights include the so-called “Three Masterpieces”: the dynamic waves of “The Great Wave off Kanagawa,” “South Wind, Clear Sky,” and “Rainstorm beneath the Summit.” Other notable works are “Fujimigahara in Owari Province,” which captures Mt. Fuji from the unusual perspective of inside a barrel, and “Ejiri in Suruga Province,” which skillfully depicts a sudden gust of wind. In addition, valuable materials, such as early and later impressions, are displayed.

②Deciphering the “Thirty-six Views of Mount Fuji” through Topography

When Hokusai created the “Thirty-six Views of Mt. Fuji,” the actual topography of the depicted locations significantly influenced his compositions. The key elements to note are elevational differences and waterscapes. Many works capture Mt. Fuji seen from the edges of plateaus or mountains or across the waterfronts of rivers or the sea, skillfully incorporating terrain into the viewpoint and composition. In this exhibition, we examine his works using local photographs and topographical maps to reveal his ingenious techniques and details, which are not apparent at first glance.

③From Hokusai Manga to Hiroshige and Kuniyoshi: A Wealth of Related Works

Hokusai began creating landscape prints from his youth, when he went by the name Katsukawa Shunrō. Even in his famous “Hokusai Manga,” he drew several images that would later serve as the basis for the “Thirty-six Views of Mt. Fuji.” That series, completed in his seventies, is considered the culmination of his artistic career. This exhibition presents not only these masterpieces and Hokusai’s earlier works, but also related materials, including works by Utagawa Hiroshige and Utagawa Kuniyoshi that depict the same famous sites as the “Thirty-six Views of Mt. Fuji.”

Admission

| Adult | 1200 yen |

| University and High school students | 800 yen |

| Junior High School Students and below (under 15 years old) | Free |

Calendar

■CLOSED

休館日

7,14,22-25,28

2025 / 07

7,14,22-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

4,12,18,25-29

2025 / 08

4,12,18,25-29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

葛飾北斎 冨嶽三十六景

2025年年7月26日(土)~8月24日(日)

7月28、8月4、12、18日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

葛飾北斎の傑作を約8年ぶりに一挙公開

世界的にも知名度の高い名作である葛飾北斎「冨嶽三十六景」を、当館では2017年以来となる約8年ぶりに一挙公開いたします。同作は北斎の代表作であることはもちろん、浮世絵の代名詞とも言える作品でもあり、現在もなお世界中の人々を魅了し続けています。

今回の展覧会では、シリーズ全46図に加え、珍しい校合摺や後摺、また同作に着想を与えた『北斎漫画』や、北斎の若年期の版画作品、歌川広重や歌川国芳らの関連作品などもあわせて展示します。加えて、北斎が描いた富士の風景と実際の「地形」との関係にも注目。構図に影響を与えたと考えられる地理的要素を掘り下げることで、北斎の創作意図に迫ります。

①北斎が描く多彩な富士―全46図を紹介

北斎は、江戸市中から東海地方に至る広範な地域からの視点で、さまざまな富士の様子を描きました。ダイナミックな波が印象的な「神奈川沖浪裏」や「凱風快晴」「山下白雨」などのいわゆる「三役」をはじめ、奇抜な視点で桶の中から富士をとらえた「尾州不二見原」、吹き上がる突風を巧みに描いた「駿州江尻」など、北斎の斬新な発想と多彩な構図を堪能できる全46図を紹介。合わせて校合摺や後摺などの貴重な資料も展示いたします。

②地形から読み解く「冨嶽三十六景」

北斎が「冨嶽三十六景」を描く際、その構図に大きな影響を与えたと考えられるのが、描かれた場所の地形です。なかでも注目すべきキーワードは、「高低差」と「水辺」。多くの作品では、台地や山地の縁(きわ)、あるいは川や海などの水辺越しに富士をとらえており、地形が視点や構図へ巧みに生かされています。本展では、現地の写真や地形図を交えて作品を検証することで、一見するだけでは気づきにくい北斎の工夫に迫ります。

③『北斎漫画』から広重、国芳まで―豊富な関連作品も

北斎は勝川春朗を名乗っていた若い頃から名所絵を手がけました。有名な『北斎漫画』でも「冨嶽三十六景」のもととなる図をいくつか描いており、北斎が70代で描いた同作は、その集大成とも言える作品です。展覧会では同作をはじめとする北斎自身が描いた先行作や、「冨嶽三十六景」と同じ名所を描いた歌川広重や歌川国芳の作品などの関連資料も合わせて紹介いたします。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年7月31日(木) 10:50 2025年8月8日(金) 10:50 2025年8月19日(火) 10:40頃~16:30頃 各回30分程度 定員50名 ※8月19日(火)のスライドトークはビデオ上映により終日開催いたします。整理券の配布はいたしません。 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 8月19日(火)の〈学芸員によるスライドトーク〉はビデオ上映にて開催いたします。ビデオでは、担当学芸員が本展のみどころを、スライドを使って解説いたします。終日繰り返して上映いたしますので、開館前にお並びいただかなくてもお好きな時間にご覧いただけます。 時間:10:40頃~16:30頃(各回約40分) ※展覧会の入場券をお求めいただいた方から自由にご覧いただけます。 ※整理券は必要ございません。 ※終了後すぐに次の回が始まります。 |

YouTubeでもスライドトークをお楽しみいただけます!

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

7,14,22-25,28

2025 / 07

7,14,22-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

4,12,18,25-29

2025 / 08

4,12,18,25-29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。

Hirezaki Eiho

2025, May 31st-July 21st

1st Term May 31st-June 25th

2nd Term June 28th-July

Will be closed on June 2, 9, 16, 23, 26, 27, 30, July 7, 14.

Opening Hours : 10:30 a.m. – 5:30 p.m. (Last Admission: 5:00 p.m.)

Admission : Adult ¥1200 / University and High school students ¥800 / Junior High School Students and below(under 15 years old) FREE

・LIST

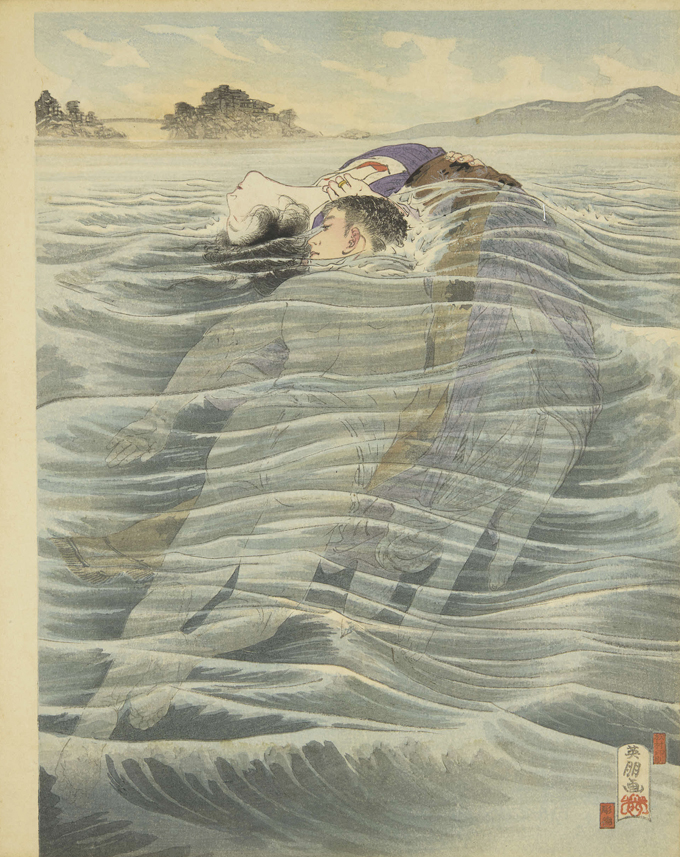

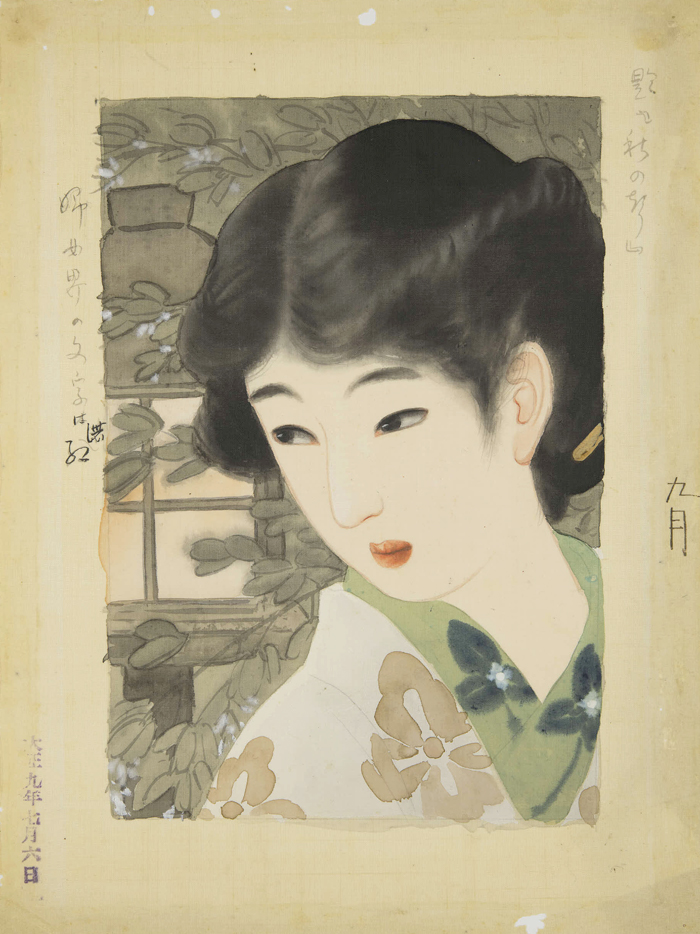

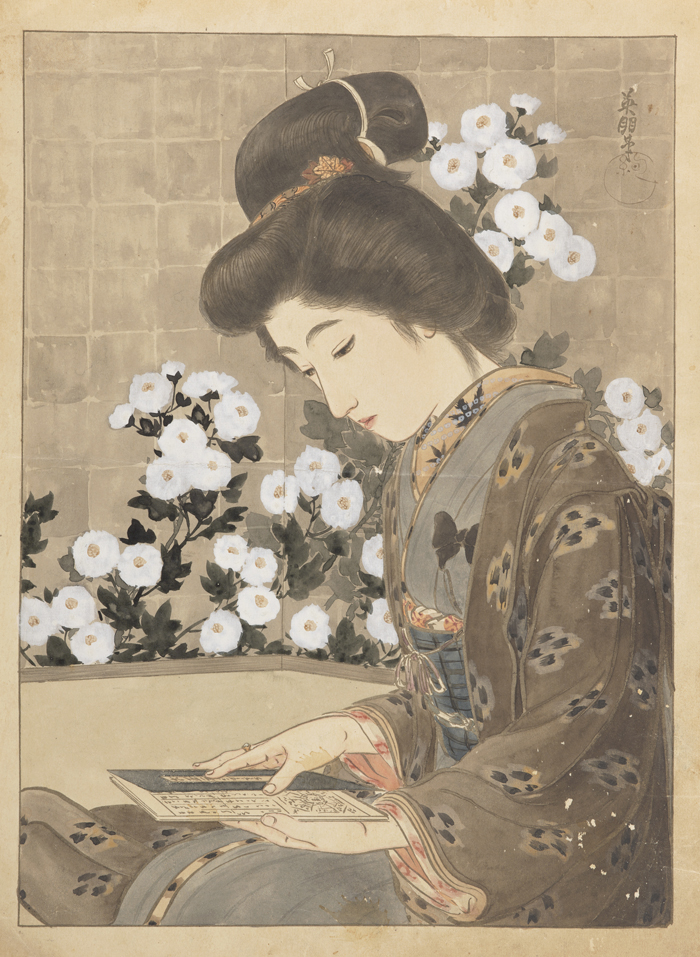

Hirezaki Eihō, the “last ukiyo-e artist” who disappeared between eras.

Hirezaki Eihō (1880-1968) was an artist who flourished from the late Meiji to the Shōwa era. He studied under Migita Toshihide, a pupil of the ukiyo-e artist Tsukioka Yoshitoshi, and created kuchi-e (frontispieces: multicolored woodblock prints inserted at the beginning of books), covers, and illustrations for novels and literary magazines, capturing the hearts of the general public. However, his achievements are rarely mentioned. This exhibition shines a light on the little-known “last ukiyo-e artist,” exploring how Eihō was flourished during the final era when ukiyo-e prints were a part of everyday life.

The last ukiyo-e beauty painting: Approaching Eihō’s bewitching beauty.

Hirezaki Eihō painted many women with bewitching beauty in the kuchi-e of novels and literary magazines. His popularity rivaled that of Kaburaki Kiyokata, a renowned modern painter of beautiful women. During the Taisho era, when ukiyo-e prints were nearing the end of their role as mass media, Eihō was the last artist to depict beautiful women through woodblock prints. We will explore the charm of his fascinating beauties, which marks the end of the history of ukiyo-e prints.

The unknown charm of lithographs that took the place of ukiyo-e prints.

Hirezaki Eihō has created many lithograph frontispieces as well as woodblock prints. However, his lithograph frontispieces have rarely been introduced until now. Therefore, in this exhibition, to reveal the full scope of his works, we will introduce not only his woodblock prints but also his lithographs in great volume. Please enjoy the unknown appeal of lithographs, which took the place of entertainment for the masses from ukiyo-e prints.

A large retrospective exhibition showcasing 187 pieces, including woodblock prints, lithographs, and original paintings.

In addition to published woodblock and lithograph prints, this exhibition will also feature works that reveal the production process, such as original drawings and paintings with coloring instructions (presentations). This large-scale retrospective will also feature rare hanging scrolls and sketches that reflect Eihō’s spirit. (All works will be rotated between the 1st and 2nd terms of the exhibition).

Portrait of Uesugi Kenshin — the oldest surviving hand-painted work by Eihō, painted when he was 20.

Until now, the oldest known original painting by Eihō was believed to have been made when he was 22 years old. However, this time, an original painting of Uesugi Kenshin, painted when he was 20 years old, two years older than that, has been discovered.

This work won second prize at a major exhibition and offers a glimpse into the artist’s talent in his younger days. It will be on public display for the first time during the exhibition (May 31 to June 25).

Admission

| Adult | 1200 yen |

| University and High school students | 800 yen |

| Junior High School Students and below (under 15 years old) | Free |

Calendar

■CLOSED

休館日

1,2,7,12,19,26-30

2025 / 05

1,2,7,12,19,26-30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2,9,16,23,26,27,30

2025 / 06

2,9,16,23,26,27,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

7,14,22-25,28

2025 / 07

7,14,22-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

鰭崎英朋

2025年5月31日(土)~7月21日(月・祝)

前期 5月31日(土)~6月25日(水)

後期 6月28日(土)~7月21日(月・祝)※前後期で全点展示替え

6月2、9、16、23、26、27、30,7月7、14日は休館します。

開館時間:10時30分~17時30分(入館は17時まで)

入場料:一般 1200円 / 大高生 800円 / 中学生(15歳)以下 無料

当館では入館のための日時指定予約を行っておりません。

ご希望の日時にお越しください。

当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

時代の狭間に消えた「最後の浮世絵師」、鰭崎英朋

鰭崎英朋(ひれざき・えいほう/1880~1968)は明治後期から昭和にかけて活躍した絵師です。浮世絵師・月岡芳年の門人である右田年英に入門し、小説の単行本や文芸雑誌の口絵や表紙、挿絵を描き、広く大衆の心をつかみました。しかし、その功績は今日、ほとんど語られることがありません。本展では、浮世絵版画が大衆の暮らしと共にあった最後の時代に英朋がどのような活躍をしたのか、知られざる「最後の浮世絵師」にスポットを当てます。

浮世絵、最後の美人画。英朋の妖艶美に迫る

鰭崎英朋は小説の単行本や文芸雑誌の口絵において、妖艶な美しさを漂わせる女性たちの姿を数多く描きました。その人気は、近代を代表する美人画家として名高い鏑木清方と双璧をなすほどでした。浮世絵版画が大衆向けメディアとしての役割を終えようとしていた大正時代、英朋は木版画における美人画を手掛けた最後の絵師といえるでしょう。浮世絵版画の歴史の終焉を飾る、英朋の妖艶な美人画の魅力に迫ります。

浮世絵版画の座を奪った知られざる石版画の魅力

鰭崎英朋は木版画の口絵と同時に、石版画の口絵も数多く手掛けています。しかしながら、石版画の口絵については、これまでほとんど紹介される機会がありませんでした。そこで本展では、英朋の全貌を明らかにするために、木版画のみならず石版画もボリュームたっぷりに紹介いたします。浮世絵版画から大衆向け娯楽の座を奪った、知られざる石版画の魅力をご堪能ください。

木版画や石版画、肉筆画など、187点を公開する大回顧展

本展では刊行された木版画や石版画だけでなく、原画や彩色の指示をした絵(差し上げ)など、制作工程が分かる作品も合わせて展示します。また、珍しい掛軸や、英朋の息遣いが伝わるスケッチも含め、全部で187点(前後期で全点展示替え)の作品を紹介する、大規模な回顧展となっています。

20歳の時に描いた現存最古の肉筆画「上杉謙信」を初公開

これまで現存する英朋最古の肉筆画は22歳の時のものとされていましたが、今回、それを2年上回る20歳の時の肉筆画「上杉謙信」が発見されました。第9回日本絵画協会第4回日本美術院連合絵画共進会に出品され、褒状2等を受賞した作品で、若かりし頃の英朋の才能の片鱗がうかがえます。前期(5/31~6/25)に初公開いたします。

イベント

学芸員によるスライドトーク

展覧会の見どころを担当学芸員が解説します。

| 日時 | 2025年6月3日(火) 10:50 2025年6月18日(水) 10:50 2025年7月2日(水) 10:50 2025年7月11日(金) 10:50 2025年7月15日(火) 10:50 各回30分程度 定員50名 |

| 会場 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 10:30より美術館受付にて整理券を配布します。展覧会入場券ご購入時にお申し出ください。(お申し出のない場合整理券はお渡ししません) 聴講には「鰭崎英朋」展の当日入場券と整理券が必要です。 整理券は展覧会にご入場の方1名につき1枚まで。 |

入館料

| 一般 | 1200円 |

| 大高生 | 800円 |

| 中学生(15歳)以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*10名以上のグループ、団体での来館をご検討の場合は〈ツアーガイド及びご引率の皆様へ〉をお読みいただき必ず事前にご連絡をお願いいたします。(混雑時に事前連絡なくご来館の団体、グループのお客様は、ご入館をお断りさせて頂くことがございますのでご了承下さい。)

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*当館は現金のみのお取り扱いです。クレジットカードやQRコードでの決済はできません。

*リピーター割引のご案内*

会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引いたします(他の割引との併用不可)

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*他館相互割引のご案内*

チケットご購入時に下記のご提示にて100円割引いたします。

◇山種美術館 2025年1月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、山種メンバーズカード

◇戸栗美術館 2025年4月以降にご入館の入場券半券またはオンラインチケット画面、年間パスポート

◇サントリー美術館 メンバーズクラブ会員証

◇千葉市美術館 友の会会員証

◇べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館 来館記念証 ※2026年1月12日(月)まで

※山種美術館、戸栗美術館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

※べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて本展の入場券半券をご提示いただくと2026年1月12日(月)まで割引料金にてご入館いただけます。

※サントリー美術館、千葉市美術館、山種美術館、戸栗美術館、べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館にて当館の本年度年間パスポートをご提示いただくと2026年3月末まで割引料金にてご入館いただけます。

*割引の併用はできません

*対象券1枚につき1名様1回限り有効

*当日券ご購入時に受付にてご提示ください。購入後の割引はできません

*べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館の営業は2026年1月12日(月)まで

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1,2,7,12,19,26-30

2025 / 05

1,2,7,12,19,26-30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2,9,16,23,26,27,30

2025 / 06

2,9,16,23,26,27,30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

7,14,22-25,28

2025 / 07

7,14,22-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

プレスの方へ

本展のプレスリリースのダウンロード、掲載や取材のお申込みはこちらから。