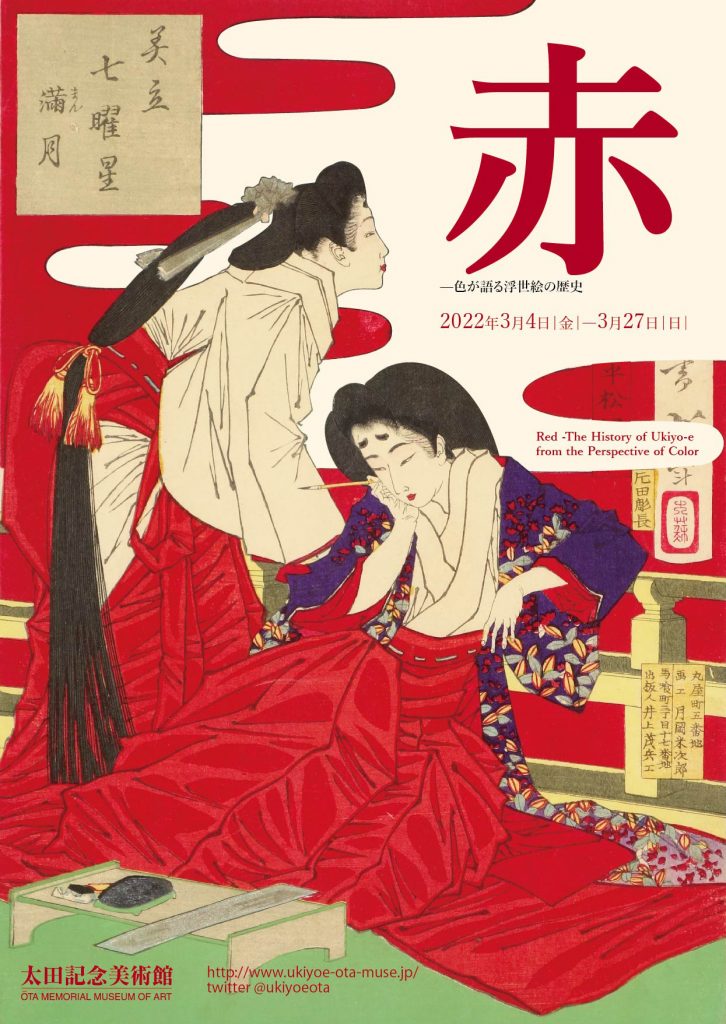

赤 ―色が語る浮世絵の歴史

華やかな「赤」の色彩に注目

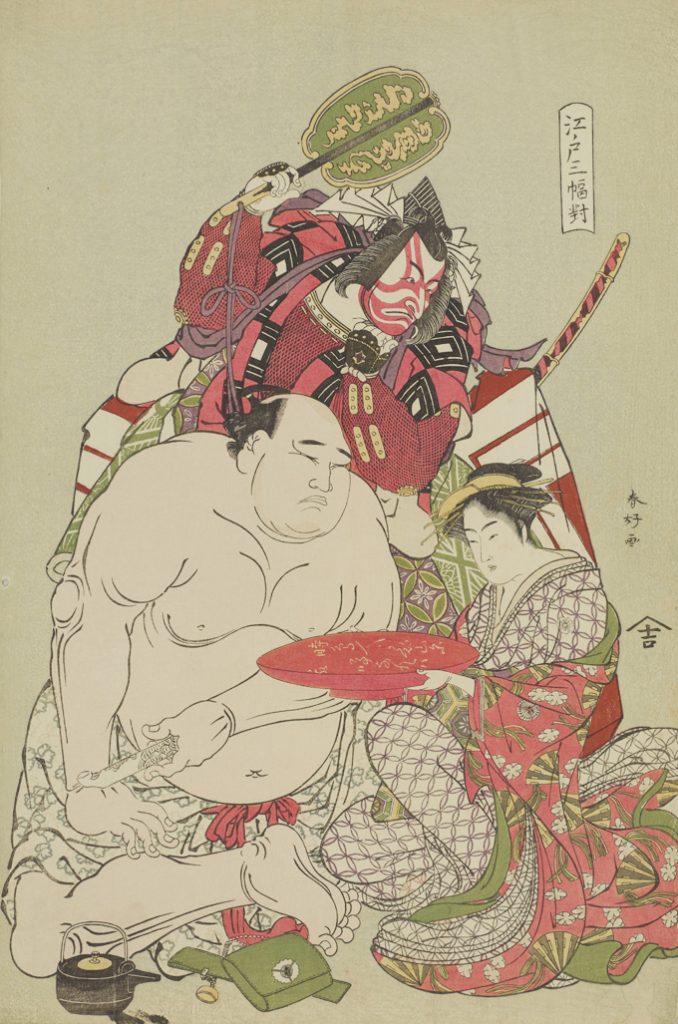

浮世絵は豊かな色彩にあふれていますが、作品全体を華やかにしたり、画面を引き締めたりする「赤」は、最も重要な絵具です。鮮やかな「赤」が印象的な浮世絵約60点を厳選することで、江戸・明治の人々を魅了した「赤」の美しさを探ります。

「赤」が浮世絵の歴史を作った

「紅絵」「紅摺絵」「赤絵」「紅嫌い」など、浮世絵の制作用語に最も用いられている色彩が「赤」。「赤」の絵具の使われた方の変遷が、浮世絵の技術の発展を物語っているのです。「赤」に注目することで楽しめる、新しい浮世絵の見方を紹介します。

写楽、広重、芳年 「赤」のテクニック

一口に「赤」といっても、200年以上に渡る浮世絵の歴史の中で、その色合いは変化していきます。春信や写楽の時代では淡い色合いだったのが、広重や国貞の時代になると濃さを増していき、芳年が活躍した明治にはどぎついまでに鮮やかになるのです。人気の浮世絵師たちによる「赤」の使い方を紹介します。

オンライン展覧会のご案内

本展の作品と解説をオンラインでもお楽しみいただけます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

入館料

| 一般 | 800円 |

| 大高生 | 600円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-3, 7,14,22,28-31

2022 / 3

1-3, 7,14,22,28-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

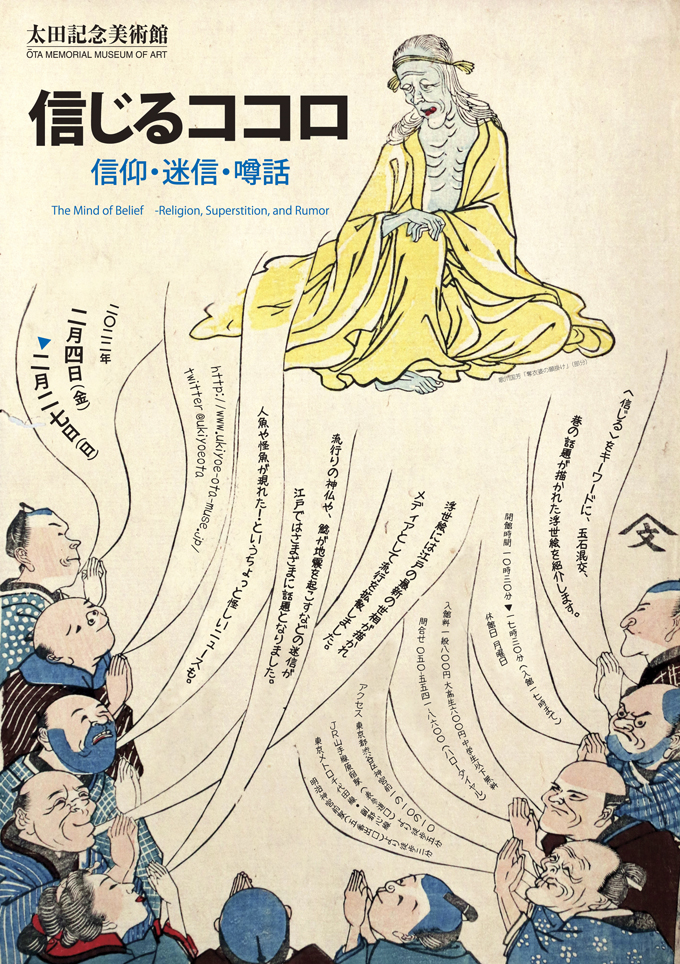

信じるココロ ―信仰・迷信・噂話

〈信じる〉をキーワードに浮世絵を読み解く

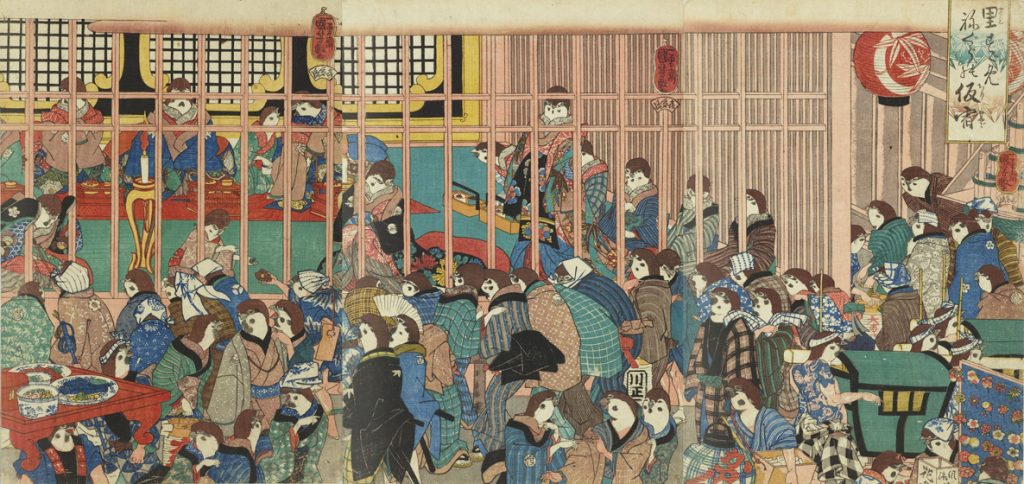

江戸時代には、さまざまな民間信仰が庶民に親しまれました。浅草寺のような大寺院から町中の稲荷社まで、多数の寺社で毎月のように行われた縁日や、出開帳のようなイベントは数多くの人々で賑わいました。また庶民の関心は江戸市中にとどまらず、近場では江ノ島の弁財天や大山石尊社、遠方では富士山から伊勢神宮まで、人々は信仰のみならず行楽も兼ねて江戸の外へと繰り出したのです。

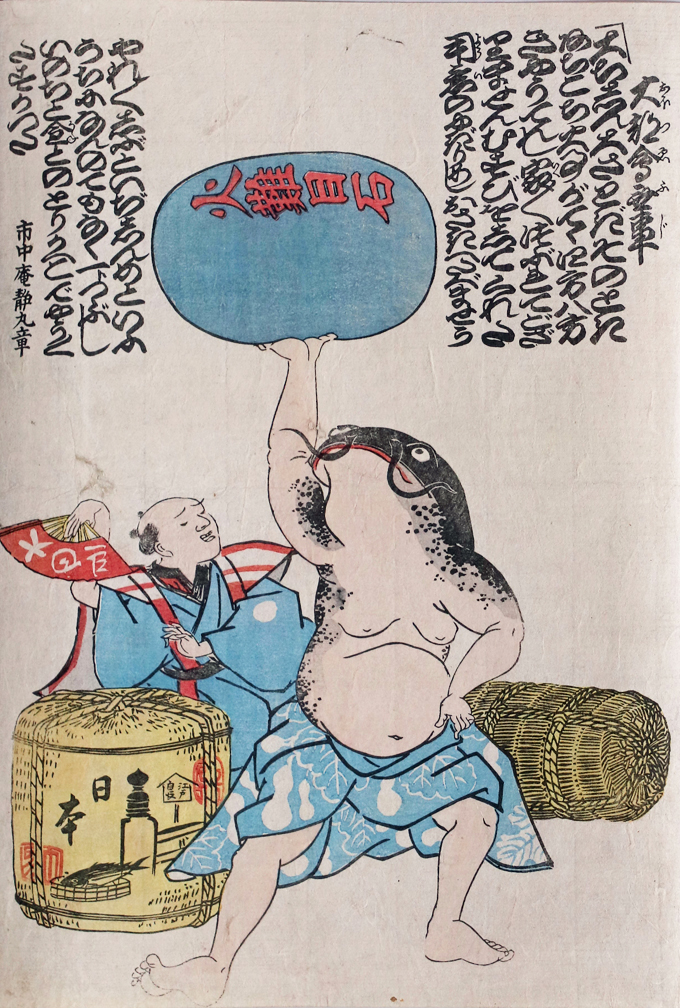

流行り廃りが激しいのも江戸庶民の信仰の特徴で、例えば嘉永2年(1849)には於竹如来を始めとする3つの神仏が一過性の大ブームとなります。当時の最新の世相を描いた浮世絵は、こうした流行を現代のSNSのように人々に伝え、拡散する役割を果たしました。他にも鯰が地震を起こすという迷信に基づいた「鯰絵」や、人魚が現れたというちょっと怪しいニュースを描いた作品まで、「信じる」をキーワードにさまざまな浮世絵を紹介します。

浮世絵でバズる!流行りの神仏

移ろいやすい江戸庶民の信仰を象徴する例として、流行神という現象があります。一過性のブームとして人気になる神仏のことを言い、特に嘉永2年に回向院で出開帳が行われた於竹如来は大きな人気を呼びました。同時期には内藤新宿正受院の奪衣婆、日本橋の翁稲荷も人気となり、多くの参詣者が集まるなど、3つの流行神が江戸を賑わせます。当時、歌川国芳をはじめとする絵師たちがこれらの流行神をこぞって描いており、浮世絵がこの流行をさらに拡散させる役割を果たしたのです。

大地震・流行病-迷信も笑いに変える

江戸の人々の生活の中では、さまざまな迷信が信じられており、そして迷信と浮世絵との関わりも深いものでした。例えば安政2年(1855)に起きた安政の大地震後には、鯰が地震の原因であるという迷信に基づいた、ユーモアたっぷりの鯰絵が数多く描かれて大人気となります。また疱瘡や麻疹、コレラなどが流行した際には、病気にまつわる迷信を題材にした戯画風の作品なども出版されました。

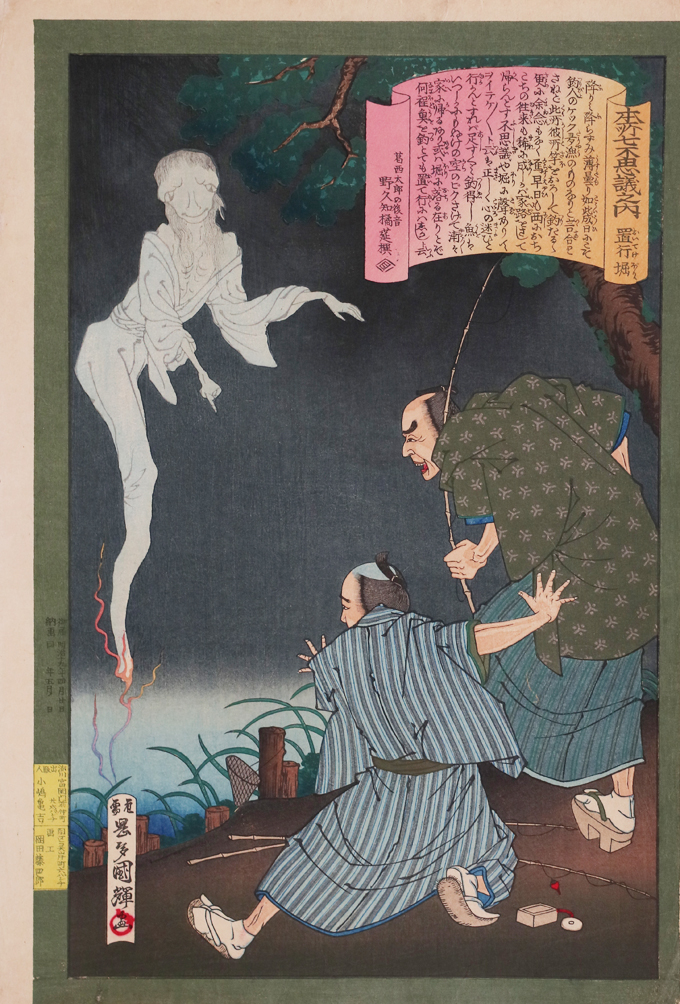

人魚が現れた!怪しいニュースも浮世絵に

江戸では、時にちょっと怪しいニュースや、本当か嘘かわからないような噂が話題となり、しばしば浮世絵の題材ともなりました。例えば作者不詳「海出人之図」は、越後国で海中から出現したという、人魚のような不思議な女性を描いた作品。女性は「これから伝染病が流行るが、自分の姿を絵に描いて家内に貼ると難を逃れる」と予言して消えたと言います。他にも本所(現在の隅田区あたり)で知られた奇妙な噂話を集めたシリーズ「本所七不思議之内」などを紹介。

見どころの作品

歌川国芳「奪衣婆の願掛け」

ちょっと困ったような顔をした老婆を取り囲むように、沢山の人々が手を合わせて拝んでいます。実はこの老婆は、内藤新宿の正受院に祀られていた奪衣婆像で、嘉永2年に於竹如来とともに大人気になった流行神の一つでした。奪衣婆とは、三途の川のほとりで亡者の衣服を剥ぎ取る鬼婆のこと。江戸時代末期には民間信仰の対象となって親しまれました。

図では奪衣婆の御利益に与ろうと、大勢の人々が「背が高くなりたい」「力持ちになりたい」「素敵な人と結婚したい」など、好き勝手な願い事をしており、奪衣婆も呆れ顔になっているようです。人々の台詞で埋め尽くされたようなデザインも印象的で、国芳らしいユーモアにあふれた一点です。

オンライン展覧会のご案内

本展の作品と解説をオンラインでもお楽しみいただけます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

入館料

| 一般 | 800円 |

| 大高生 | 600円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-3, 7,14,21,28-31

2022 / 2

1-3, 7,14,21,28-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

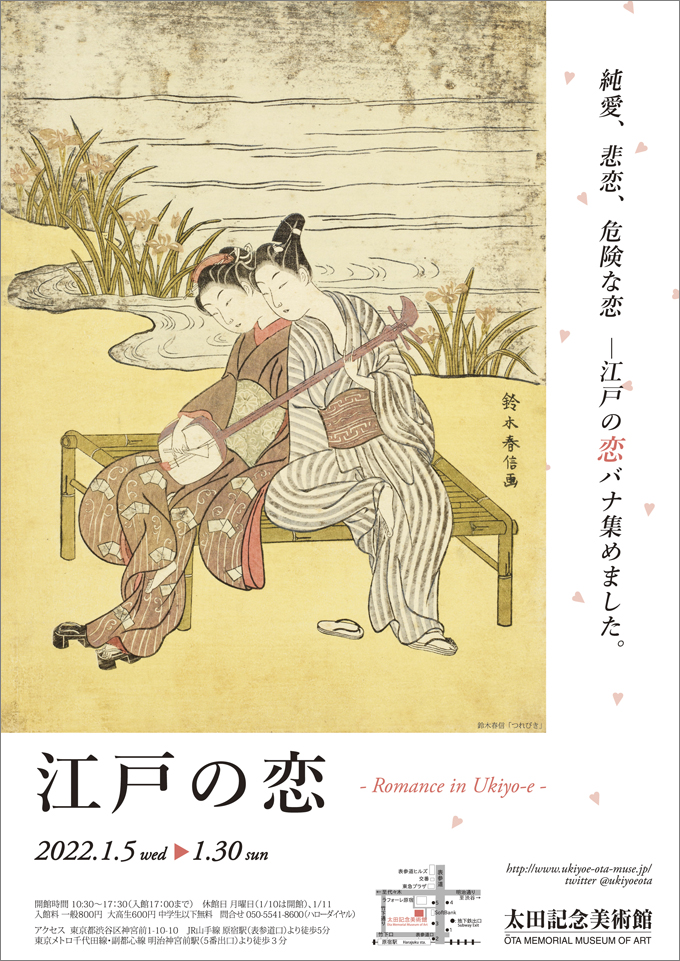

江戸の恋

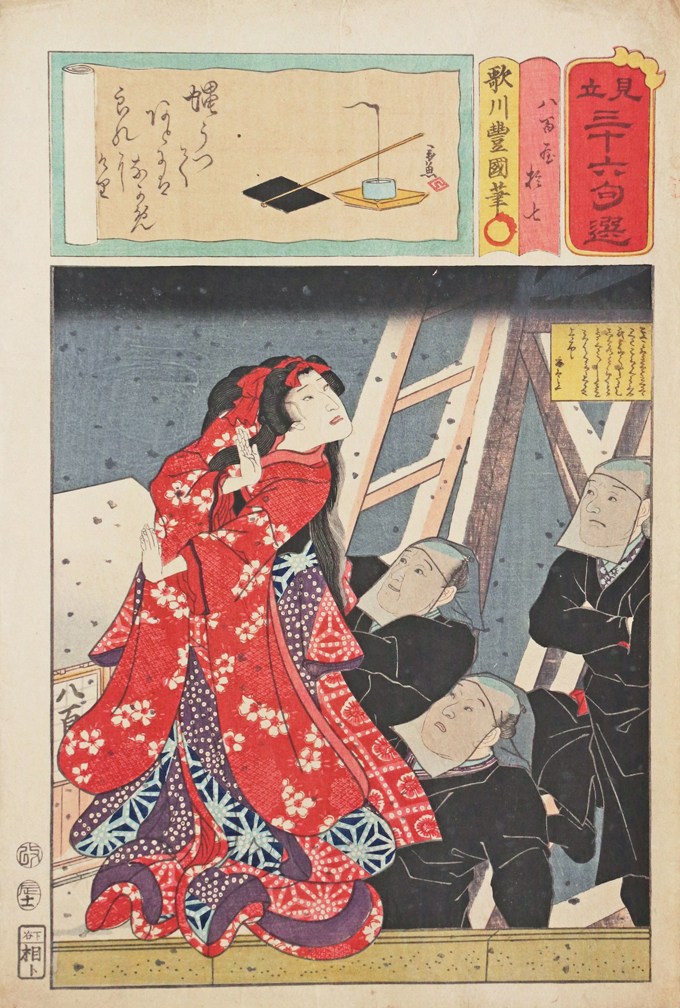

純愛、悲恋、不倫まで ――江戸の恋バナ集めました

浮世絵にはあらゆる恋の形を見ることができます。鈴木春信や喜多川歌麿ら一流絵師が描く、見る者をうっとりさせるような美男美女の恋。さらには、心中や不義密通、恋の末の殺人など、実際の衝撃的な事件を脚色した歌舞伎や浄瑠璃の愛憎劇も、浮世絵の格好の題材となっています。ドラマチックで時にドロドロとした恋愛譚も、江戸の人々を惹きつけてやまなかったのです。

現代でも小説やマンガであらゆる恋が繰り広げられ、時代を象徴する恋愛ドラマも度々生まれています。恋という普遍的なテーマを通して浮世絵をご紹介する本展では、甘美な愛の語らいに心ときめかせ、危険な恋の行く末をハラハラと見守る、そんな恋愛物語を楽しむ醍醐味を味わっていただけることでしょう。そして浮世絵に描かれた恋を通して、一途な思いや嫉妬、さまざまな感情を抱いて生きた江戸の人々のリアルな姿にもぜひ触れてみてください。

夢のなかの恋

浮世絵に描かれた恋のなかでも人気を誇ったのが、愛らしい姫君と凛々しい若衆、人気の遊女と勇ましい侠客など理想化されたカップル。なかでも鈴木春信は、時に古典に題材を取ることで画面をよりロマンチックに仕立てあげました。時代を超えて鑑賞者を夢見心地に誘う、麗しい恋人たちの姿をご覧ください。

悩ましき恋

歌舞伎や浄瑠璃には、もつれた三角関係に悩み嫉妬ゆえに命を落とす町娘お三輪、添い遂げられず死を思い詰める遊女浦里と恋人時次郎、さらには死してなお桜姫に執着する僧清玄など、恋心に翻弄されるさまざまな男女が登場します。彼らを描く浮世絵も数多く、当時の人々も恋の生み出す人間ドラマや悲哀に大きな魅力を感じていたようです。

破滅の恋

恋人に再会するために放火した罪で死罪となったお七、不義密通の末に死罪となったおさんと茂兵衛、自分をふった遊女を斬り殺した佐野次郎左衛門。こうした事件は歌舞伎や浄瑠璃で度々題材となりましたが、これをうけ浮世絵でも破滅に突き進む激しい恋物語が繰り返し描かれました。江戸の人々の心を揺さぶった、衝撃的な結末を迎える恋をご紹介いたします。

オンライン展覧会のご案内

本展の作品と解説をオンラインでもお楽しみいただけます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

入館料

| 一般 | 800円 |

| 大高生 | 600円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-4, 11, 17, 24, 31

2022 / 1

1-4, 11, 17, 24, 31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

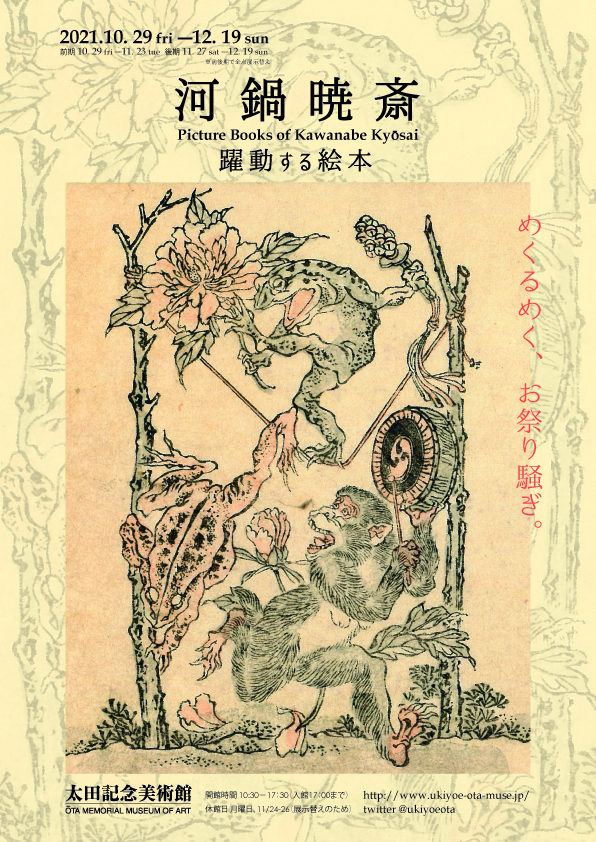

河鍋暁斎 ―躍動する絵本

2021年10月29日(金)~12月19日(日)

- 前期 :10月29日(金)~11月23日(火・祝)

- 後期 :11月27日(土)~12月19日(日)

※前後期で全点展示替え

11月1、8、15、22、24-26、29、12月6、13日は休館します。

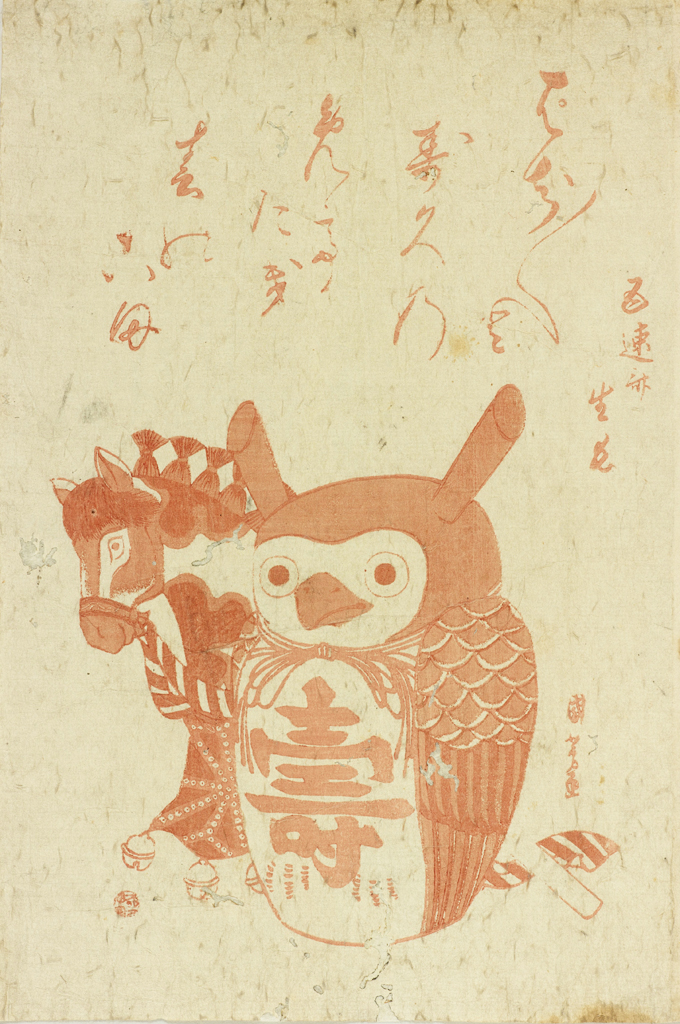

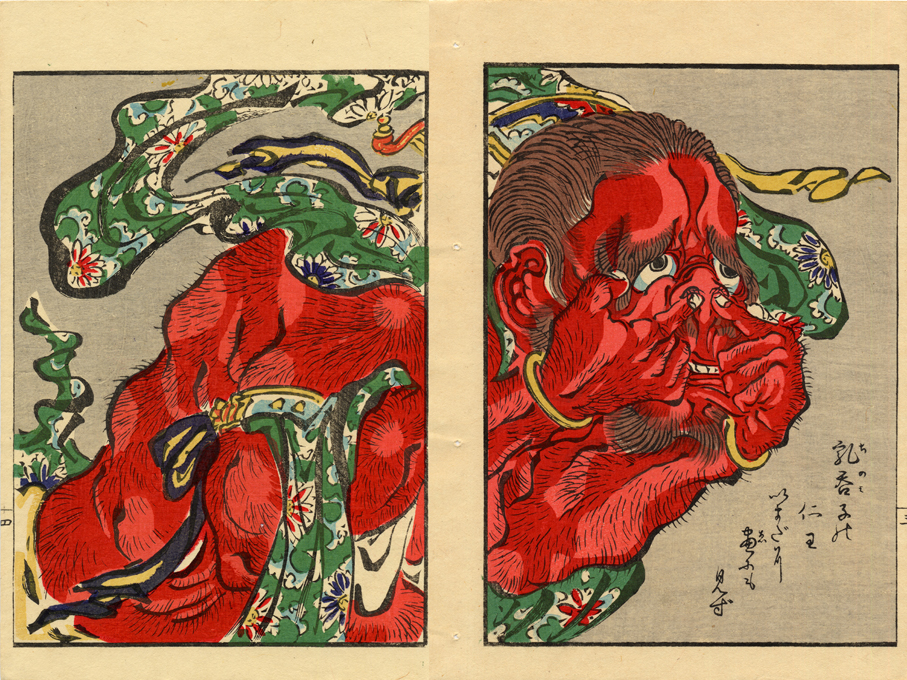

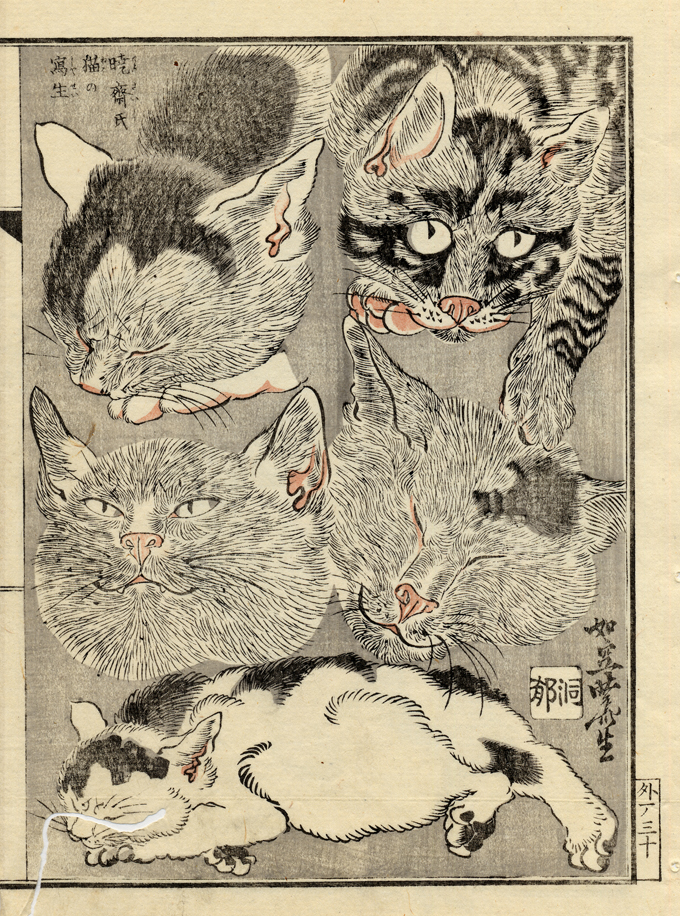

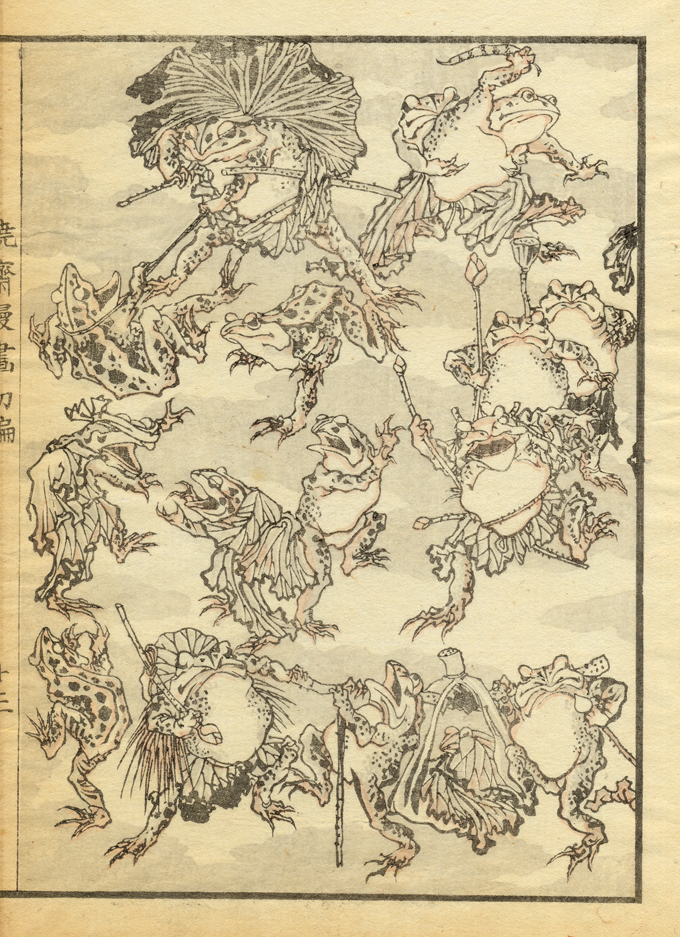

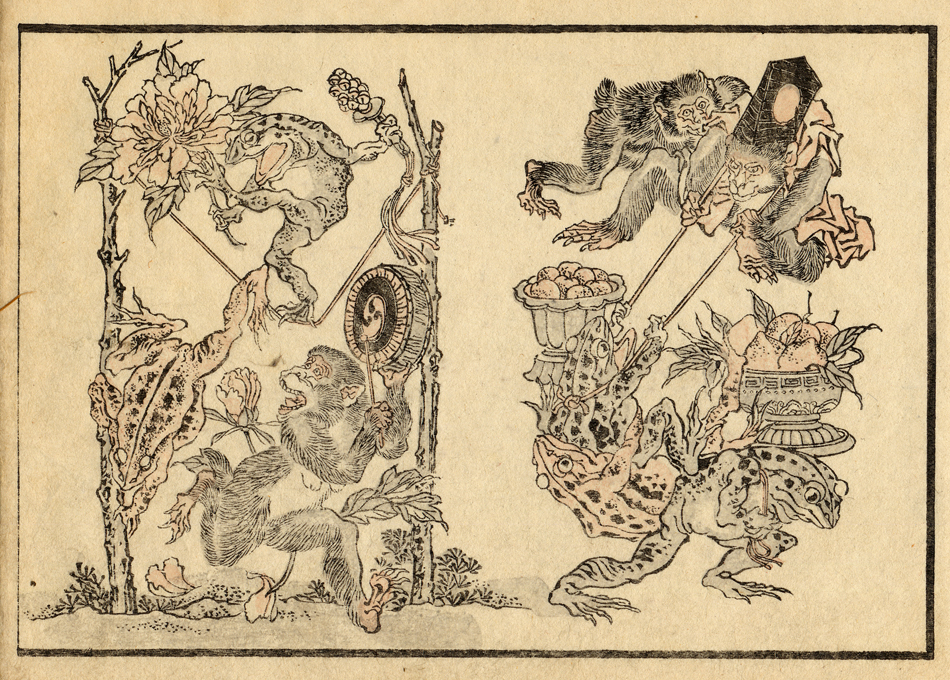

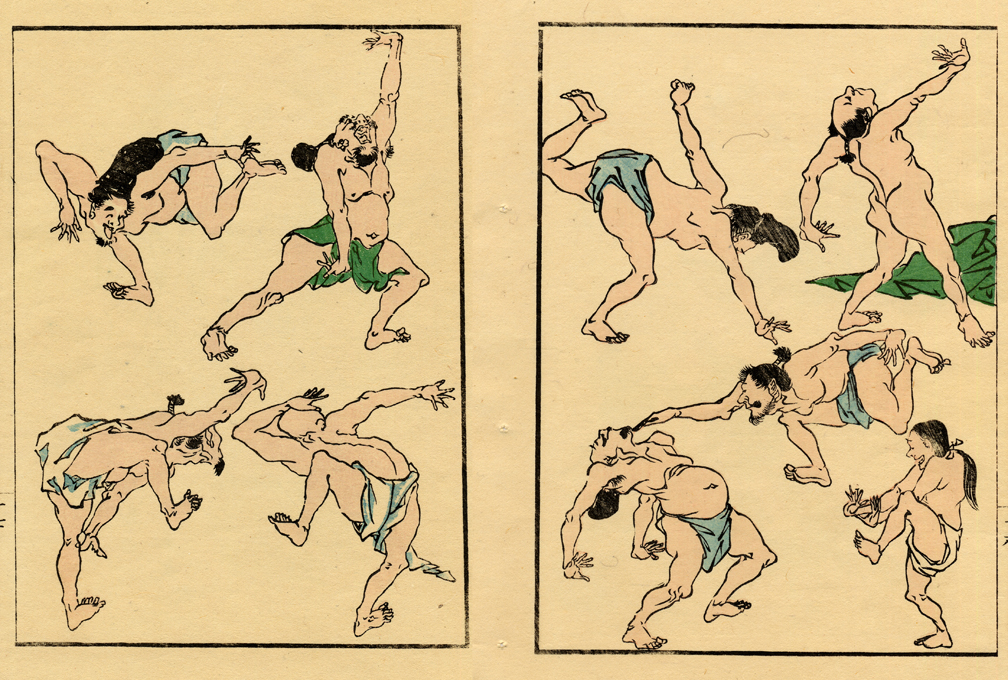

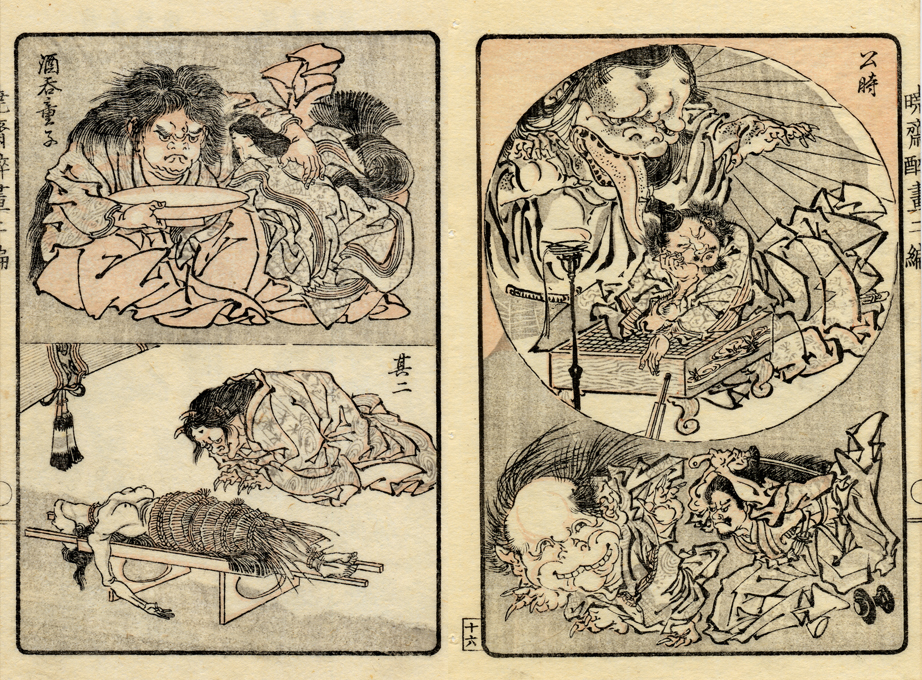

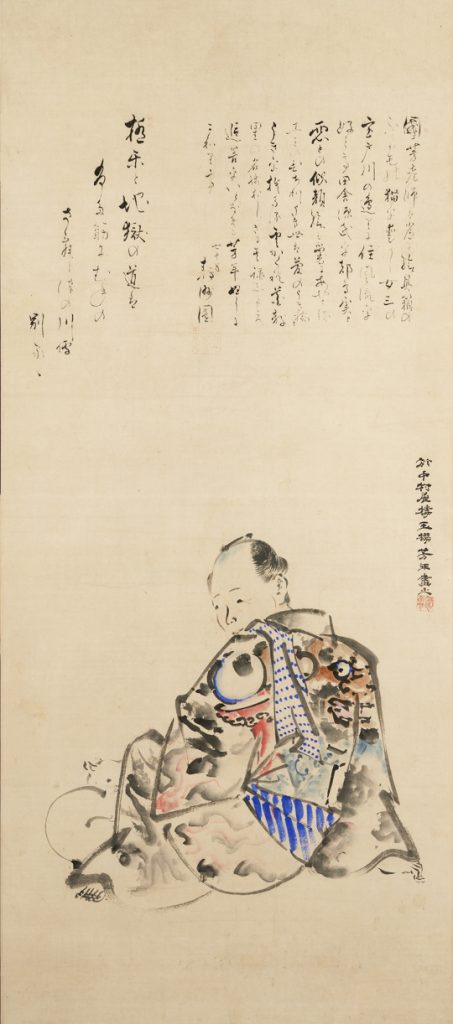

幕末から明治にかけて、狩野派でありながら浮世絵も数多く描いた絵師、河鍋暁斎(かわなべ・きょうさい 1831~1889)。近年特に注目を集めており、全国各地の美術館で展覧会が開催され、さまざまな肉筆画や版画が紹介されています。しかしながら、暁斎の絵を一冊の本にまとめて出版した「絵本」というジャンルは、これまでほとんど注目されてきませんでした。本展では、人物や動物、妖怪などを躍動感あふれる筆づかいで描いた暁斎の絵本を大量に展示することで、「画鬼」と称された暁斎の知られざる神髄に迫ります。

『北斎漫画』を超える!? 知られざる河鍋暁斎の絵本の魅力

暁斎は葛飾北斎の『北斎漫画』を超えるほどの躍動感ある筆づかいで、『暁斎漫画』や『暁斎鈍画』、『暁斎酔画』など、数多くの絵本を刊行しました。暁斎の展覧会は頻繁に開催されていますが、冊子状である絵本は展示しづらいこともあり、これまでその一部しか紹介されておりません。本展では、暁斎の絵本を取り上げることで、まだまだ奥深い暁斎の魅力を掘り下げます。

総展示数420頁越え! 尽きることのない暁斎のイマジネーション

本展では、『暁斎漫画』『暁斎鈍画』『暁斎酔画』『暁斎百鬼画談』など、暁斎の絵本の代表作を全頁展示いたします(※前期と後期で全頁展示替え)。本展で展示される絵本の頁総数は420頁越えという膨大な量となります。尽きることのない暁斎のパワーとイマジネーションに圧倒されることでしょう。

人物、動物、妖怪 ミクロな画面に凝縮された躍動感!

暁斎の絵本の魅力は、人物や動物、妖怪たちが、まるで踊っているかのように生き生きと描かれているところにあります。暁斎の絵本の大きさはA5サイズ(21×14.8㎝)以下。中には『ちくさの宝』のような見開きで9.5×13㎝という極小の絵本もあります。そんなミクロな画面に描写された、人物や動物、妖怪たちの躍動感あふれる表現にご注目ください。

オンライン展覧会のご案内

本展の作品と解説をオンラインでもお楽しみいただけます。

前後期の作品をすべて収録しました。お手元で細かいところまで拡大してご覧ください。

入館料

| 一般 | 800円 |

| 大高生 | 600円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

4,11,18,25-28

2021 / 10

4,11,18,25-28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1,8,15,22,24-26,29

2021 / 11

1,8,15,22,24-26,29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

6,13,20-31

2021 / 12

6,13,20-31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

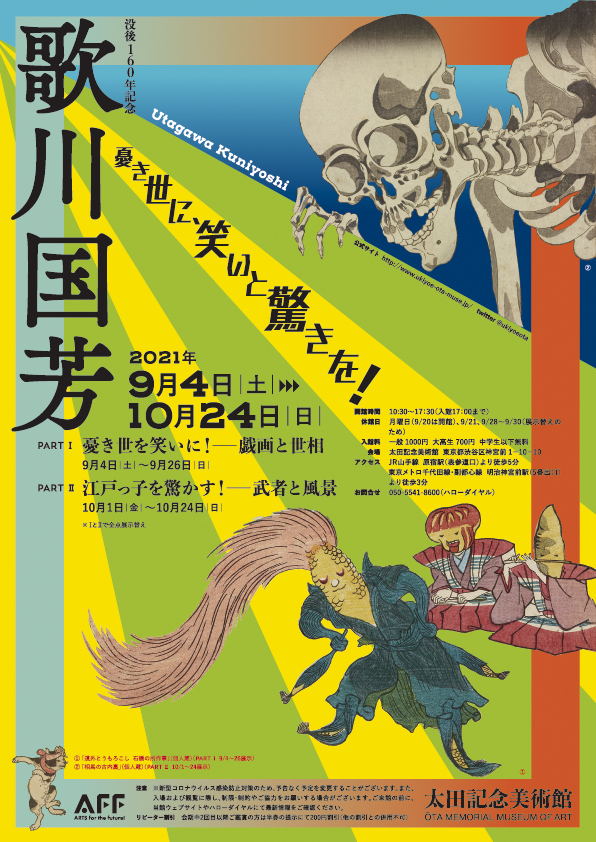

没後160年記念 歌川国芳

2021年9月4日(土)~10月24日(日)

- PART Ⅰ 憂き世を笑いに!―戯画と世相

9月4日(土)~9月26日(日) - PART Ⅱ 江戸っ子を驚かす!―武者と風景

10月1日(金)~10月24日(日)

※ⅠとⅡで全点展示替え

9月6、13、21、27-30、10月4、11、18日は休館します。

歌川国芳(1797~1861)は江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。国芳は10代後半で浮世絵師としてデビューし、売れない不遇の時期を過ごしたあと、30代前半に描いた「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」シリーズで大ブレーク。以降は勇壮な武将を描いた武者絵や、コミカルな笑いを描いた戯画、独自の魅力にあふれた風景画、美人画、役者絵、子供絵など、ありとあらゆるジャンルを精力的に手掛け、多くの弟子も育てて浮世絵界を牽引しました。

2021年は歌川国芳の没後160年にあたります。この記念の年に、本展では国芳の生涯と作品を改めて紹介し、その魅力に迫ります。

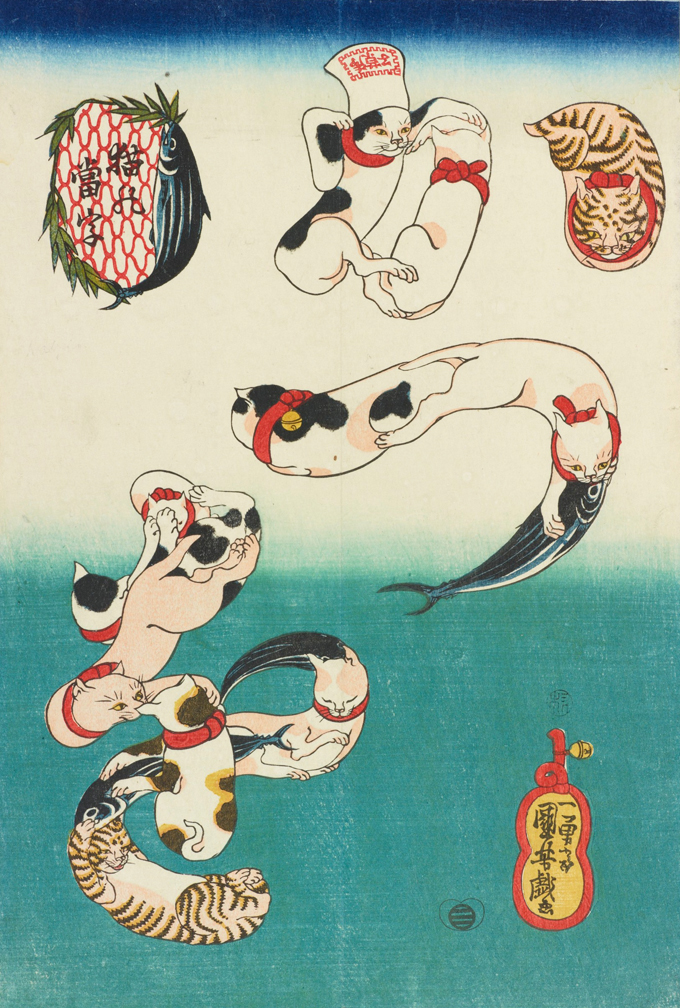

1.逆境をポジティブに乗り越える!

歌川国芳は、天保の改革の影響下における不安定な世情の中で、精力的に作品を描き続けたことで知られています。改革では、幕府によって庶民のさまざまな娯楽に厳しい統制が加えられ、浮世絵でも役者や遊女といった人気ジャンルを描くことが規制されました。そんな中、国芳が活路を見出したジャンルのひとつが戯画。擬人化された動物たちを描くなど、底抜けに明るくてユーモアたっぷりの戯画は庶民の間で大人気となります。中には当時の幕政を暗に風刺しているとして絶版になる作品もあり、奉行所の取り調べを受けることもありましたが、国芳はまったくへこたれず、創意工夫をこらした新たな作品を次々に生み出していったのです。

昨今ではコロナ禍により人々の楽しみが制限され、閉塞感のある状況が続いていますが、このような時代にこそ、国芳の底抜けに明るい作品やポジティブに生きる姿勢が、現代の私たちにも強く訴えかけてくるのではないでしょうか。

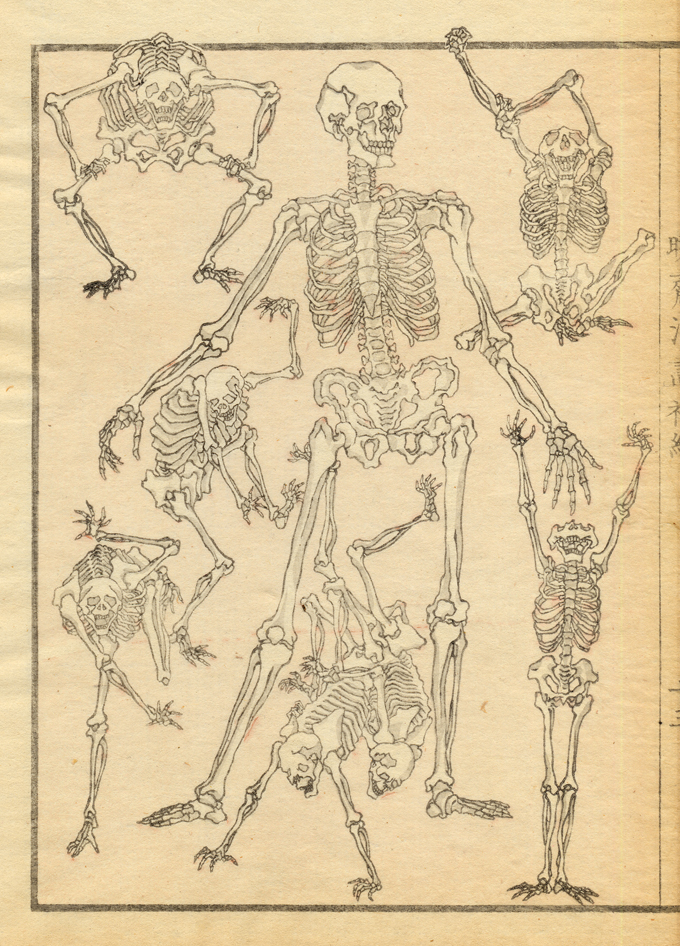

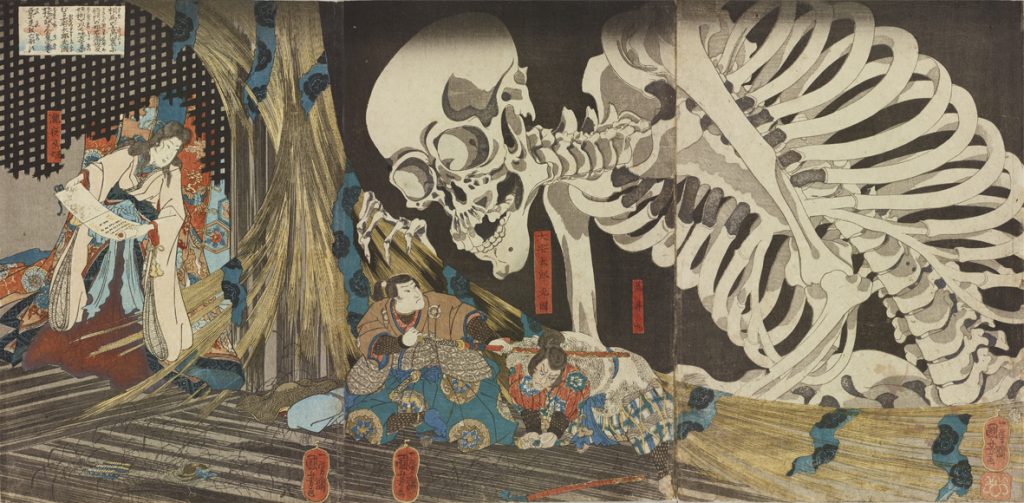

2. 巨大モチーフで度肝を抜かす!

歌川国芳は「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」シリーズの大ヒットで一躍人気絵師の仲間入りを果たします。武者絵の第一人者となった国芳ですが、それに満足することなく、常に新しい構図やテーマに挑むことを怠りませんでした。中でも国芳の武者絵を語る上で欠かせないのは、骸骨や鰐鮫など、大判3枚続きの大画面いっぱいに巨大なモチーフを描いた大迫力の作品群でしょう。50代にさしかかる頃から盛んに取り組んだ国芳の新境地に、江戸の人々は度肝を抜かれたに違いありません。

3.タブーに挑む!

歌川国芳は、浮世絵でタブーとなっている題材にも果敢に挑戦しました。その一例が絶版になったことで知られる『絵本太閤記』(武内確斎作・岡田玉山画)の世界を描いた作品です。豊臣秀吉や織田信長らが活躍した時代を題材にすることは幕府によって規制され、出版がはばかられていましたが、たとえば武将の名前を一部もじったり、あるいは織田信長の名を源義経などに置きかえ、源平合戦に仮託することで本能寺の変を描いたりしました。国芳はあの手この手でカムフラージュをして禁忌を出版しようと試みたのです。

4.没後160年の記念の年に国芳の名品が大集合!

国芳の魅力は、戯画や武者絵だけにとどまりません。洋風表現を取り入れた独特の風景画や、生き生きとしたさわやかな美人画など、さまざまな分野で魅力あふれる作品を残しています。国芳の没後160年を記念する本展覧会では、国芳の多岐にわたるジャンルの作品全160点を出陳。また国芳をより深く知っていただくために、展示を二期に分け、9月4日(土)~9月26日(日)は「PART I 憂き世を笑いに!―戯画と世相」、10月1日(金)~10月24日(日)は「PART II 江戸っ子を驚かす!―武者と風景」と題して全点を入れ替え、その魅力を掘り下げます。

見どころの作品

歌川国芳「道外とうもろこし 石橋の所作事」個人蔵(PARTⅠ)

毛を振り乱しておどっているのは、とうもろこしです。実はとうもろこしが扮しているのは、歌舞伎の「石橋(しゃっきょう)物」という踊りに登場する獅子の精。テレビなどで赤と白の長い髪を振り乱して踊る歌舞伎役者を目にしたことがあるかも知れませんが、あれと同じ系統の踊りをとうもろこしが踊っているという趣向です。

後ろにみえるのは長唄の太夫と笛で、どちらも擬人化された野菜となっています。左の太夫は唐茄子、右の笛はさつまいもでしょうか。野菜が歌舞伎を演じるというアイデアが斬新で、まさに国芳のユーモアを凝縮したような逸品といえるでしょう。

なお当時の江戸では蓮のような花をつけたとうもろこしや、鶏のような形のとうもろこしが生えたニュースが話題となっており、本図はそれをヒントに国芳が戯画に仕立てたものと考えられています。

オンライン展覧会のご案内

本展の作品と解説をオンラインでもお楽しみいただけます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

*リピーター割引のご案内*

会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引いたします(他の割引との併用不可)

*相互割引のご案内*

日本美術めぐり 山種美術館⇔太田記念美術館 2館相互割引

山種美術館「速水御舟と吉田善彦 ―師弟による超絶技巧の競演―」展と太田記念美術館「没後160年記念 歌川国芳」展では、それぞれの会期中入館料の相互割引をいたします。幕末の江戸で世相を反映した大胆な浮世絵を数々描き、多くの弟子を育てた歌川国芳。明治から大正・昭和と新しい日本画の表現を生み出した速水御舟とその弟子吉田善彦。渋谷界隈のふたつの展覧会を巡ることで、アートの秋をご堪能ください!

◆本展チケット半券のご提示により会期中割引料金でご覧いただけます。※山種美術館のオンラインチケットを購入された方は対象外

〈速水御舟と吉田善彦 ―師弟による超絶技巧の競演―〉

会期 2021年9月9日(木)~11月7日(日)

山種美術館(東京都渋谷区広尾3-12-36)

◆山種美術館「速水御舟と吉田善彦」展チケット半券または電子チケット画面のご提示により本展を会期中割引料金でご覧いただけます。

会期 2021年9月4日(土)~10月24日(日)

◆いずれも対象券1枚につき1名様有効。

◆入館チケットご購入時に受付にご提示ください。購入後の割引はできません。

◆他の割引との併用はできません。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-3, 6, 13, 21, 27-30

2021 / 09

1-3, 6, 13, 21, 27-30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

4, 11, 18, 25-28

2021 / 10

4, 11, 18, 25-28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

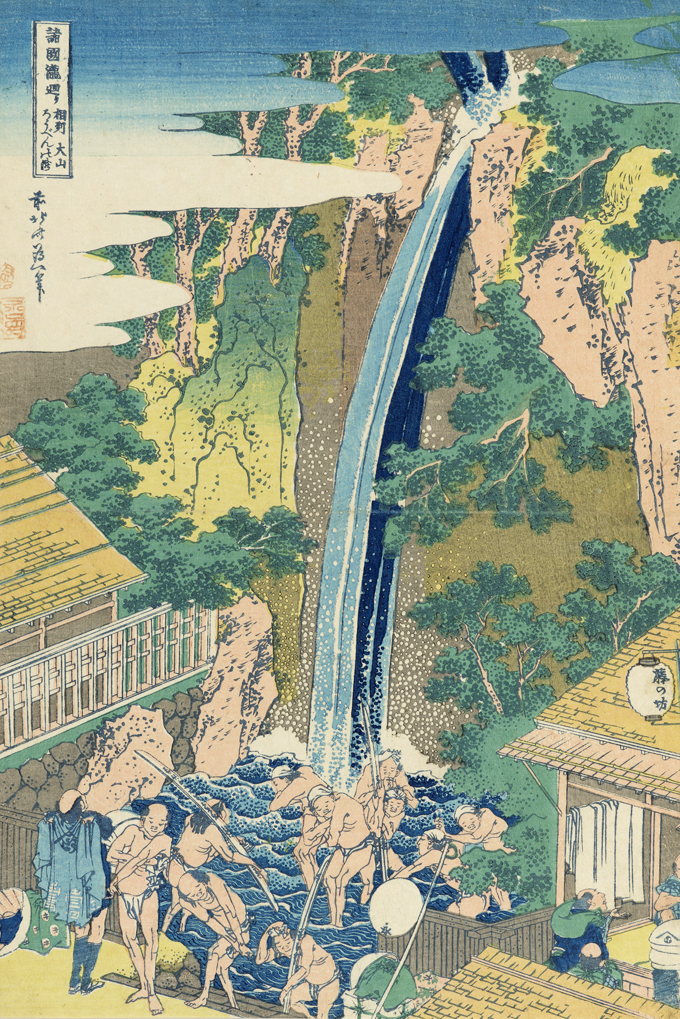

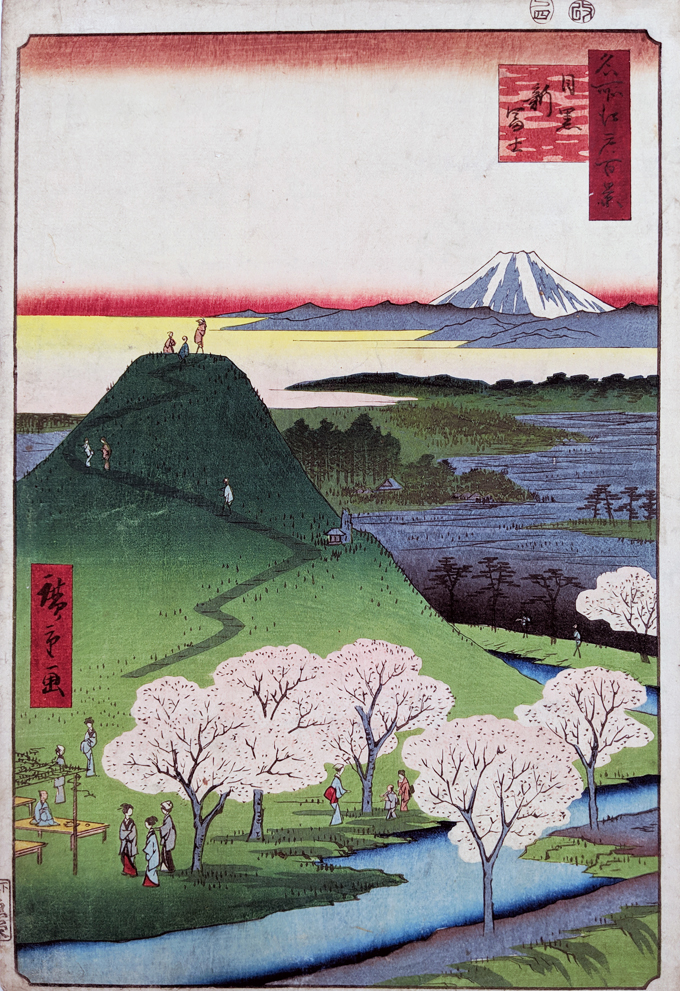

江戸の天気

2021年6月26日(土)~8月29日(日)

- 前期 :6月26日(土)~7月25日(日)

- 後期 :7月30日(金)~8月29日(日)

※前後期で全点展示替え

6月28、7月5、12、19、26-29、8月2、10、16、23日は休館します。

◇展覧会図録 「江戸の天気」1200円(税込)発売中

全50ページ、展示作品は全て掲載しています。

浮世絵にはさまざまな気象現象が描き込まれています。晴れわたる空、土砂降りの雨、しんしんと降る雪、雨あがりの虹。刻々と変わる天気を、浮世絵師たちは繊細な色彩の変化によって、あるいは大胆にデフォルメし表現してきました。

日本の、季節によって変化する多様な気候は、今も昔も人々の暮らしにも大きな影響をあたえています。江戸時代には大雨による洪水が度々おこり、また予期せぬ天候不順が飢饉を招くこともありました。科学の発達した現代においても、私達は天候をコントロールすることはできません。天気予報を頼りに日々の気象の変化に備えていますが、近年では大雨や酷暑など異常気象が話題となり、気候変動への関心も高まりつつあります。

本展では、絵の中の天気に注目し、葛飾北斎や歌川広重、小林清親らの手によって生み出された風景画をご紹介いたします。浮世絵師たちの個性あふれる表現を通して、うつろう空模様を愛でる日本人の美意識はもちろん、時には風雨に翻弄されながらも繰り広げられた人々の営みにも触れていただけることでしょう。

あらゆる雨を描く

小雨から雷雨まで、雨をテーマとした浮世絵作品はとても多彩です。なかには近年よく耳にするようになった「ゲリラ豪雨」を思わせる描写も見られます。形にしづらいさまざまな雨を、いかに表現するかは浮世絵師の腕のみせどころでもあり、また突然の雨によって日常がドラマチックに変化する様子も絵の題材として魅力的だったのでしょう。

雪景色

江戸時代では雪の名所として隅田川のほか、愛宕山や寛永寺などが知られていました。浮世絵においても数多くの雪景色が描かれましたが、現代の東京では雪が積もることはめったにないため、少し不思議にも感じられます。

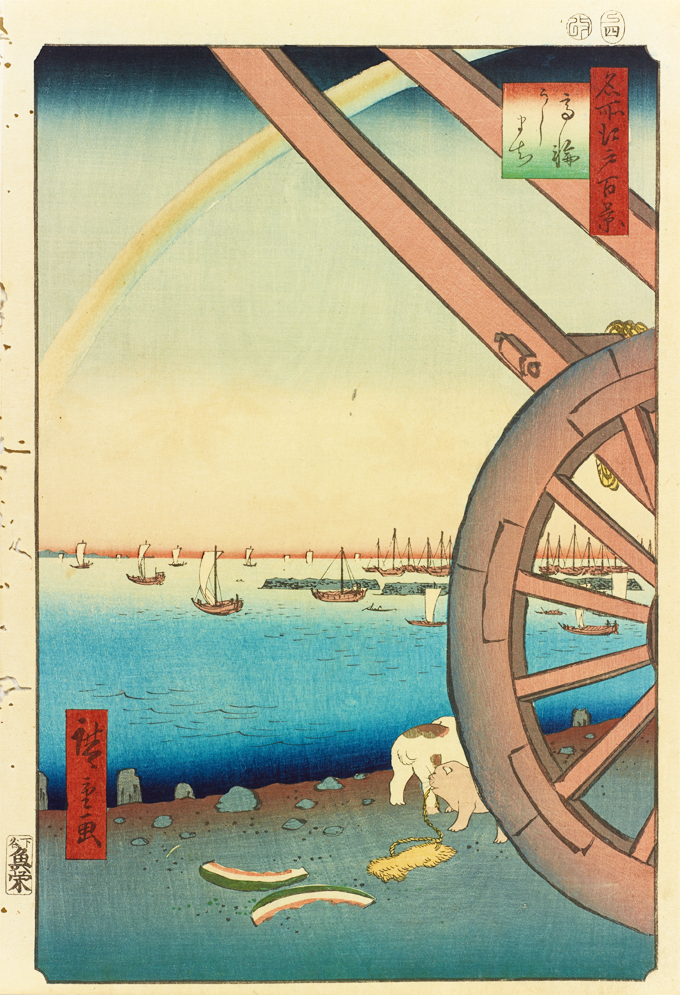

さまざまな雲の形と空の色

伝統的なすやり霞や、赤や青のぼかしを用いた空。現実とは異なる、浮世絵ならではの空の表現も本展の見どころです。幾何学的な模様で稲妻を表し、一図に晴れと雷雨を表現した葛飾北斎「冨嶽三十六景 山下白雨」、大胆な配色が印象的な歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋舗」など、空の描写に独創性が発揮された作品の数々もご紹介いたします。

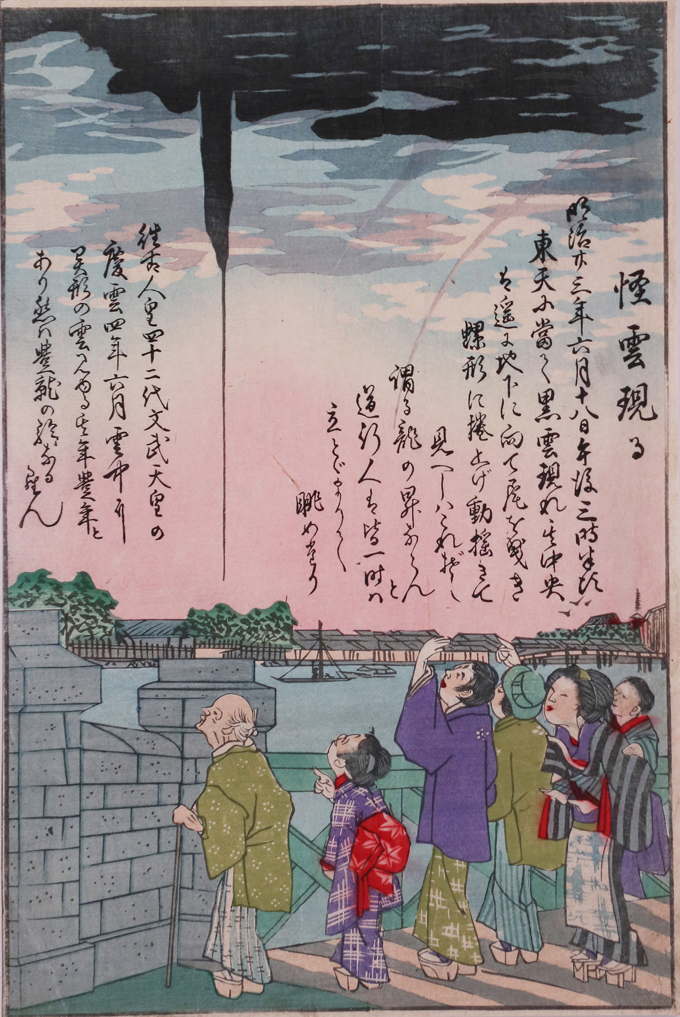

異常気象を描く

明治時代に入ると、江戸幕府の統制下では題材とすることが難しかった時事的な災害や事件を、浮世絵でも取りあげるようになっていきます。そのなかで、都市部に大きな被害をもたらした大雨による河川の氾濫を伝える作品も描かれました。

見どころの作品

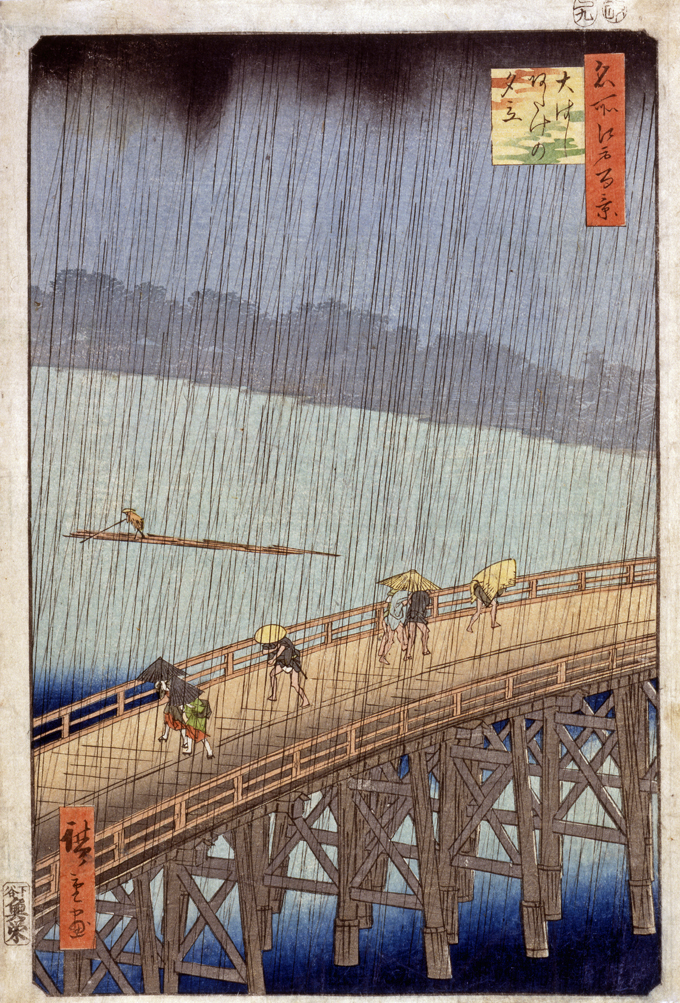

歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」後期

隅田川に架かる新大橋(現・西岸が中央区、東岸が江東区)を見舞う夕立をとらえ、雨を描く浮世絵の名作として知られる1点です。

橋の上を駆けていく人々のなかには、茣蓙(ござ)をかぶる姿のほかにひとつの傘を3人で差す様子も見え、予期せぬ雨であったことが伝わります。画面を覆い尽くす雨足は、角度と濃淡の異なる2種の線を2枚の版木に彫って摺り出したもの。この描線と靄にかすむ対岸の安宅(あたけ)の描写とがあいまって、雨の強さと奥行きが巧みに表現されています。さらに雨雲の不穏な動きを表すのが、画面上部に施された「あてなしぼかし」と呼ばれる不定形のぼかし。激しい夕立と、それに慌てる人々の様子を再現するためにさまざまな技法が駆使されているのです。

広重晩年の大作《名所江戸百景》シリーズの1点でもある本作は、あらゆる天候を描き続けるなかで磨かれた、広重の感性と構成力が存分に発揮された逸品ともいえるでしょう。

入館料

| 一般 | 800円 |

| 大高生 | 600円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

7,14,21-25,28

2021 / 06

7,14,21-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

5,12,19,26-29

2021 / 07

5,12,19,26-29

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

2,10,16,23,30,31

2021 / 08

2,10,16,23,30,31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

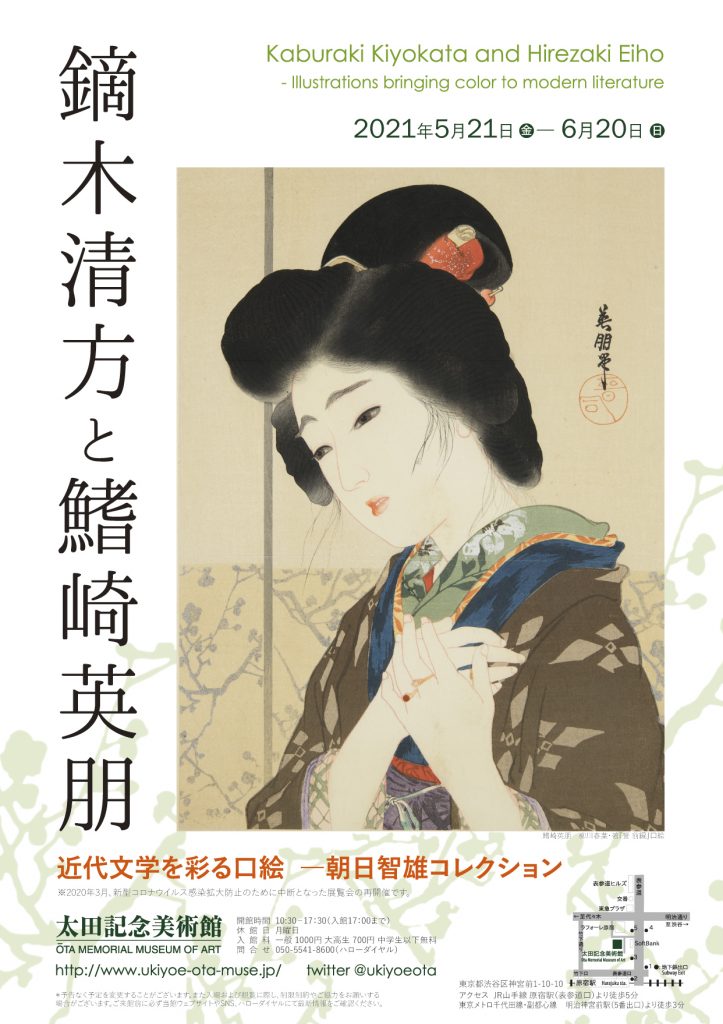

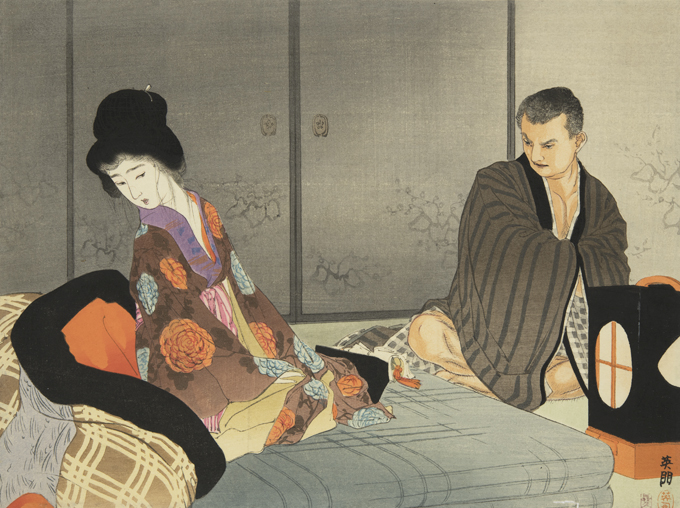

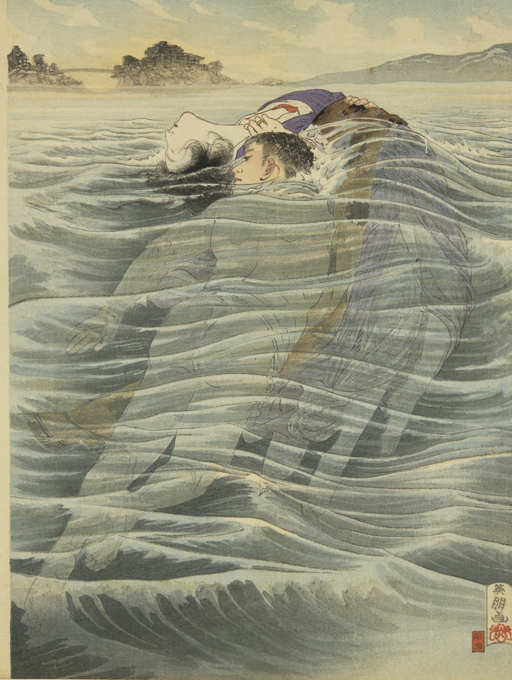

鏑木清方と鰭崎英朋 近代文学を彩る口絵 ―朝日智雄コレクション

知られざるライバル―鏑木清方(かぶらき・きよかた)と鰭崎英朋(ひれざき・えいほう)

2019年、「築地明石町」が再発見されたことが話題となった鏑木清方(1878~1972)。日本画家として今でも広く知られていますが、明治30年代後半から大正5年頃にかけては、文芸雑誌や小説の単行本の口絵というジャンルで活躍していました。その時、清方と人気の双璧をなしていたのが、鰭崎英朋(1880~1968)です。清方と英朋は、月岡芳年の系譜に連なると共に、烏合会という美術団体に属した友人同士でもありました。清方と英朋による、明治の美しい女性たちを描いた口絵の名品を紹介します。

知られざる超絶技巧の木版画

明治20年代後半から大正初期にかけて、文芸雑誌や小説の単行本の巻頭には、木版による口絵が付されました。物語の世界を華やかに彩る木版口絵は、江戸時代から続く浮世絵版画の系譜に連なるだけでなく、江戸の技術を遥かに上回る精緻な彫りや摺りが施されています。しかしながら、現在の浮世絵研究ではほとんど顧みられることがなく、忘れられたジャンルとなってしまいました。木版口絵のコレクターである朝日智雄氏の所蔵品の中から約110点を厳選し、歴史に埋もれた口絵の美しさにスポットをあてます。

知られざる挿絵画家たち―桂舟、永洗、年方、半古

文芸雑誌や小説の単行本の巻頭に付された口絵は、明治20年代後半頃から、さまざまな絵師たちによって手掛けられ、その人数は100人以上におよびます。清方や英朋が登場する以前、人気を誇っていた絵師を挙げるとするならば、武内桂舟(1861~1943)、富岡永洗(1864~1905)、水野年方(1866~1908)、梶田半古(1870~1917)でしょう。中でも、水野年方は鏑木清方の師匠であり、清方の画業を考える上で欠かすことのできない人物です。清方や英朋と共に、4人の知られざる挿絵画家たちについてご紹介します。

新型コロナの影響で中止になった展覧会が復活

本展覧会は、昨年2月に開催しましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会期を3週間以上残しながらも途中で開催中止となってしまいました。しかしながら、これまでスポットの当たってこなかった絵師や作品を、どうしても多くの人にご覧いただきたいという学芸員の思いから、展示スケジュールを調整し、再び同じ内容で開催することにいたしました。こだわりの展覧会、ぜひお見逃しなく。

入館料

| 一般 | 1000円 |

| 大高生 | 700円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

6,10,17-20,24,31

2021 / 05

6,10,17-20,24,31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

7,14,21-25,28

2021 / 06

7,14,21-25,28

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

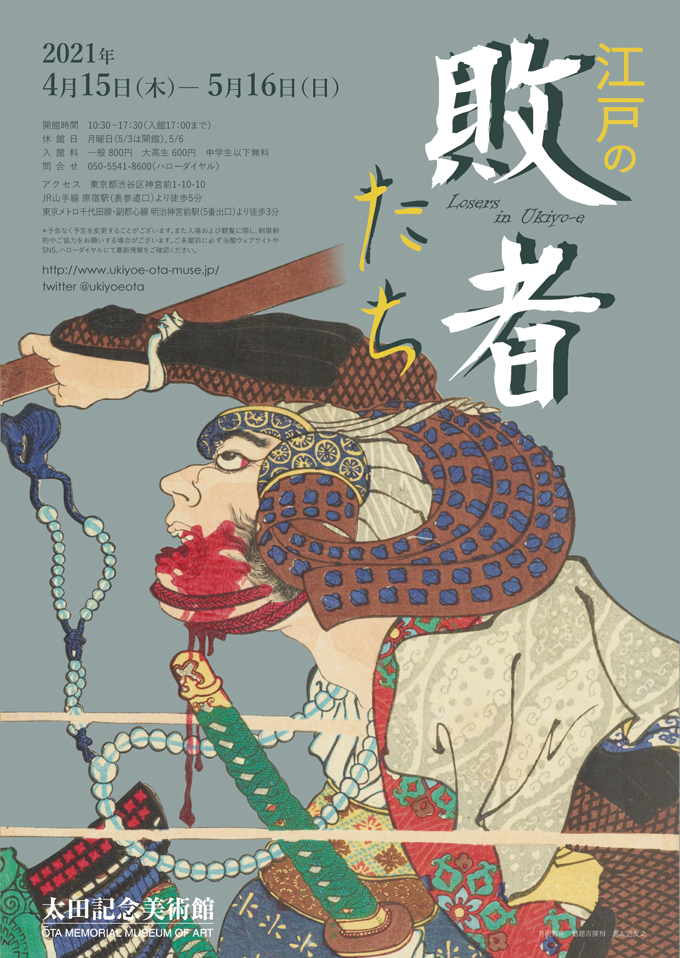

江戸の敗者たち

源義経、明智光秀、西郷隆盛…歴史上の敗者たちが大集結

戦いや競争があると、そこに必ず生まれるのが勝者と敗者です。そして日本の歴史上の人物はもちろん、小説や歌舞伎などの物語の中で、私たちの心を惹きつけて深い印象を残すのは、勝者よりむしろ敗者なのではないでしょうか。近年では歴史を敗者の立場から見直すことで、新たな視点を見出そうとする動きも盛んになっています。

そして江戸の人々にとっても、源義経や明智光秀のように戦いに負け、落ちぶれていく者たちのはかなさや悲哀を描いた歌舞伎や小説は、深い共感を呼んだようです。江戸時代に親しまれ、浮世絵に描かれたさまざまな敗者たちに焦点を当てる展覧会です。

日本人の心を惹きつける「敗者」たち

「判官贔屓(ほうがんびいき)」ということばがあります。源平合戦で平氏に連戦連勝を重ねながら兄頼朝にうとまれ、攻め滅ぼされた源義経が判官の職にあったことから、こうした悲劇的な最期をとげた人物へ同情し、肩を持つ感情のことを言います。

日本人は昔から、戦いに負け、滅びゆく者たちに感情移入しながら、歴史や物語を語ってきました。平家一門や義経をはじめ、楠木正成、明智光秀、西郷隆盛など、そうした例は枚挙にいとまがありません。そして義経の例をみれば明らかなように、勝者と敗者は常に紙一重の存在とも言えるでしょう。浮世絵に描かれたさまざまな人物たちを見ながら、勝つこととは、負けることとは何なのか、思いをめぐらせてみてはいかがでしょうか。

対決!1対1の勝負のゆくえは?

人は時に、自らの力や正義を証明するため、1対1で対決して白黒をはっきりつけようとします。歴史や小説、歌舞伎などの中でも、こうした勝負や競争が物語の山場となることが少なくありません。弁慶と牛若丸の決闘、曽我五郎と朝比奈の力比べなど、浮世絵に描かれた対決の名場面を紹介します。

歌舞伎の悪役~「負け」が宿命づけられた人たち

主人公が強大な敵を倒す勧善懲悪の物語は、現代でも根強い人気を誇ります。江戸時代の歌舞伎や小説では、勧善懲悪の物語は最もポピュラーな筋立ての一つであり、圧倒的な力を持つ悪役が登場し、最後は滅びる筋に観客は喝采を送ったのです。悪役は、いわば負けることが宿命づけられた存在とも言えるでしょう。

見どころの作品

悲劇のヒーロー、明智光秀

歌川豊宣「新撰太閤記 此人にして此病あり」

日本の歴史上でも、謀反を起こした悪人として、あるいは三日天下のあとに没落する敗者としてのイメージが強い人物である明智光秀。前作の大河ドラマでは、明智光秀が年々暴走していく織田信長を憂えてやむを得なく謀反を起こすという、悲劇のヒーローとしての新しい光秀像が話題となりました。

しかし意外にも、悲劇のヒーローとしての光秀のイメージは、今にはじまったものではありません。江戸時代の人々にとって光秀は、主殺しの悪人としての側面がある一方、『絵本太閤記』などの小説や歌舞伎では、非情な主君に厭われて侮辱を受け、恨みをつのらせる弱者としてのイメージもあわせ持っているのです。図は『絵本太閤記』で、信長による恵林寺の焼き討ちを諌めた光秀が、鉄扇で打たれる有名な場面。同書には光秀だけでなく、今ではあまり名前が知られていない光秀配下の武将についてもさまざまなエピソードが収められており、当時の光秀の人気の一端をうかがうことができるでしょう。

オンライン展覧会のご案内

太田記念美術館では、noteを利用したオンライン展覧会を実施しています。

気軽に美術館にお越しいただくには難しい状況の中、どうしても行けないという方にもご自宅で展覧会をお楽しみいただけるよう、展示中の作品をインターネット上に公開しました。展示作品を全点掲載していますので、展覧会図録としてもご活用いただけます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

入館料

| 一般 | 800円 |

| 大高生 | 600円 |

| 中学生以下 | 無料 |

*中学生以上の学生は学生証をご提示下さい。

*団体(10名以上)は1名さまあたり100円引き。(一括にてお支払い願います。事前のお申し込みにご協力ください。)新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止のため、当面の間は10名以上の団体でのご来館はご遠慮ください。

*障害者手帳提示でご本人とお付き添い1名さま100円引き。

*その他各種割引についてはお問い合わせください。

*料金は消費税込み。

開館日カレンダー

■休館日

休館日

1-14, 19,25-30

2021 / 04

1-14, 19,25-30

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|

休館日

1-14,17-20,24,31

2021 / 05

1-14,17-20,24,31

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|