2014年度の展覧会

特別展2014年7月1日(火)~9月25日(木)第1部:2014年7月1日(火)~7月27日(日) 第2部:2014年8月1日(金)~8月26日(火) 第3部:2014年8月30日(土)~9月25日(木)

特別展2014年7月1日(火)~9月25日(木)第1部:2014年7月1日(火)~7月27日(日) 第2部:2014年8月1日(金)~8月26日(火) 第3部:2014年8月30日(土)~9月25日(木) 特別展2014年10月1日(水)~11月24日(月・祝)【前期】2014年10月1日(水)~10月26日(日) 【後期】2014年10月31日(金)~11月24日(月・祝)

特別展2014年10月1日(水)~11月24日(月・祝)【前期】2014年10月1日(水)~10月26日(日) 【後期】2014年10月31日(金)~11月24日(月・祝)

広重ブルー -世界を魅了した青

後期:2014年5月1日(木)~5月28日(水)

4月7・14・21・28~30日/5月7・12・19・26日は休館となります。

※展覧会の図録は作成いたしません。

広重ブルー世界を魅了した青展作品リスト [136KB]

はじめに

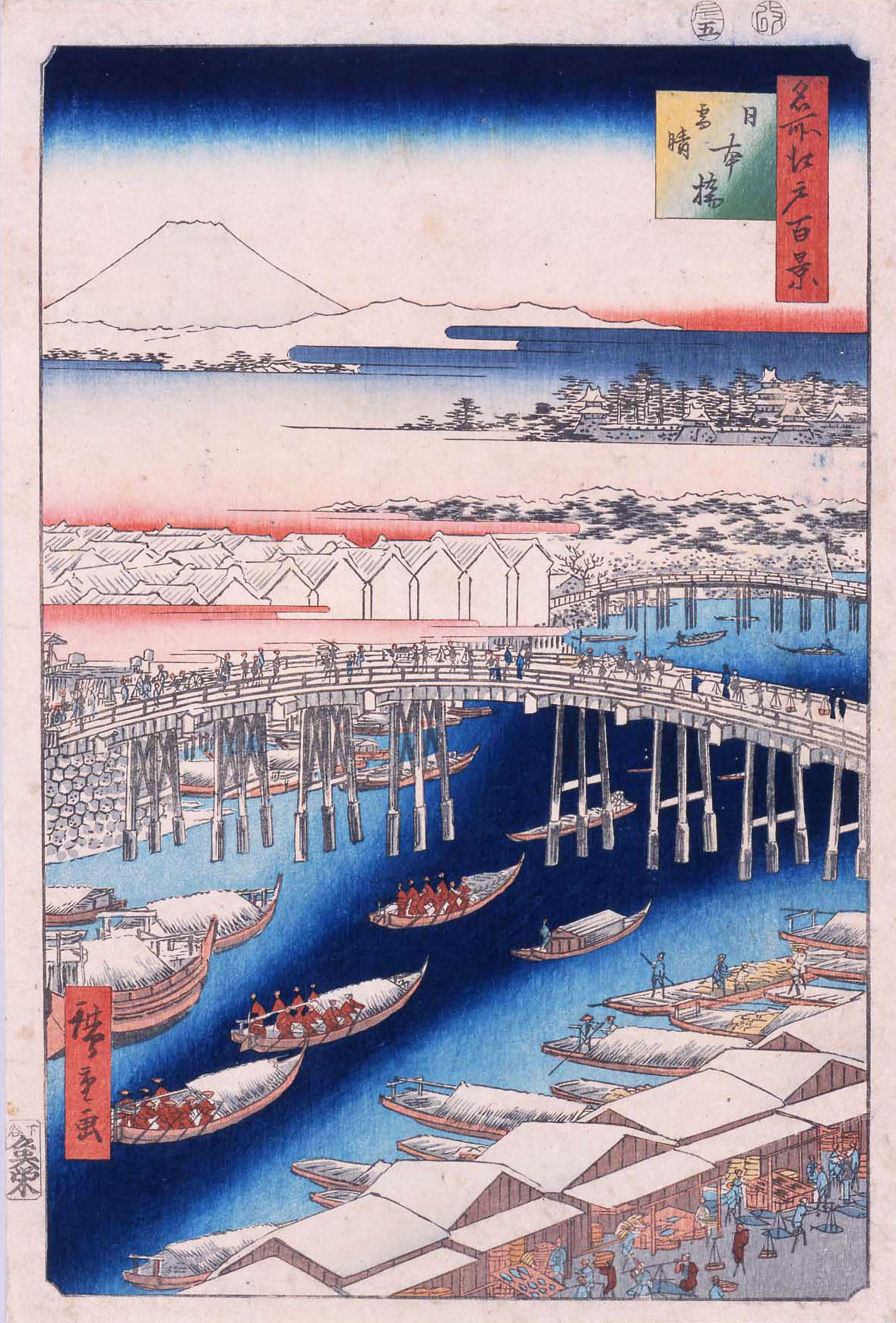

江戸時代後期を代表する浮世絵師、歌川広重の作品は海を超え、ゴッホやモネなどにも愛されたことは広く知られています。とくに広重作品の大胆な構図、そして美しい青色がおおいに好まれたようです。 広重が活躍した当時、既存の藍色とは異なる、オランダ舶載のベロ藍(ベルリンブルー、プルシアンブルーとも)が中国で安価に生産されるようになりました。浮世絵にもベロ藍がさかんに使用されるようになり、その人気は浮世絵界を席巻。溪斎英泉や葛飾北斎など多くの絵師が次々とこの新しい青色を用いた作品を世に送り出しました。なかでも広重は空や水辺の情景を表現する際、時には大胆に、時には繊細に青色を用いることで作品に豊かな叙情性を盛り込みました。 本展覧会では、初期風景作品「東都名所」から晩年の代表作「名所江戸百景」にいたる広重作品を中心に、ベロ藍を用いた浮世絵作品をご紹介します。国内外で人々を魅了し続ける広重の青色。その美しさの秘密に迫る展覧会です。1.水と空を描く

数々の風景画の名品を手がけ、人気浮世絵師の名を不動のものとした広重。江戸や全国の名所を描いた作品には多くの海や川、湖などの水辺が取り上げられています。渦巻く海やうねる川の流れ、静かな水面。多彩な表情をみせる水辺、またその上に広がる空の情景を広重はぼかし等の技法を用いてたくみに表現しています。広重の青色に対するこだわりはもとより、摺師の卓抜した技術も見どころのひとつです。

歌川広重「六十余州名所図会 阿波鳴門の風波」(後期展示)

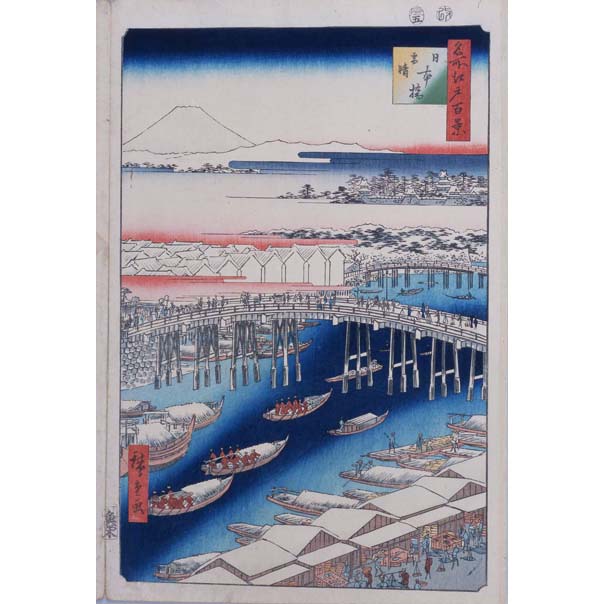

歌川広重「名所江戸百景 日本橋雪晴」(前期展示)

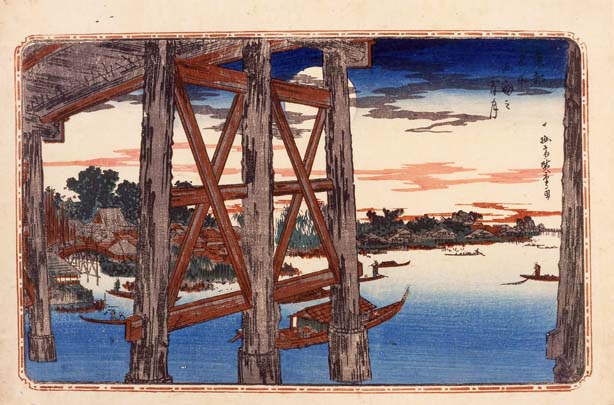

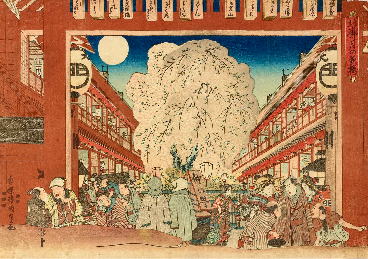

歌川広重「東都名所 両国之宵月」(前期展示)

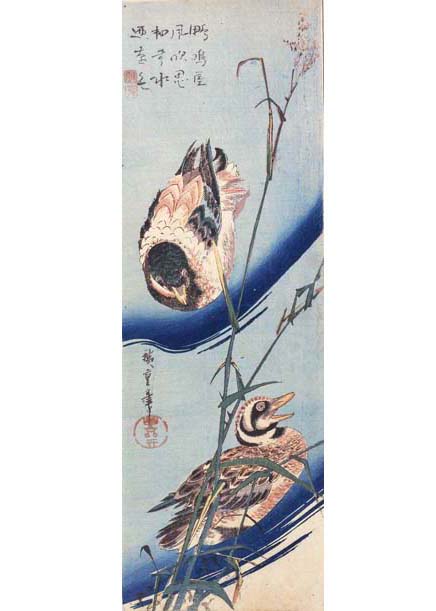

歌川広重「芦に鴨」(前期展示)

2.浮世絵界の「青の時代」

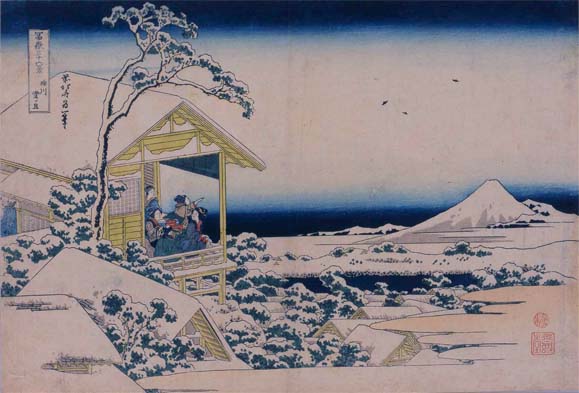

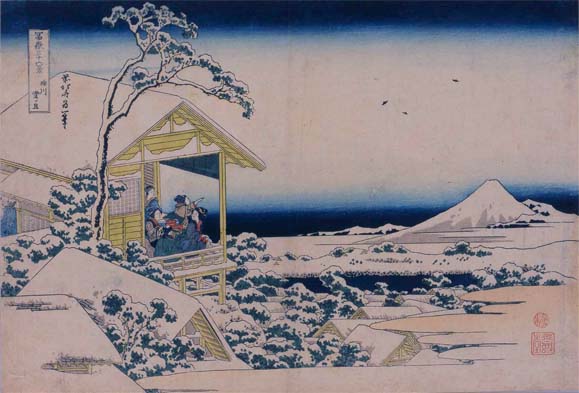

葛飾北斎「冨嶽三十六景 礫川雪ノ旦」(後期展示)

爆発的な人気を得たベロ藍。大人気シリーズとなった北斎「冨嶽三十六景」もまたベロ藍を多用した作品です。北斎に限らず、江戸時代後期の絵師の作品にはこのあたらしい青色が登場します。個性豊かな絵師たちが見せる、それぞれの青をお楽しみください。

歌川国芳「東都名所 てつぽうづ」(前期展示)

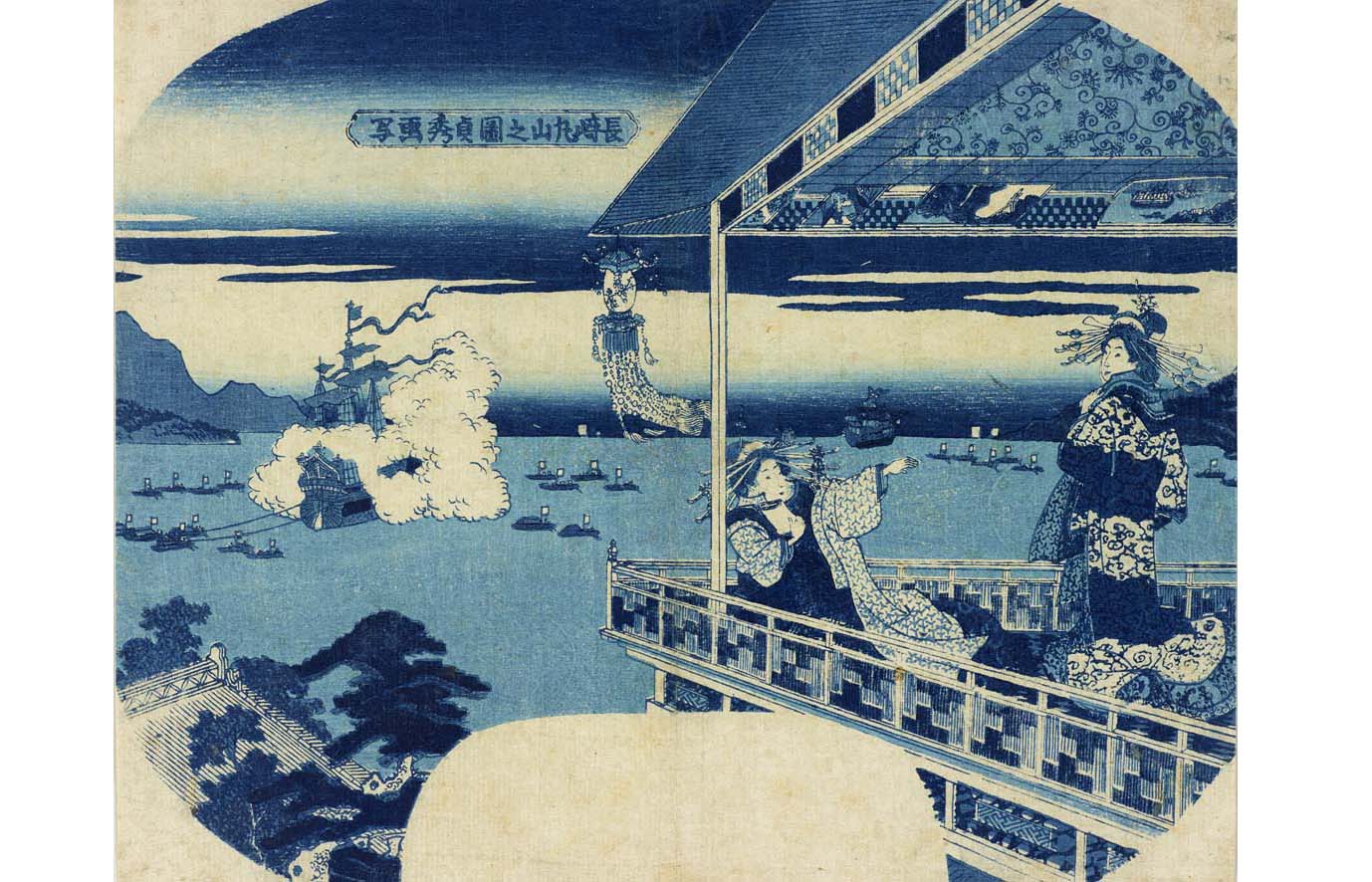

歌川貞秀「長崎丸山之図」(後期展示)

<見どころの一点>

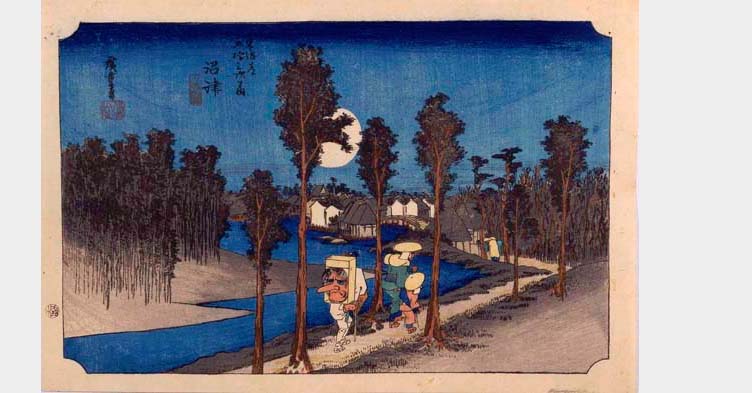

歌川広重「東海道五拾三次之内 沼津」(後期展示)

入館料

| 一般 | 700円 |

|---|---|

| 大高生 | 500円 |

| 中学生以下 | 無料 |

イベント

学芸員によるスライドトーク

※ 展覧会期中のスライドトークは全日程終了いたしました。

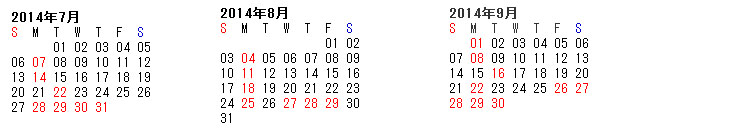

開館日カレンダー

江戸の相撲と力士たち ~石黒和義コレクション

大相撲の伝統、再発見!

人気力士たちの活躍により、改めて注目を集めつつある大相撲。大相撲は単なる競技ではなく、我が国固有の伝統文化であります。その大相撲の歴史を一目で実感でき、かつ、楽しく鑑賞できるのが、江戸時代に作られた「相撲錦絵」と呼ばれる浮世絵でしょう。人気力士の肖像や取組、日常生活など、相撲にまつわるさまざまな浮世絵が制作されており、いかに相撲が江戸っ子たちに愛されていたかがうかがえます。今回の展覧会は、相撲絵収集家として知られる石黒和義氏秘蔵のコレクションから約100点を選りすぐり、相撲がもっている伝統文化としての魅力を幅広くお伝えいたします。

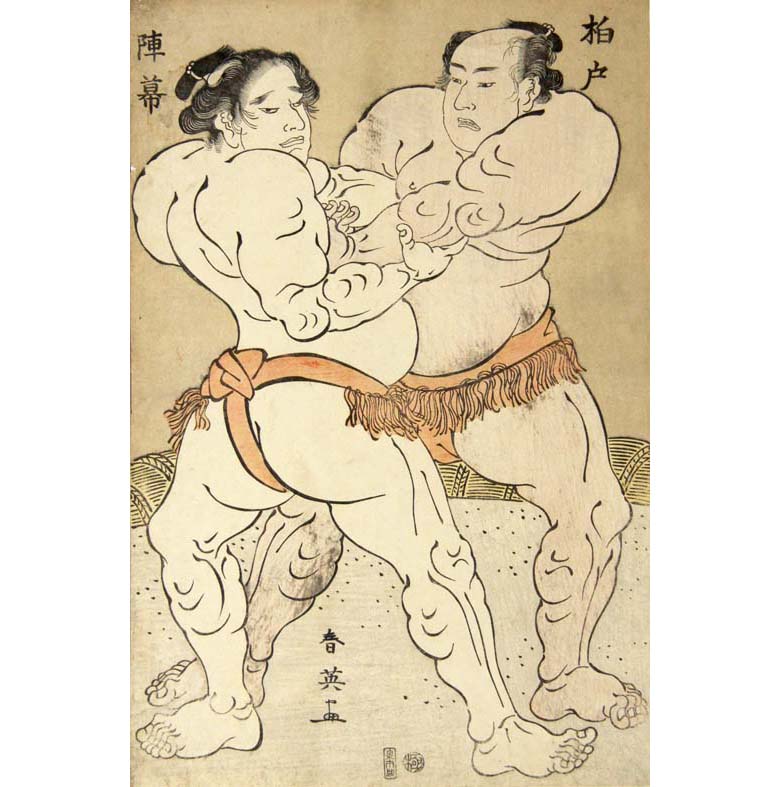

写真には真似できない江戸の力士たちの激しい取組

勝川春英「柏戸 陣幕」

歌川国貞「春日山 越ノ海」

歌川国貞「不知火 大鳴門」

歌川芳員 「勧進大角力取組図」

4代・谷風から14代・境川浪右衛門まで 江戸の歴代横綱が勢揃い

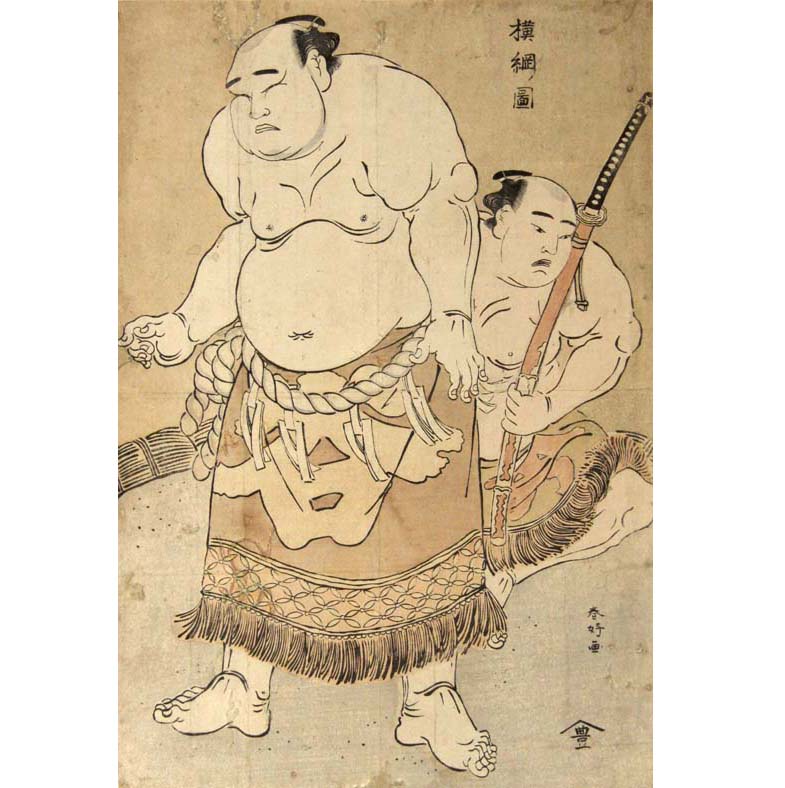

勝川春好「横綱ノ図 谷風」(4代横綱)

勝川春好「横綱ノ図 小野川」(5代横綱)

歌川国貞「不知火諾右エ門横綱土俵入之図」(8代横綱)

二代歌川国貞「横綱土俵入之図 雲龍久吉」(10代横綱))

巨人、イケメン、少年 個性派力士たちも大集合

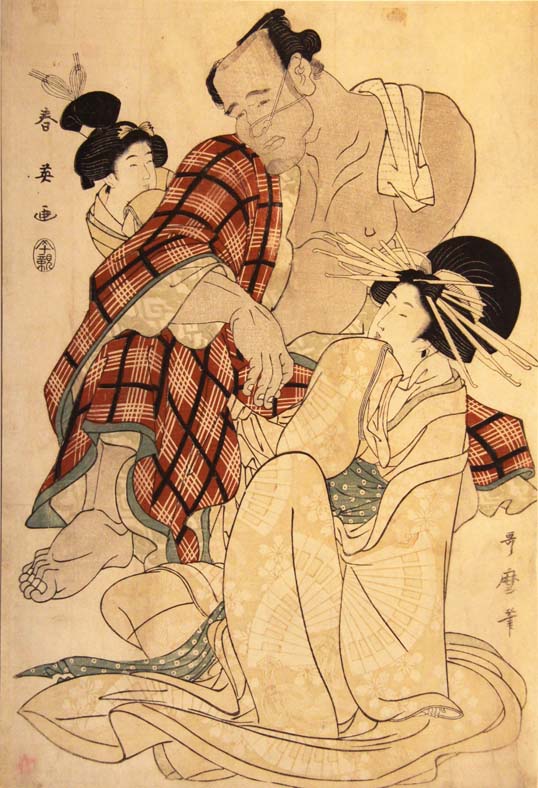

喜多川歌麿・勝川春英「雷電と扇屋花扇」

歌川国安「錦龍田郎」※イケメン力士として大人気。ただし実力はいまいち。

歌川国貞「生月鯨太左エ門」※身長2.3メートルの巨大力士

歌川国芳「鬼若力之助」※数え8歳の怪童力士

熱気は今以上!江戸っ子たちを夢中にさせた大相撲

歌川国郷「両国大相撲繁栄之図」

歌川国郷「江戸両国回向院大相撲之図」

決まり手一覧やイラスト番付といった変わり種も

二代歌川国貞「相撲表四拾八手の図」

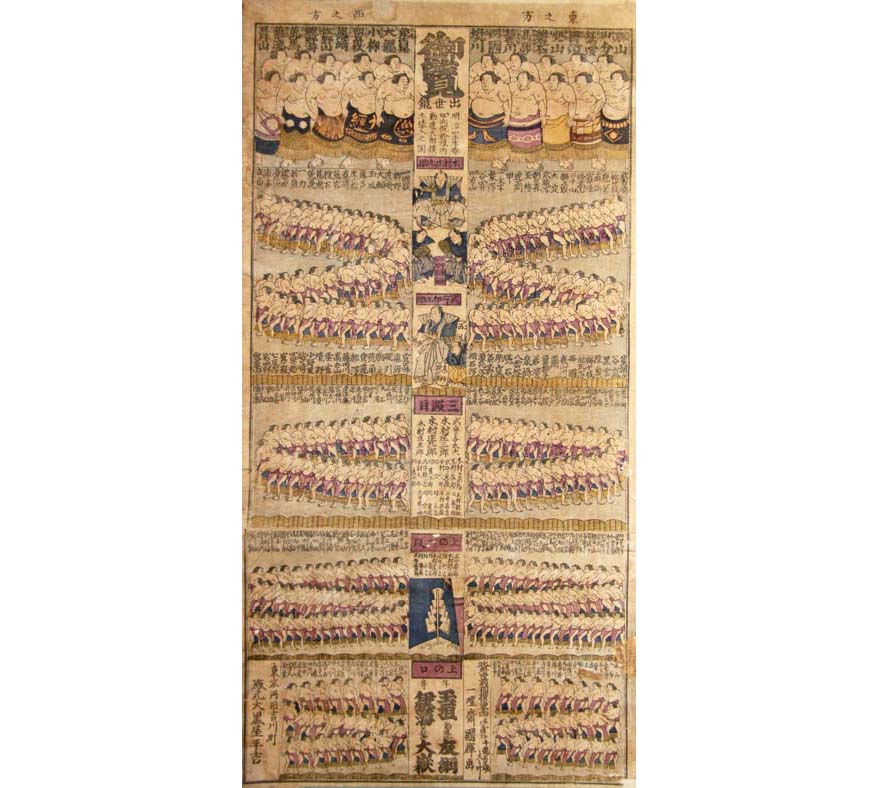

二代歌川国輝「御覧出世鏡」

食事や稽古 プライベート・シーンも満載

歌川国貞「英雄見立三国志」

二代歌川国輝「秀ノ山稽古場繁栄之図」

入館料

| 一般 | 700円 |

|---|---|

| 大高生 | 500円 |

| 中学生以下 | 無料 |

イベント

6月展示「江戸の相撲と力士たち」関連イベントのご案内

6月7日開催のイベントは終了致しました。

6月14日(土)開催予定の特別講演会「江戸の大相撲と浮世絵」の募集は5月31日(必着)をもちまして締め切りました。学芸員によるスライドトーク

本展の担当学芸員が見どころをご案内します。

| 日程 | 6月1日(日)・10日(火)・21日(土) |

|---|---|

| 時間 | 14:00~(40分程度) |

| 場所 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 申込不要 参加無料(要入場券) |

開館日カレンダー

「江戸妖怪大図鑑」

第2部:【幽霊】8月1日(金)~8月26日(火)

第3部:【妖術使い】8月30日(土)~9月25日(木)

※第1部・第2部・第3部で展示替え

7月7・14・22・28~31日/8月4・11・18・25・27~29日/9月1・8・16・22日は休館となります。

江戸妖怪大図鑑展作品リスト [335KB]

はじめに

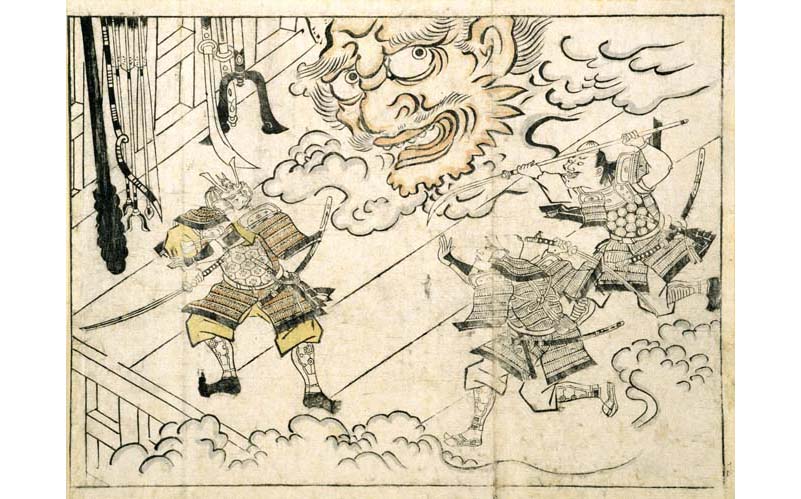

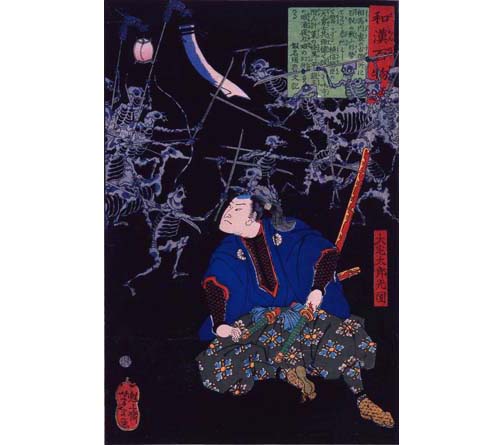

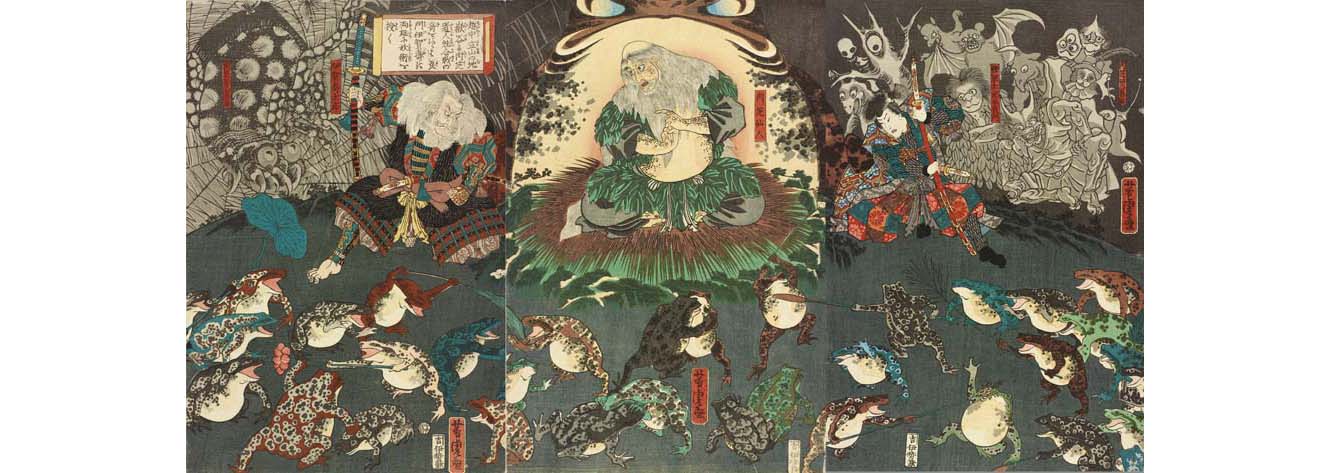

鬼や天狗、土蜘蛛などの「化け物」や、お菊やお岩などの「幽霊」、蝦蟇や蛇を操る「妖術使い」。浮世絵には、見る者を怖がらせる迫力あるものから、思わず笑ってしまうようなユーモラスなものまで、さまざまな妖怪たちが描かれています。 本展では、浮世絵版画における妖怪画の全貌を探るため、会期を3部に分け、「化け物」「幽霊」「妖術使い」という異なるカテゴリーで掘り下げていきます。葛飾北斎や歌川国芳の代表作はもちろん、菱川師宣から月岡芳年まで、総展示数は約270点。大勢の妖怪たちが皆様のお越しをお待ちしております。第1部 化け物 7月1日(火)~7月27日(日)

菱川師宣から月岡芳年まで。妖怪画の長い歴史を探る。

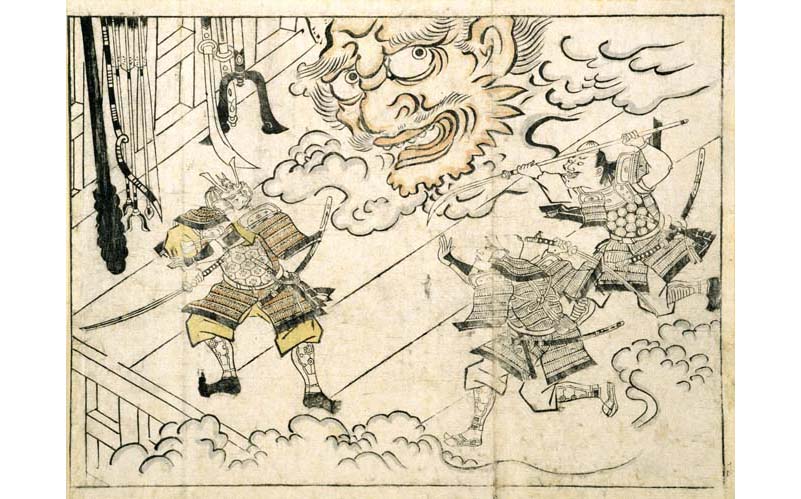

菱川師宣「酒呑童子 首飛来」(東京国立博物館蔵)

月岡芳年「和漢百物語 頓欲ノ婆々」(太田記念美術館蔵)

河童、化け猫、天狗などお馴染みの妖怪が勢揃い

歌川国芳「梅初春五十三次」(個人蔵)

歌川広景「江戸名所道戯尽 二 両国の夕立」(個人蔵)

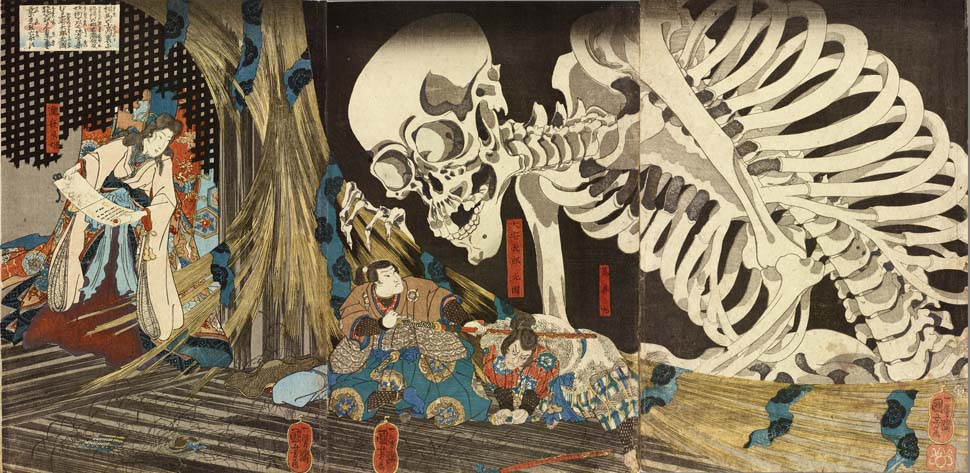

歌川国芳の代表作も登場。

歌川国芳「源頼光公舘土蜘作妖怪図」(太田記念美術館蔵)

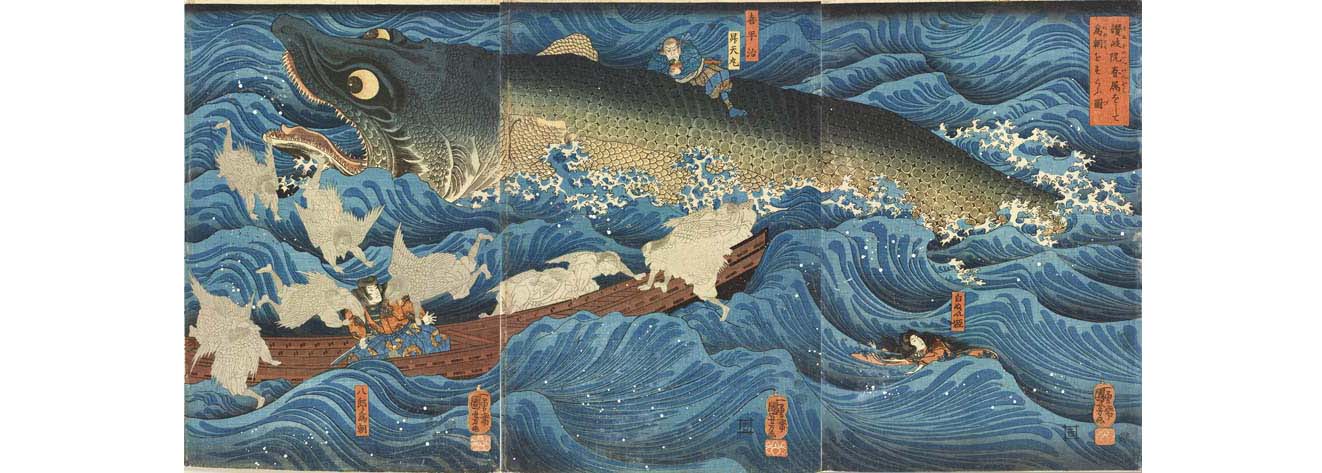

歌川国芳「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」(個人蔵)

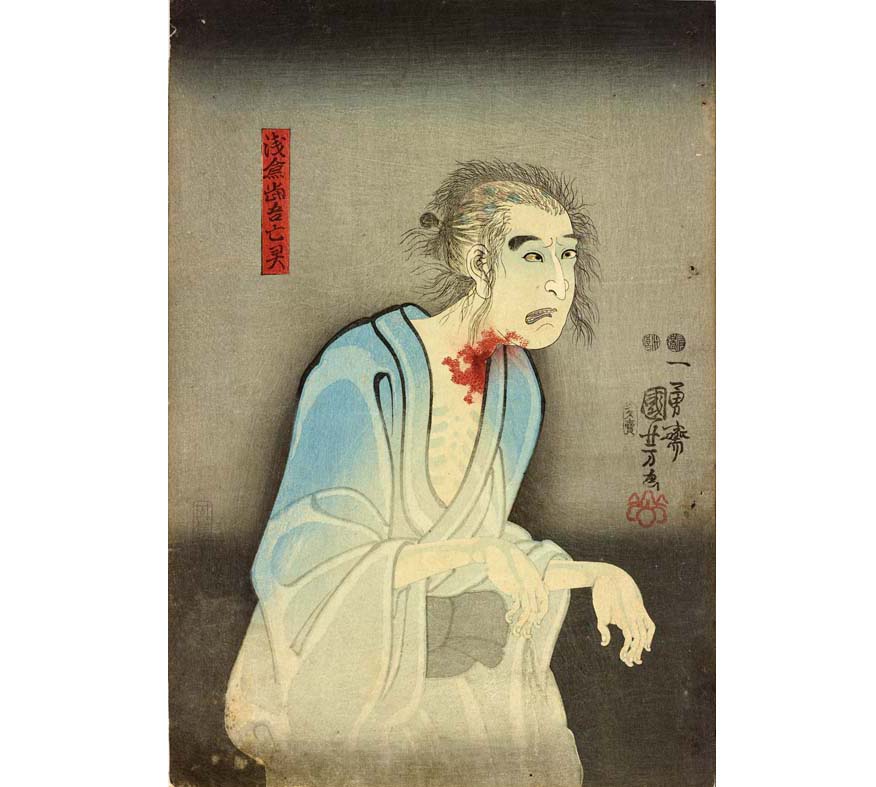

第2部 幽霊 8月1日(金)~8月26日(火)

北斎の妖怪画の傑作、「百物語」全5点を同時展示。

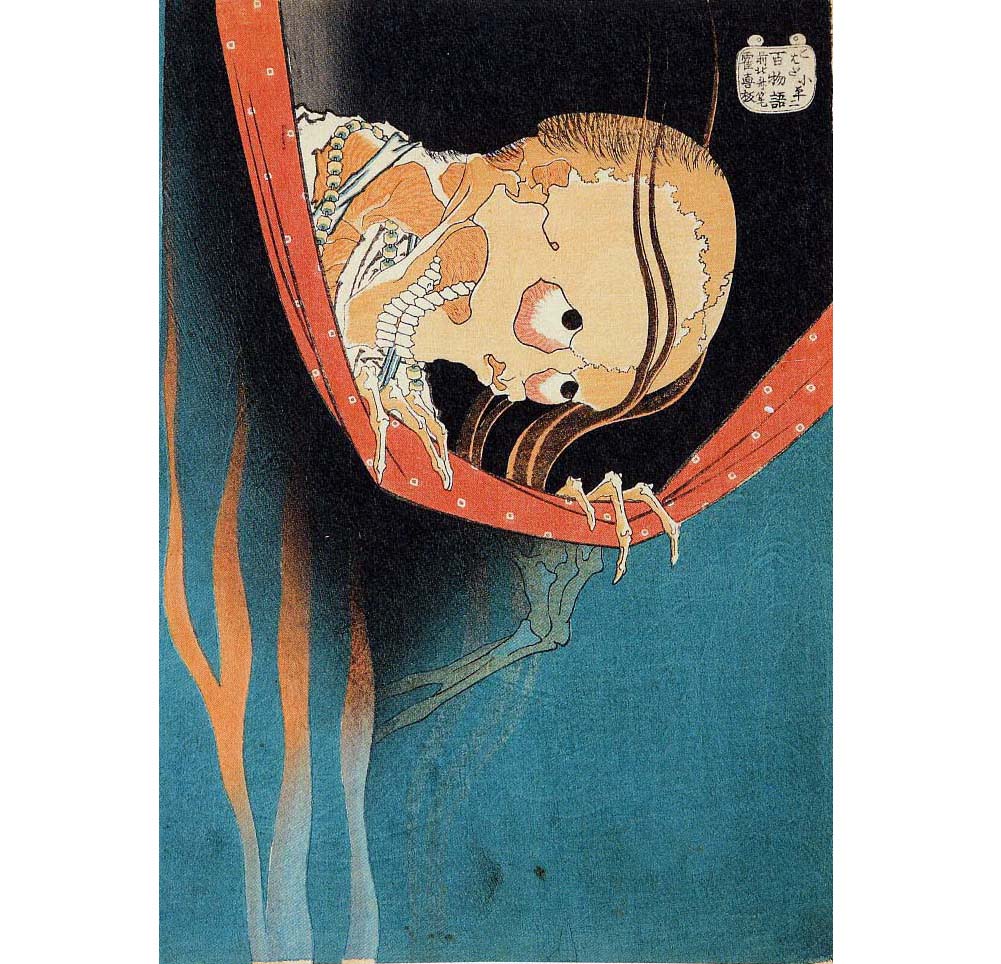

葛飾北斎「百物語 小はだ小平二」

(中外産業㈱原安三郎コレクション)

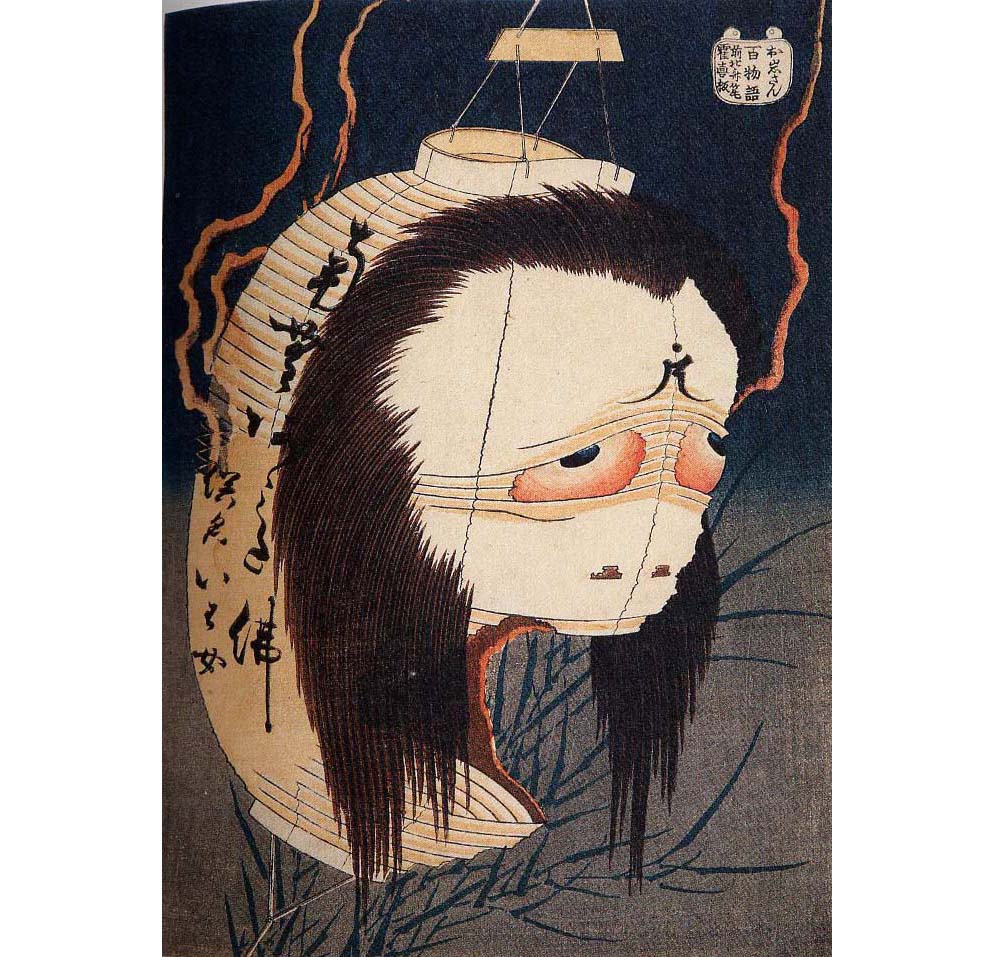

葛飾北斎「百物語 お岩さん」

(中外産業㈱原安三郎コレクション)

お岩さんにお菊さん。歌舞伎を舞台にした怨念の物語を紹介。

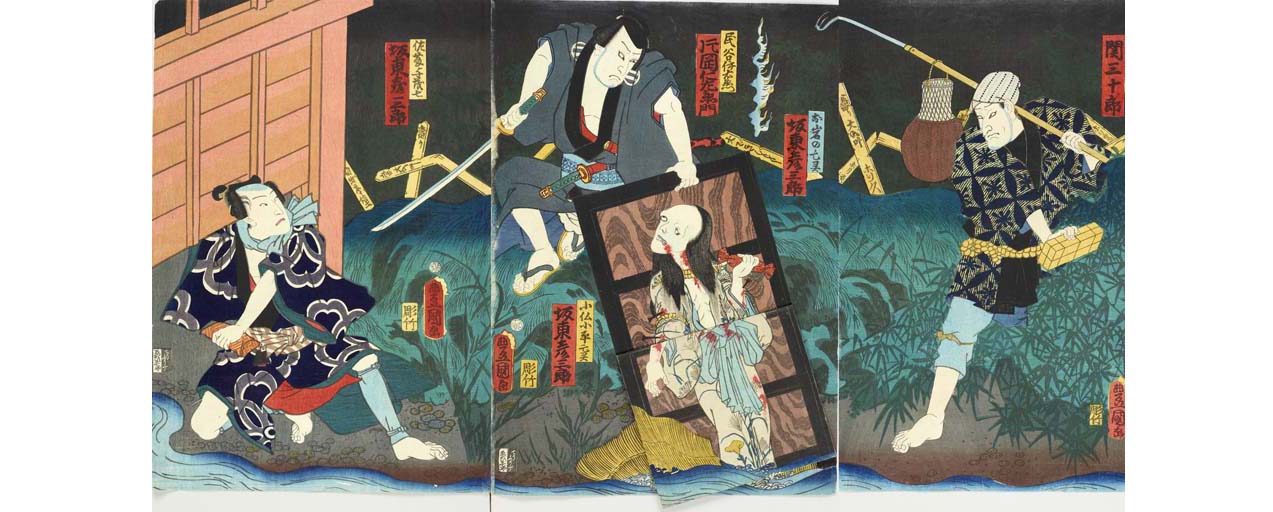

歌川国貞(三代歌川豊国)「三代目関三十郎の直助権兵衛 八代目片岡仁左衛門の民谷伊右衛門 五代目坂東彦三郎のお岩の亡霊/小仏小平亡霊 五代目坂東彦三郎の佐藤与茂七」(太田記念美術館蔵)

豊原国周「皿屋舗化粧姿絵」(太田記念美術館蔵)

歌川国芳の描く、幽霊や亡霊も登場。

歌川国芳「浅倉当吾亡霊」(個人蔵)

歌川国芳「大物浦平家の亡霊」(個人蔵)

第3部 妖術使い 8月30日(土)~9月25日(木)

歌川国芳の傑作、「相馬の古内裏」。その表現の謎を探る。

歌川国芳「相馬の古内裏」(個人蔵)

月岡芳年「和漢百物語 大宅太郎光圀」(太田記念美術館蔵)

蝦蟇や大蛇。迫力ある妖術の表現。

歌川芳艶「破奇術頼光袴垂為搦」(太田記念美術館蔵)

歌川芳虎「肉芝仙人より妖術を授かる図」(個人蔵)

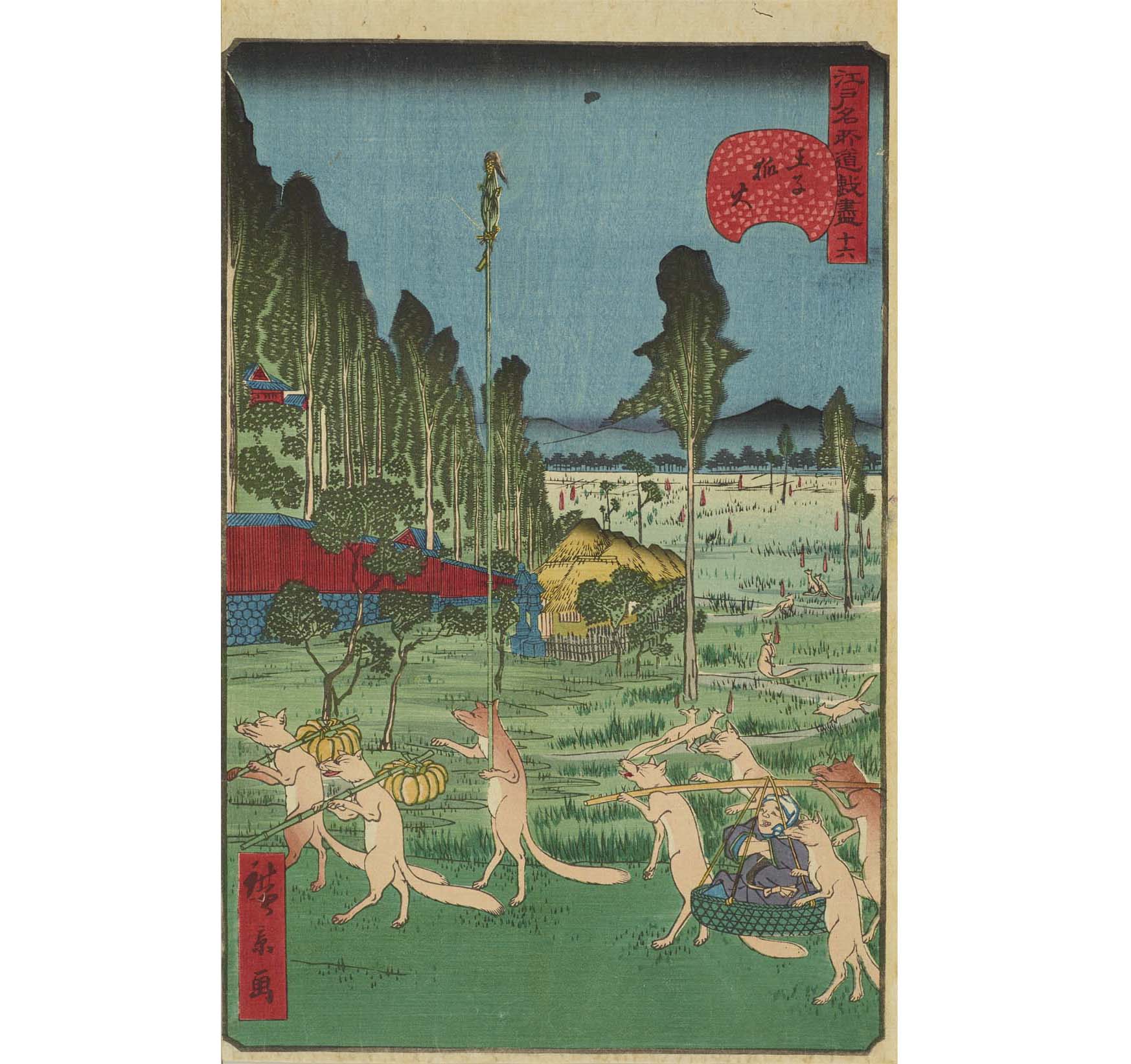

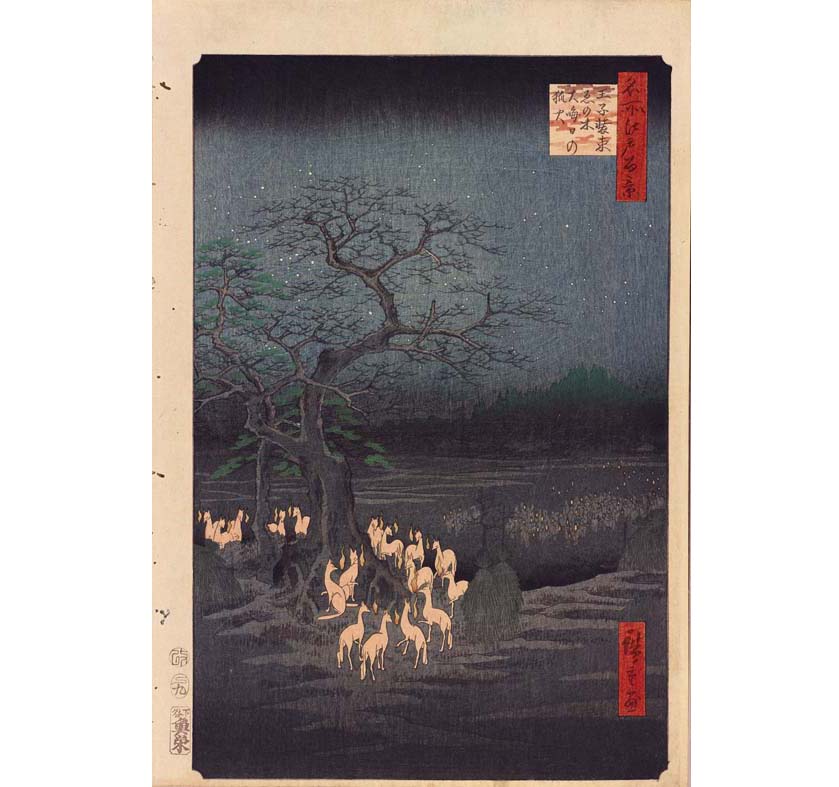

人間を騙すユーモラスな狐たちも登場。

歌川広景「江戸名所道戯盡 十六 王子狐火」

(太田記念美術館蔵)

歌川広重「名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火」

(太田記念美術館蔵)

入館料

リピーター割引あり・・・会期中2回目以降ご鑑賞の方は、半券のご提示で200円割引

| 一般 | 900円 |

|---|---|

| 大高生 | 600円 |

| 中学生以下 | 無料 |

開館日カレンダー

没後150年記念 歌川国貞

後期:2014年10月31日(金)~11月24日(月・祝)

※前後期で展示替え

10月6・14・20・27~30日/11月4・10・17日は休館となります。

没後150年記念 歌川国貞展作品リスト[298KB]

浮世絵界のトップランナー 国貞、ついに登場。

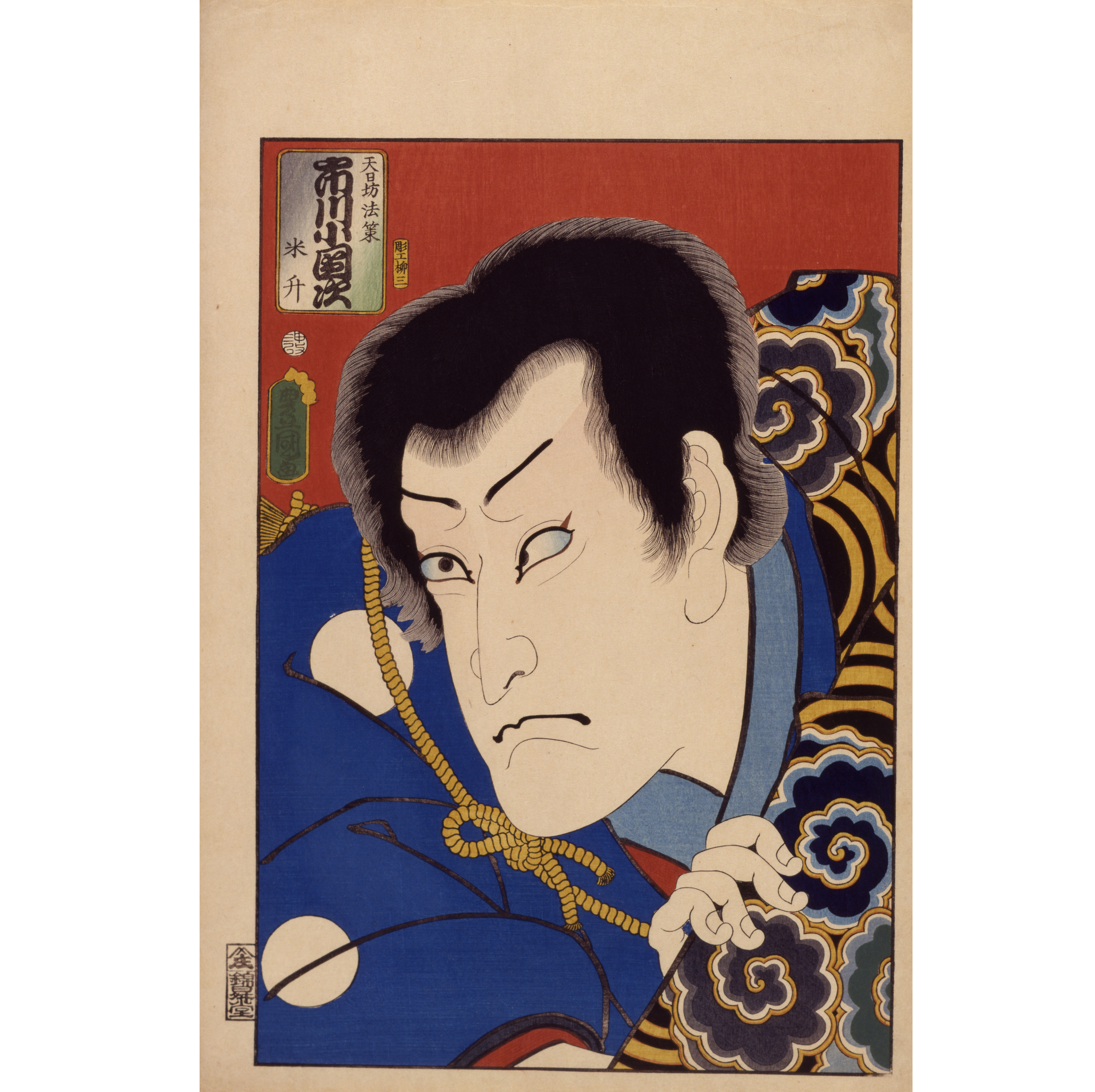

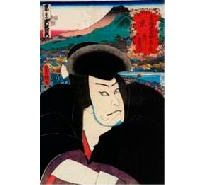

歌川国貞(1786~1864)は浮世絵師随一とも言われる数万点の作品を残し、国芳や広重を押さえて当時人気No.1を誇った浮世絵師です。22歳で浮世絵界にデビューしてから79歳で亡くなるまで、歌舞伎や吉原、当時の文化風俗など、まさに「江戸文化の全て」を描き切り、浮世絵界のトップランナーとして走り続けた大御所中の大御所です。今年は国貞の没後150年の記念の年にあたります。本展は、国貞の膨大な作品の中から名品のみを選りすぐり、その画業の全貌に迫る今までにない回顧展です。同時代を生きた歌川広重や歌川国芳が既に広く美術ファンの人気を集める中、満を持して幕末の浮世絵師「最後の大物」が登場いたします。

歌川国貞(三代豊国)「天日坊法策 市川小団次 米升」

(太田記念美術館蔵/後期展示)

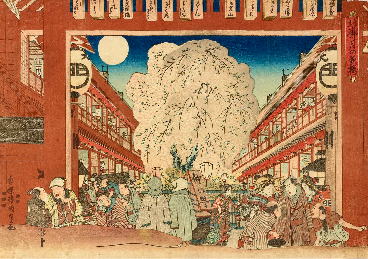

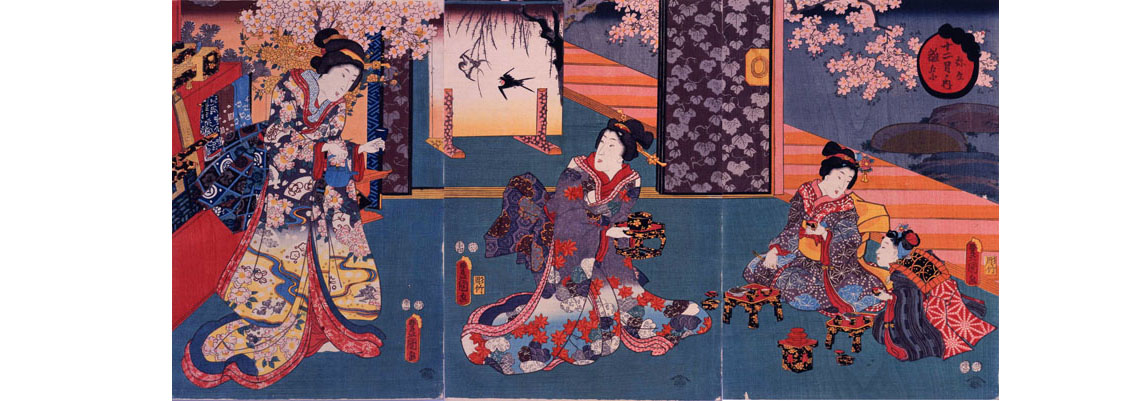

歌川国貞「北廓月の夜桜」(太田記念美術館蔵)前期展示

歌川国貞「夕立景」(北海道立近代美術館蔵)後期展示

江戸の「今」を描き続けた絵師、国貞。

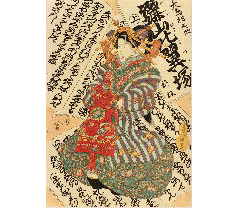

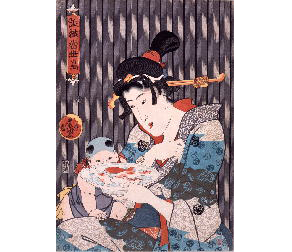

22歳で浮世絵界にデビューしてから79歳で亡くなるまで、国貞は江戸で大人気の歌舞伎の舞台を描いた役者絵や、美しい女性を描いた美人画で特に名声を得ました。毎月のように上演される芝居や、吉原の人気の遊女たちの姿を、次々と絵にして広く世に送り出します。テレビやインターネット、週刊誌などがなかった江戸時代、数ある浮世絵師の中で最も長い期間、多くの作品を残した国貞は、まさに江戸の「今」を伝え続けた「報道カメラマン」のようでもあり、「江戸のメディア」そのものであったといっても過言ではないでしょう。

歌川国貞「玄徳風雪訪孔明見立」(日本浮世絵博物館蔵)後期展示

歌川国貞「五代目松本幸四郎のかぢの長あん 七代目市川団十郎の大工六三 五代目岩井半四郎の初代のかしく」

(個人蔵)10/1~10/13展示

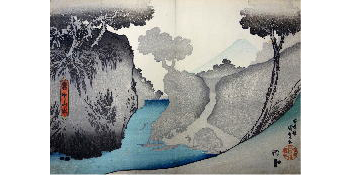

豊かな広がりを持つ画業-その全てを紹介

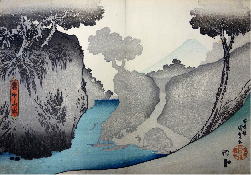

「役者絵」「美人画」という、浮世絵の王道ともいえる二大ジャンルで名声を得た国貞ですが、それ以外にも幅広いさまざまなジャンルに挑戦し、それぞれに優れた作品を残しています。国芳に先んじて盛んに手がけた、独自の魅力を放つ武者絵(左下)をはじめ、数少ない風景画(右下)も、広重などとは異なる色彩感覚が秀逸です。また、生涯こだわったデザイン的な手法も見逃せません。そのまま現代にも通じるような斬新なデザインセンスを感じることが出来ます。他にも、40代を過ぎ、浮世絵師として名声を得た後に英派に入門するなど、生涯を通じ、国貞は旺盛な創作意欲を誇りました。本展では、豊かな広がりを持つ国貞の画業を幅広く紹介いたします。

歌川国貞「四天王蟷退治ノ図」(日本浮世絵博物館蔵)前期展示

歌川国貞「霧中ノ山水」(日本浮世絵博物館蔵)後期展示

歌川国貞「大島村之段 驪山比翼塚」

(太田記念美術館蔵)後期展示

歌川国貞(三代豊国)「誂織当世島(金花糖)」

(神奈川県立歴史博物館蔵)前期展示

歌川国貞(三代豊国)「御あつらへ三色弁慶」(太田記念美術館蔵)後期展示

歌川国貞「四天王蟷退治ノ図」(日本浮世絵博物館蔵)前期展示

東京初公開の美人画コレクション

「高橋博信コレクション」ほか、名品の数々

歌川国貞「北國五色墨(花魁)」 (北海道立近代美術館蔵)後期展示

本展では、個人コレクターや美術館所蔵のさまざまなコレクションの中から、選りすぐりの国貞作品が数多く出展されます。中でも北海道立近代美術館所蔵の美人画コレクション「高橋博信コレクション」は保存状態に優れた国貞の名品を多く含むもので、今回が東京で初めての公開となります。

幻の 「江戸美人尽」 約30年ぶりに公開

国貞最晩年の美人画シリーズ

歌川国貞(三代豊国)「江戸美人尽(夕立)」(太田記念美術館蔵)10/31~11/12展示

国貞が79歳で亡くなる元治元年頃、最晩年に描かれた美人画シリーズ「江戸美人尽」。42図が確認される大作にかかわらず、何らかの理由で出版されず、下絵、版下だけが残る幻の作品です。本展では、約30年ぶりに本作を公開。国貞の生涯最後を飾る秘蔵の美人画シリーズを特別公開するほか、新出作品、希少な名品を数多く出展いたします。

実は最も身近な浮世絵師? 歌川国貞

江戸時代に人気No.1であったにも関わらず、現在の国貞の知名度は、同世代の広重・国芳に比べると決して高いものではありません。しかし実は多くの人が、国貞の描いた作品を日常的に目にしています。例えば、江戸文化を取り上げた本やテレビ番組等では、国貞の絵が当時の江戸の風俗を紹介する資料として頻繁に使われています。また、飲食店の看板、駅弁のパッケージなど、思わぬ所に国貞の絵を見ることも出来ます。多くの人にとって、江戸を感じさせる最も身近な絵師こそ、国貞なのかもしれません。

歌川国貞(三代豊国)「東海道五十三次之内 京 石川五右衛門」(太田記念美術館蔵)後期展示

入館料

リピーター割引あり(会期中2回目以降ご鑑賞の方は半券のご提示にて200円割引)

| 一般 | 1000円 |

|---|---|

| 大高生 | 700円 |

| 中学生以下 | 無料 |

開館日カレンダー

新春太田コレクション展

はじめに

今回のコレクション展では、版画は江戸の名所と美人をテーマに、肉筆画は鳥山石燕の新紹介作品を中心にご紹介いたします。本展を機に太田記念美術館が有するコレクションの魅力を、より深くお楽しみいただければ幸いです。江戸の名所と美人たち

歌川広重「江戸名所 洲崎はつ日の出」

武家屋敷が広がり武士たちが行き交う霞ヶ関、大店が立ち並び商人や買い物客で賑わう日本橋、参拝や遊興に訪れる老若男女でにぎわう浅草。町や地域によって見せる表情が異なるのは江戸時代も今と同じだったようです。こうした特徴的な町並みや景色、またそれを背景とした女性たちの姿は、浮世絵師にとっても大変魅力的な題材でした。本展では溪斎英泉や歌川国貞、歌川広重など江戸後期を代表する絵師たちによる、江戸の名所と美人を描いた珠玉の作品をご紹介いたします。

歌川国貞(三代豊国)「鸚鵡小町」

歌川国貞(三代豊国)「江戸名所百人美女 あすかやま」

花見に訪れた長唄の師匠

歌川国貞(三代豊国)「江戸名所百人美女 葵坂」

市中をまわった門附(かどつけ)の女太夫

歌川広重「名所江戸百景 霞かせき」

門松や凧などが正月気分を伝える

歌川広重「名所江戸百景 日本橋雪晴」

新収作品 初披露 -鳥山石燕 「鶏図」-

生き別れの三兄弟、ついに再会

入館料

| 一般 | 700円 |

|---|---|

| 大高生 | 500円 |

| 中学生以下 | 無料 |

イベント

学芸員によるスライドトーク

本展の担当学芸員が見どころをご案内します。

| 日程 | 1月12日(月・祝)・17日(土)・23日(金) |

|---|---|

| 時間 | 14:00~(40分程度) |

| 場所 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 申込不要 参加無料(要入場券) |

開館日カレンダー

芳年と国周―「風俗三十二相」と「見立昼夜廿四時之内」

2月2・9・16・23は休館となります。

※展覧会図録は作成いたしません。

はじめに

月岡芳年(1839~1892)と豊原国周(1835~1900)はともに明治時代を代表する浮世絵師です。「風俗三十二相」は明治21年(1888)から出版された芳年の美人画の代表作で、女性たちが見せる多彩な表情をテーマとした作品。国周の「見立昼夜廿四時之内」は「風俗三十二相」と近い明治23年(1890)に出版された美人画で、こちらは色々な身分や職業の女性たちの二十四時間を描いています。明治中期の浮世絵に見られる、美しい色彩で描かれた両シリーズは、江戸時代を懐かしむような昔ながらの女性風俗と、新しい西洋の風俗を描いた図が混在しているという点でも、興味深いシリーズと言えるでしょう。本展では、両作品のほかに、芳年や国周の師匠にあたる歌川国芳や三代歌川豊国(国貞)、両者の門下にあたる水野年方や楊洲周延らの美人画もあわせて展観し、幕末から近代に描かれた浮世絵の女性美の流れを紹介します。1.豊かな表情を見せる女性たち-芳年「風俗三十二相」

32図からなるシリーズ。「◯◯そう」の題名で描かれるのは、江戸時代の浮世絵には見られない、豊かな表情を見せる女性たち。「三十二相」とは仏が備える優れた身体的特徴を数えた仏教用語で、これを女性になぞらえた美人画は江戸時代から描かれてきましたが、芳年の作品には、伝統的な美人画表現にとらわれない近代的な視点を感じ取ることができます。

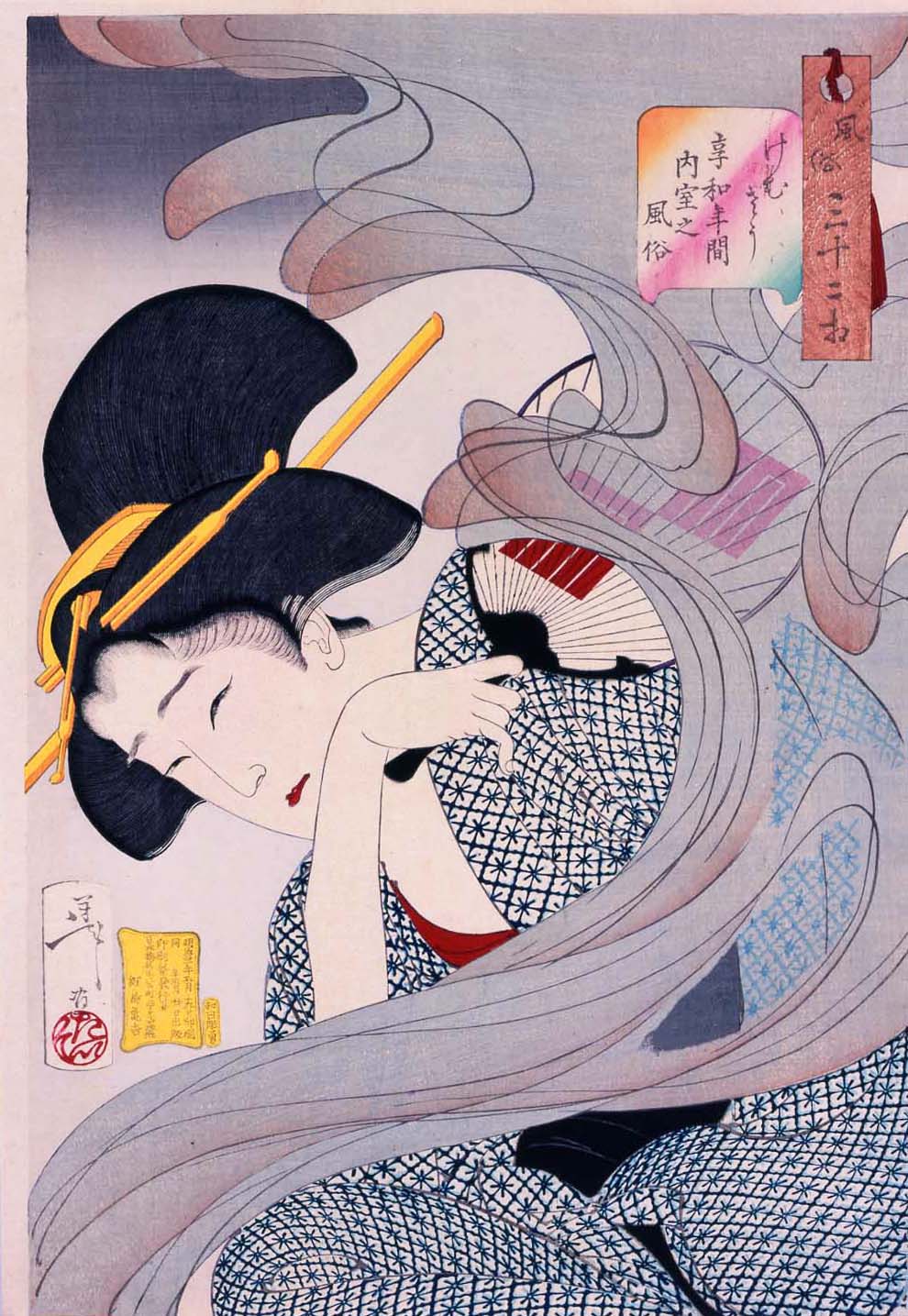

月岡芳年「風俗三十二相けむさう 享和年間内室之風俗」蚊遣火の煙に女性がたまらず目を細めています。

月岡芳年「風俗三十二相 あいたさう 嘉永年間おいらんの婦宇俗」身仕度前の遊女。馴染みの客と会うのを心待ちにしているのでしょうか。

2.さまざまな女性たちの24時間

-国周「見立昼夜廿四時之内」

24図からなるシリーズ。「午後◯時」「午前◯時」など、二十四時間の各時間が題名となっており、身分や職業の異なる女性たちの行動を描いています。明治中期の錦絵らしい、赤を貴重とした色鮮やかな色彩も印象的な作品です。

豊原国周「見立昼夜廿四時之内 午后一時」

女性が辞書をめくりながら英語の勉強をしているようです。

豊原国周「見立昼夜廿四時之内 午後六時」

美しい衣装の花魁。題名の六時は夜見世が始まる時間です。

豊原国周「見立昼夜廿四時之内 午前十一時」

朝、お琴の稽古をする若い女性が描かれます。

3.幕末から近代への美人画の流れ

幕末に活躍した人気絵師である歌川国芳と三代歌川豊国(国貞)。芳年と国周は両者の弟子にあたります。ここでは芳年門下の水野年方、国周門下の楊洲周延らの作品も展観し、幕末から近代への美人画の流れを紹介します。

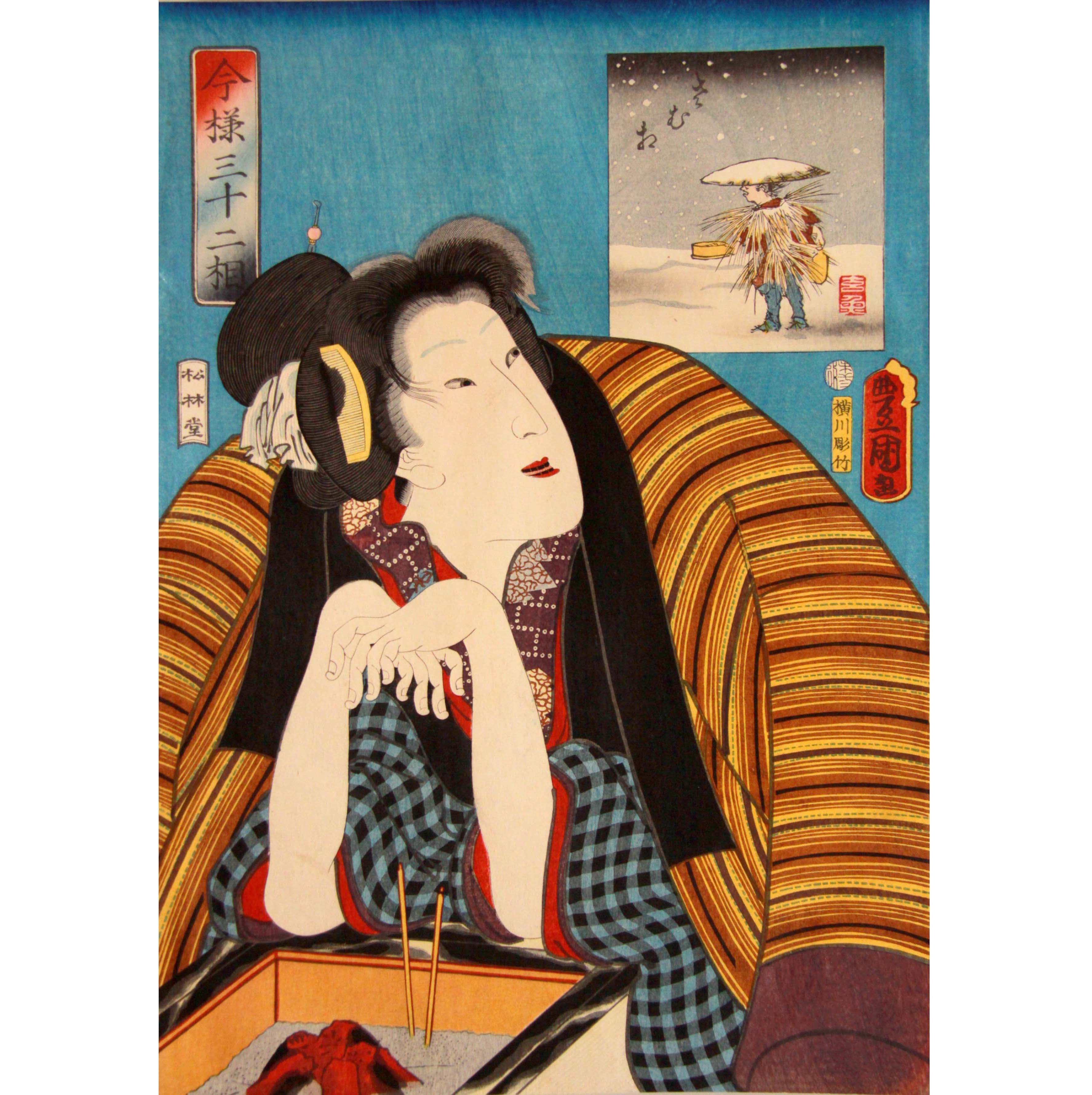

三代歌川豊国(国貞)「今様三十二相 さむ相」「風俗三十二相」と同じ題材が江戸時代から描かれていることが分かります。

水野年方「三井好 都のにしき 土用干」

三井呉服店が出資した非売品の配り物。着物の虫干しする女性たちを描きます。

<見どころの一点>

月岡芳年「風俗三十二相 うるささう 寛政年間処女之風俗

Bijinga百花繚乱 浮世絵師vs清方

下記の展覧会期中、鎌倉市鏑木清方記念美術館と入場券相互割引をします。江戸の浮世絵から清方まで、美人画をたっぷりとお楽しみください。太田記念美術館

⇒鏑木清方記念美術館の半券(相互割引券)提示で100円割引※下記展覧会期中1枚につき1名1回限り有効。他の割引との併用不可。

- 《芳年と国周 -「風俗三十二相」と「見立昼夜廿四時之内」》 2015年2月1日(日)~2月25日(水)

- 《江戸ッ娘 -Kawaiiの系譜》 2015年3月1日(日)~3月26日(木)

鎌倉市鏑木清方記念美術館

⇒太田記念美術館の半券提示で50円割引※下記展覧会期中1枚につき1グループ1回限り有効。他の割引との併用不可。

- 《鏑木清方の肖像画と美人画》 2015年1月23日(金)~ 2月22日(日)

- 《麗しき女性たち ―『文藝倶樂部』『新小説』を中心に―》2015年2月27日(金)~ 4月12日(日)

鎌倉市鏑木清方記念美術館へのお問合せ

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25TEL 0467-23-6405

入館料

| 一般 | 700円 |

|---|---|

| 大高生 | 500円 |

| 中学生以下 | 無料 |

イベント

学芸員によるスライドトーク

本展の担当学芸員が見どころをご案内します。

| 日程 | 2月4日(水)・11日(水・祝)・19日(木) |

|---|---|

| 時間 | 14:00~(40分程度) |

| 場所 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 申込不要 参加無料(要入場券) |

開館日カレンダー

江戸ッ娘 – Kawaiiの系譜

はじめに

溪斎英泉「雪中傘提げの娘」

原宿を闊歩する、明るく大胆なファッションに身を包んだ若い女性たち。その個性的な装いは日本のポップカルチャーを代表するもののひとつとして海外でも知られ、「kawaii」存在として注目されています。ファッションにこだわりをもって楽しむことは現代人だけの特権かというと、実はそうではないようです。浮世絵に登場する江戸の女性たちを見ていくと、豪華な髪飾りやカラフルで大胆なデザインの着物、こだわりの小物で個性を競い奇抜な化粧にも挑戦する、そんな姿であふれています。人々の派手に装うことへの欲求は大きかったようで、幕府は庶民の贅沢な装いに対する禁令を度々出しているほどです。しかしそうしたなかでも工夫をこらし、遊女はゴージャスに、町娘は愛らしく、武家の姫君ははなやかに、それぞれの個性にあわせてあらゆる立場の女性たちが貪欲にファッションを楽しんだ時代でもあったのです。kawaiiがあふれる原宿で、そのルーツを浮世絵の世界に探る展覧会です。

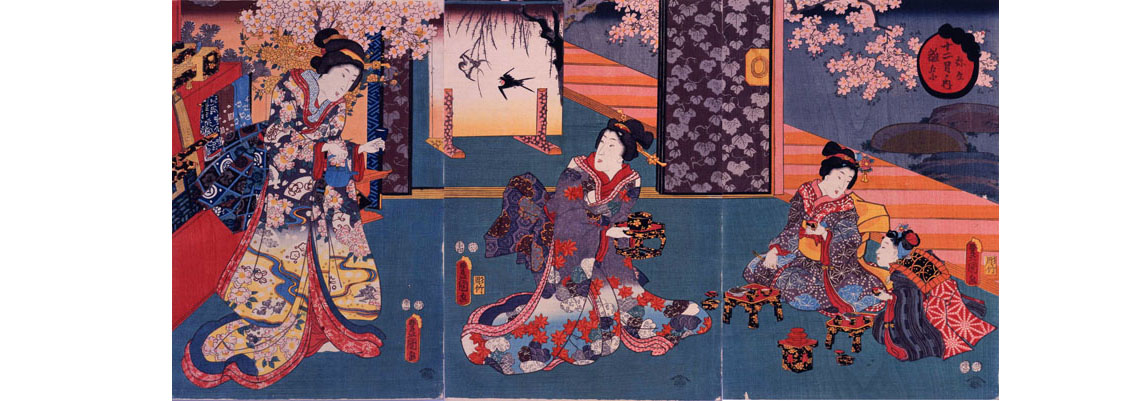

歌川国貞(三代豊国)「十二月ノ内弥生雛祭」

1.着こなしは明るく元気に

江戸時代、女性は着物をはじめ髪型や化粧、小物使いが年齢や未婚か既婚かで細かな違いがありました。そうしたなかで若い女性は、はなやかな振袖を着て、髪飾りの数が多くまた色も派手にし、にぎやかに装うこともありました。着物や帯の色使いも実にカラフル。多様なデザインを大胆に組み合わせる着こなしからも、女性たちのファッションに対するエネルギーが伝わってきます

歌川国貞(三代豊国)「江戸名所百人美女 霞ヶ関」大名の姫君。花模様の着物も髮飾りも実に豪華。

歌川国貞(三代豊国)「今世斗計十二時 未の刻」朝顔柄の日傘がポイント。

歌川国貞「松葉屋内代々山 かけを にしき」花魁と見習いの少女の禿(かむろ)たち。着物はお揃いのデザイン。

2.ときには奇抜に大胆に

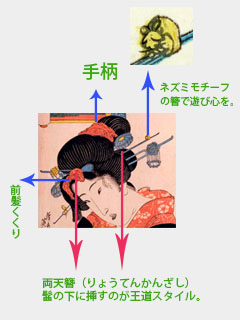

江戸の女性たちは独創的な着物や奇抜なメイクにも果敢に挑戦します。とくに当時のファッションリーダーでもあった高級遊女たちの装いは豪華で大胆。放射線状に挿された簪や紅を塗り重ねて下唇を緑色に発色させる笹色紅などに見られる独特の美意識は、現代人の目をも驚かせます。

溪斎英泉「浮世四十八手 うわきにまよわせる手」

溪斎英泉「新吉原年中行事 九月后の月重陽 松葉屋内代々山」着物や帯には立体的な飾りを縫いつけている。

<見どころの一点>

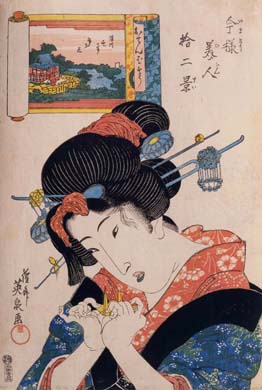

溪斎英泉「今様美人拾二景 おてんばそう 深川すさき弁財天」

Bijinga百花繚乱 浮世絵師vs清方

下記の展覧会期中、鎌倉市鏑木清方記念美術館と入場券相互割引をします。江戸の浮世絵から清方まで、美人画をたっぷりとお楽しみください。太田記念美術館

⇒鏑木清方記念美術館の半券(相互割引券)提示で100円割引※下記展覧会期中1枚につき1名1回限り有効。他の割引との併用不可。

- 《芳年と国周 -「風俗三十二相」と「見立昼夜廿四時之内」》2015年2月1日(日)~2月25日(水)

- 《江戸ッ娘 -Kawaiiの系譜》2015年3月1日(日)~3月26日(木)

鎌倉市鏑木清方記念美術館

⇒太田記念美術館の半券提示で50円割引※下記展覧会期中1枚につき1グループ1回限り有効。他の割引との併用不可。

- 《鏑木清方の肖像画と美人画》2015年1月23日(金)~ 2月22日(日)

- 《麗しき女性たち ―『文藝倶樂部』『新小説』を中心に―》

一般200円→150円 小中学生100円→50円

鎌倉市鏑木清方記念美術館へのお問合せ

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25TEL 0467-23-6405

入館料

| 一般 | 1000円 |

|---|---|

| 大高生 | 700円 |

| 中学生以下 | 無料 |

イベント

学芸員によるスライドトーク

本展の担当学芸員が見どころをご案内します。

| 日程 | 3月7日(土)・13日(金)・18日(水) |

|---|---|

| 時間 | 14:00~(40分程度) |

| 場所 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 申込不要 参加無料(要入場券) |

開館日カレンダー