新春浮世絵展

はじめに

新しい一年を迎えるお正月。江戸時代の人々もまた、現代の私たちに負けず劣らず新年の訪れを楽しんでいました。元旦、海から昇る初日の出を拝みに人々は出かけました。また様々な芸人たちが新年を祝い、子供たちは羽根つきや凧あげなどに興じました。他にも初詣や初買い、神社仏閣でも新春ならではの行事が催されます。江戸っ子たちも新しい一年が幸多いものになることを願い、また非日常感がただようお正月気分を満喫したのでした。本展では押し迫る年の瀬から、新年を迎えおめでたい空気に包まれた江戸の町の様子などを、浮世絵を通して紹介いたします。作品を観賞しながら、江戸っ子とともに新春の風景をお楽しみ下さい。

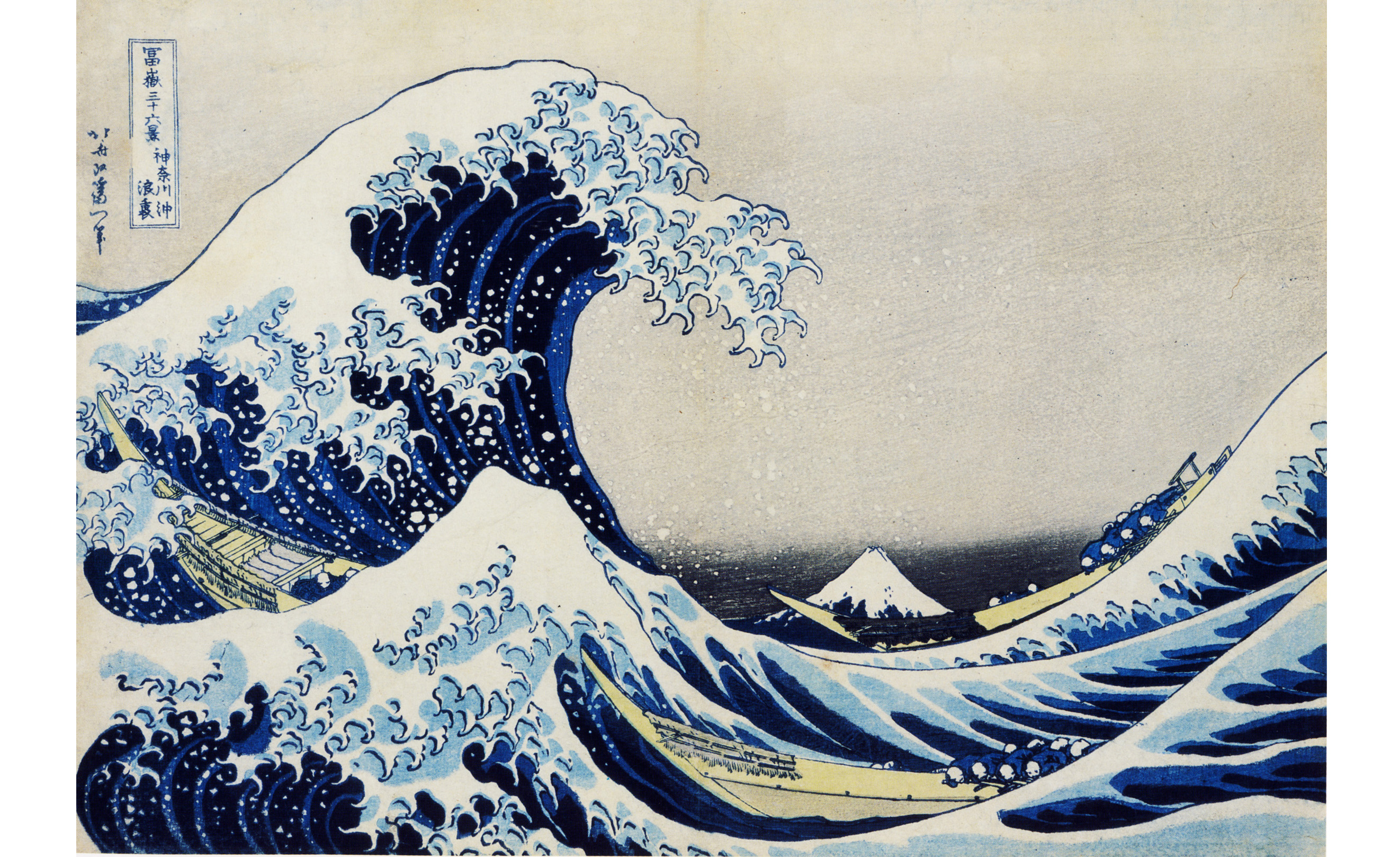

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

江戸時代、信仰の対象としても親しまれた富士山。「一富士二鷹三茄子」という言葉がありますが、当時も富士山を初夢で見ることはおめでたいこととされました。

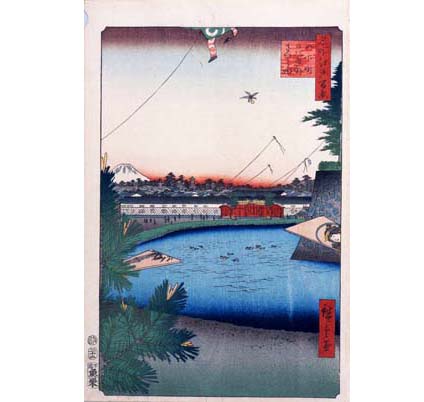

歌川広重「江戸名所 洲崎はつ日の出」

眺望に優れた洲崎は、当時初日の出の名所として人気を集めた。

元旦 一年の始まり

年の瀬、新年を迎えるために人々は歳の市で正月の飾り物や食料品を買い揃えます。賑やかな大晦日から一転、元旦は商家をはじめ多くの家々が戸を閉じて静かに過ごしました。そんな元旦の楽しみの一つは初日の出。浮世絵には見物に繰り出す人々の姿が数多く描き出されています。一方、諸大名たちにとっては、正月に江戸城に登城することが重大な年中行事でした。それぞれの元旦の様子をのぞいてみましょう。

楊洲周延「温故東の花 旧正月元旦 諸侯初登城の図」

登城する日は大名の格式により異なり、元旦は徳川一門と譜代大名に限られた。

歌川広重「東都名所 浅草金龍山年ノ市」

江戸で最大規模を誇った浅草寺の歳の市。老人や子供は歩けないほど賑わったという。

新年の芸能・遊び・行事

新しい一年が幸多きものとなるように。そのような願いを込めて、江戸時代には万歳・春駒・鳥飼・太神楽などの芸能民が江戸市中をまわりました。新年の遊びとして子供たちに人気だったのが凧揚げや羽根つき。遊びに夢中になった子供たちが往来の邪魔をしても、この日ばかりはお咎めなしだったそうです。また、正月の縁日も江戸っ子にとっては楽しみのひとつでした。新春の風習や行事を人々がいかに楽しんでいたのかを、浮世絵はいきいきと伝えています。

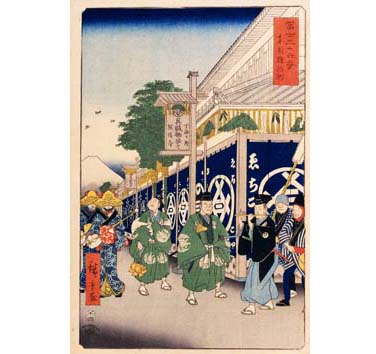

歌川広重「冨士三十六景 東都駿河町」

中央を歩く二人組みが万歳。左の編笠の女性は、

三味線を奏でながら新年を寿ぐ鳥追いと呼ばれる芸能民。

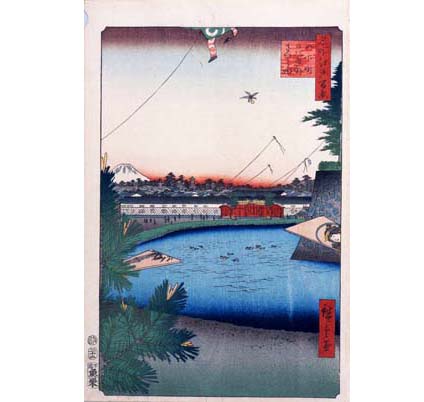

歌川広重「名所江戸百景 山下町日比谷外さくら田」

画面の両端には羽子板が、空中には羽根が見える。

空には多くも凧も舞っている。

歌川国貞(三代歌川豊国)「十二月ノ内 孟春踊始」馬の首の形をしたものを持って歌い踊る春駒も正月ならではのもの。

<見どころの一点>

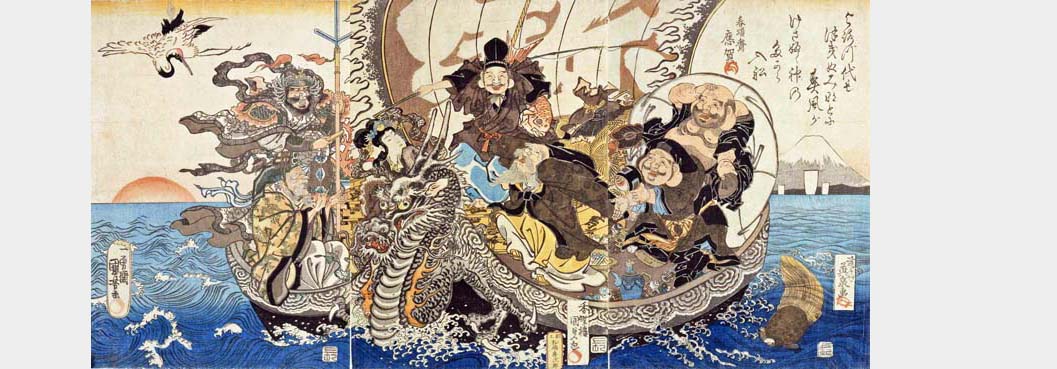

歌川国芳・歌川国貞・溪斎英泉「宝船」

入館料

| 一般 | 700円 |

|---|---|

| 大高生 | 500円 |

| 中学生以下 | 無料 |

イベント

学芸員によるスライドトーク

本展の担当学芸員が見どころをご案内します。

| 日程 | 1月6日(日)・13日(日)・18日(金) |

|---|---|

| 時間 | 14:00~(40分程度) |

| 場所 | 太田記念美術館 視聴覚室(B1) |

| 参加方法 | 申込不要 参加無料(要入場券) |

開館日カレンダー